教養学部報

第614号 ![]()

新しいゲノム編集技術

佐藤守俊

近年のゲノム編集技術の開発により、あらゆる生物が「設計図」として持っているゲノムDNAの塩基配列を書き換えることが可能になり、大学等での基礎研究はもとより、医療や創薬、品種改良といった身近な分野にまで大きなインパクトを与えている。例えば、つい最近、国内で「ゲノム編集食品」が解禁され、ゲノムDNAを書き換えて肉厚にした魚や栄養価を高めた野菜などの販売が可能になるとのニュースが報道された。また、医療分野では、レーバー先天性黒内障10型という目の疾患を持つ患者に対して、ゲノム編集技術を用いた治験が、つい最近、米国で始まった。体外で細胞にゲノム編集を施して体内に再移植する治療は、数年前から治験が始まっていたが、人間の体内の細胞に対して直接、ゲノム編集による治療を行うのは、この米国での事例が初めてである。レーバー先天性黒内障10型は、網膜の光受容細胞の変性によって、出生から五年以内に失明する遺伝性の希少疾患である。この疾患には今まで全く治療法がなかったが、ゲノム編集技術の開発により、その治療に光が差そうとしている。このように、ゲノム編集技術は、社会への応用が急速に進められる一方で、新たな技術の開発研究も加速している。本稿では、特に新たな技術開発の側面から、ゲノム編集に関する筆者らの研究を紹介したい。

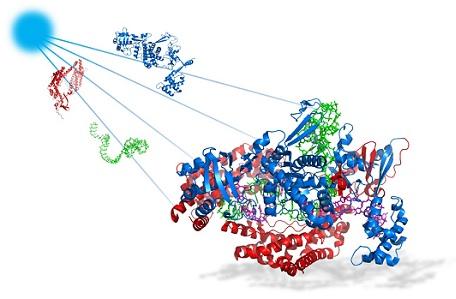

従来のゲノム編集技術では、原核生物が有する免疫システム(CRISPR-Cas9システム)を構成するCas9タンパク質が利用されてきたが、近年、米国の研究室でCpf1と呼ばれるタンパク質が発見され、注目を浴びている。Cpf1も原核生物の免疫システム(CRISPR-Cpf1システム)を構成するタンパク質であり、ガイドRNAと結合して標的とするDNAを切断することによりゲノム編集を実行できる点はCas9と同様である。Cpf1が注目される最大の特長は、標的DNA配列への特異性が高く、標的DNA以外の類似配列を編集してしまう「オフターゲット効果」がCas9よりも低い点である。筆者らの研究室では最近、Cpf1に対して新たな機能を付与して、ゲノム編集技術をさらに大きく進歩させることに成功した。光で自在に操作できるCpf1を開発したのだ(筆者らはPA-Cpf1と呼んでいる)。

PA-Cpf1を開発するために、筆者らはまず、Cpf1のポリペプチドを切断して、タンパク質を二つに分割した。これによりCpf1の分割体(split-Cpf1)が得られたが、この二つの断片は、そのままでは会合せず、標的の遺伝子を切断・編集できない。つまり、筆者らは、Cpf1を真っ二つにして、いったん壊したのだが、ゲノム編集を行うためには、split-Cpf1の会合を誘導し、もとのCpf1のようにDNA切断活性を復活させる必要がある。そこで筆者らは、光で刺激を与えてsplit-Cpf1の会合を誘導することを意図して、筆者らが先行研究で開発して「Magnetシステム」と名付けた青色光スイッチタンパク質を連結した。これにより、青色光のオン/オフでsplit-Cpf1のDNA切断活性をオン/オフに誘導できるようになった。このようにsplit-Cpf1とMagnetシステムを用いて開発したPA-Cpf1により、ゲノム編集を光でコントロールできるようになったのだ。例えば、脳のような多数の細胞からなる組織にピンポイントで光を照射すれば、光で狙った細胞(例えば、病気になった神経細胞)でのみ、ガイドRNAで指定した遺伝子の塩基配列を書き換えることができる。また、胚の発生段階の狙ったタイミングで光を照射すれば、そのタイミングでゲノム編集を行うことも可能である。光照射をオフにすれば、PA-Cpf1は再びバラバラになり、何の働きも持たなくなる。例えば、標的DNAのゲノム編集を終えたタイミングで光照射をオフにすれば、類似配列の誤った編集、つまりオフターゲット効果を最小限にして、ゲノム編集の安全性を大幅に高めることも可能だろう。

上述のように筆者らは、split-Cpf1を使って、ゲノムの塩基配列を光刺激で書き換える技術を開発したが、もう一つ、split-Cpf1を使った筆者らの新技術を紹介したい。私たち生物は、非常に多様な生命現象を制御するために、ゲノムに書き込まれた約二二、〇〇〇種類の遺伝子の働きを調節するメカニズムを持っている。この遺伝子発現と呼ばれるメカニズムを、それぞれの遺伝子ごとにピンポイントで狙って活性化できる技術(dCpf1-SA2.0と呼んでいる)を開発したのだ。この技術で最も重要なのは「自発会合型のsplit-Cpf1」である。実は筆者らは、上述のPA-Cpf1を開発する過程で、Cpf1を三十四箇所の別々の位置でそれぞれ二分割し、それで得た三十四種類のsplit-Cpf1の性質を徹底的に調べていた。この研究の中で、上述のPA-Cpf1でもちいた、そのままでは会合しない「誘導型のsplit-Cpf1」に加えて、二つの断片が勝手に会合して機能するsplit-Cpf1を発見していたのだ。この「自発会合型のsplit-Cpf1」に対して、DNA切断活性を欠失させる変異を導入するとともに、四つの末端(Cpf1が本来持っているN末端とC末端、および分割によって新しく生じたN末端とC末端)の全てに転写活性化因子を連結して開発したのがdCpf1-SA2.0である。この技術により、ゲノムに書き込まれたそれぞれの遺伝子の機能を、細胞内や生体内でピンポイントで活性化することが可能になった。また、それぞれ異なる遺伝子を指定する複数のガイドRNAを導入して、複雑な遺伝子発現のパターンを狙って作ることができることも、この技術を魅力的にしている。このように、ゲノムに書き込まれた遺伝子の発現をピンポイントで活性化し、その遺伝子が関係する生命現象を意のままに操作することが可能になった。

上述のように筆者らは、split-Cpf1を開発し、今までにない新しい技術を創出した。この技術は、既存のゲノム編集技術では不可能だった「新しいゲノム編集」を可能にした。駒場キャンパスで生まれたこの技術は、生命科学の原理・現象の解明を目指す基礎研究はもとより、今まで治療法がなかった病気の治療技術の創出等に大きなインパクトを与えることが期待される。

(広域システム科学/化学)

無断での転載、転用、複写を禁じます。