教養学部報

第561号 ![]()

グローバル化時代のリベラルアーツ

石井洋二郎

今年の二月半ばに学部長に就任して以来、教養教育の意味について学生たちに語ったり文章を書いたりする機会が何度かあった。そのさい、参考までにこれまで公になってきた関連文書に目を通してみたが、率直に言ってそのほとんどは、初代教養学部長(のちの総長)の矢内原忠雄が「教養学部報」の創刊号に寄せた「眞理探求の精神を――教養学部の生命」と題する文章の引用・反復に終始しているような印象を受けた。矢内原曰く、「ここで部分的専門的な知識の基礎である一般教養を身につけ、人間として偏らない知識をもち、またどこまでも伸びていく真理探求の精神を植え付けなければならない」。

教養学部創設にあたって表明されたこの宣言はいまでも有効性を失っておらず、確固たる理念的支柱として代々受け継がれている。しかし六十数年の歳月が経過した今日、そろそろ「教養」という概念の見直しがなされてもいい頃なのではないか。

私が学生たちに繰り返し強調してきたのは、教養教育は専門教育が始まる前の単なる予備段階ではない、だからそれは「ここ」(駒場)での二年間で完結するものではなく、後期課程や大学院に進学してからも、あるいは社会に出た後でも、ずっと継続されるべきものであるという、ごくあたりまえのことだ。

自分の学生時代を振り返ってみると、いわゆる一般教養科目は「パンキョー」と呼ばれてなんとなく軽視される風潮があった。もちろん刺激的な授業もあったが、学生たちの関心を引くかどうかはお構いなしに、一方的に講義するだけの退屈な授業がかなりの割合を占めていたことは事実である。だから友人の中にも、教養課程などさっさと終えて、早く自分の専門がやりたいと思っている者が少なくなかった。

私が教員として駒場に戻ってきたのは一九八七年だが、その頃はさすがに「一般教養」という言い方は影をひそめ、代わりに「リベラルアーツ」という言葉がしきりに口にされるようになっていた。それがいつのまにか教養学部の理念として定着し、現在でもホームページを開いてみるとこのカタカナがやたらに目につく(かく言う私も何度か用いているので、偉そうなことは言えない)。

ではどこかに明確な定義づけが示されているのかというと、そうでもないようだ。どうやらこの言葉は矢内原の言う「人間として偏らない知識」、すなわち「文理にまたがる幅広い教養」という程度の意味で、かなり漠然と用いられているふしがある。

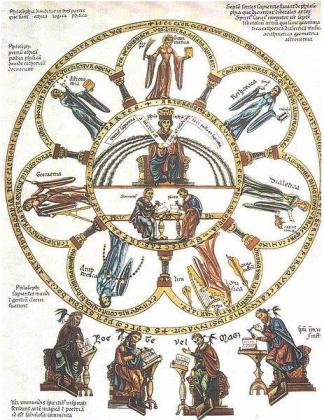

けれどもリベラルアーツというのは本来、単なる一般教養の同義語ではない。これは古代ギリシアにまでさかのぼる概念で、人間が奴隷ではない自立した存在であるために必要とされる学問を意味していた。中世ヨーロッパにおいては、人が自由(リベラル)であるために学ぶべきもろもろの技芸(アーツ)を指し、具体的には文法、修辞学、論理学、算術、幾何、天文学、音楽の「自由七科」がその内容とされていた。現代の私たちから見ると、天文学や音楽が入っているのは意外な気もするが、それはともかくとして、これは要するに、人間を種々の拘束や強制から解き放って自由にするための知識や技能を指す言葉だったのである。

現代人はすでに自由ではないか、べつに何かに囚われてなどいないのではないか、と思っている人も多いかもしれない。しかし普段はあまり意識しなくても、私たちはさまざまな条件によって限界づけられている。たとえば日本語しか話せない人は、英語しか話せない人とは意思疎通することができない。法律のことしか知らない人は、物理学のことしか知らない人とは深く理解しあうことができない。このように、種々の制約によって私たちの人間関係や社会活動は否応なく限定されている。言ってみれば、私たちはみな有限であるがゆえに、何重もの不自由さに囲い込まれた存在なのである。

だからそうした不自由さから自らを解き放つために(言葉本来の意味において「リベラル」になるために)、私たちは未知の外国語を学んだり、異なる分野の学問を勉強したりしなければならない。そうすることではじめて、人は自分と違った環境で生きる人々とコミュニケーションをとり、それまで知らなかった価値観に触れることができる。そしてそれは必然的に、広い見取り図の中で自らを相対化し、他者への敬意と謙虚さをはぐくむことにもつながるはずだ。

このようにとらえられたリベラルアーツは、ただ多くの知識を所有しているという静的な知性のありようではなく、さまざまな境界を横断して複数の領域や文化を往き来する思考や感性の運動そのものを指している。関連する用語としてしばしば「国際性」とか「学際性」といった言葉が(いささか安易すぎるほどに)援用されるのも、これらがともに inter- という接頭語に相当する「際」という文字を含んでおり、そこにリベラルアーツのもつダイナミックな性格が集約されているからだろう。

ところで、昨今は政界や財界でも「グローバル人材」の必要性がしきりに訴えられているが、この言葉はもっぱら、英語を使いこなして国際的な舞台で活躍できる人間という意味で了解されているようだ。確かにグローバル化の進行はもはや止められないし、英語が越境のツールとして必須であることも事実だが、それはともするとミクロな文化的差異を押し流し、世界を単一の尺度で平準化してしまう危険な側面をもっている。この流れに呑みこまれてしまうと、私たちは知らず知らずのうちに単眼的なものの見方に染めあげられ、狭量な不自由さに囚われてしまう。それは広く多様性に向けて開かれてあるべきリベラルアーツの理念とは、およそ相容れない方向性である。

本当の意味でのグローバル人材は、世界をモノクロームに塗りつぶしてしまいかねない均質化の圧力に屈することなく、絶えず異なる価値観を体内に取り込みながら成長する柔軟な「リベラルアーツ精神」をそなえていなければならない。逆説的な言い方になるが、グローバル化の負の側面をも深く認識し、毅然として世界の多様性を擁護するアンチ・グローバルな感性の持ち主こそが、真のグローバル人材になりうると言ってもいいだろう。

東京大学では現在、全学をあげての総合的な教育改革が進行中である。一時期マスコミを騒がせた秋季入学への移行をめぐる議論も、その過程で遠からず再燃することだろう。しかし入学時期を欧米と同期させればすぐにでも国際化が進行してグローバル人材が育つなどという考えは、教育現場を知らない人たちの短絡的な発想にすぎない。

東京大学の使命は、短期的に社会で役立つ即戦力を養成すること(だけ)ではなく、中長期的に日本及び世界を方向づけていくリーダーを育成することであって、そのためにはまず、教育そのものの内容や方法を刷新することが不可欠である。入学時期や学事暦の変更は、改革の手段ではあっても、けっして目的ではありえない。

作業はまだ端緒についたばかりだが、これまでの議論の中でも、長年問い直されることのなかった課題が次々とあぶり出されてきた。たとえば、学生が予習復習に時間を割けないほど多数の科目を履修している現状は、果たして正常なのか。総平均点だけで進学先を振り分けている現行の制度は、「レイト・スペシャリゼーション」の理念を本当に実現しているのか。授業内容とは無関係に、評価の厳しい教員よりも甘い教員の授業をとる傾向を、このまま放置しておいていいのか――。考えてみれば目の前に問題は山積していたのに、私たちは(教員も学生も)ともすると惰性的な前例踏襲の悪弊に流されてきた。

もちろん、これまでの教育体制を全否定する必要はない。成果は成果として公正に評価し、継承発展させていくべきだろう。けれどもその一方で、抜本的な改変を要する点も少なくないことは確かである。教養学部はグローバル化時代にふさわしいリベラルアーツの構築をめざして、さらに不断の努力を重ねていかなければならない。

12世紀アルザスの修道女、ヘラート・フォン・ランツベルグの編纂した

百科事典『ホルトゥス・デリキアルム(悦楽の園)』より、「自由七科」の図

(教養学部長/地域文化研究専攻/フランス語・イタリア語)

無断での転載、転用、複写を禁じます。