教養学部報

第637号 ![]()

遠い星のかけらの手ざわり

羽馬哲也

最近、自分が担当している講義「構造化学α」の受講生から「僕らは星のかけら―原子をつくった魔法の炉を探して」という本を読むよう勧められた。著者はMarcus Chown氏、翻訳は糸川洋氏によるものである。英語の原題は「The Magic Furnace: The quest for the origin of atoms」なので、原題を副題に置き新たに主題として据えられた「僕らは星のかけら」は糸川洋氏による創作となる。読んでみると宇宙でどのように元素が作られてきたのかについてわかりやすく解説されてあり非常に面白かった。

この「僕らは星のかけら」という詩情に富んだ言葉は科学的にも正しい。宇宙に存在する元素はビックバンと恒星内部での核反応で生成したと考えられている。ビックバンではおもに水素(H)とヘリウム(He)といった軽い元素が生成する。人体を構成している酸素(O)や炭素(C)といった重い元素は恒星内部で合成され、その後、宇宙空間に放出される。宇宙空間に放出された重い元素は、別の重い元素と衝突すると凝集し塵となる。たとえば、炭素同士が凝集すると煤の塵ができ、酸素、マグネシウム(Mg)、シリコン(Si)が凝集すると、鉱物の塵となる。この宇宙空間に漂う塵のことを「星間塵」と呼ぶ。星間塵は恒星から放出された元素でできたまさに星のかけらである。そして地球を含む惑星はこの星間塵がさらに凝集してできたものなので、地球に住む我々もまた元を辿れば星のかけらでできているのである。

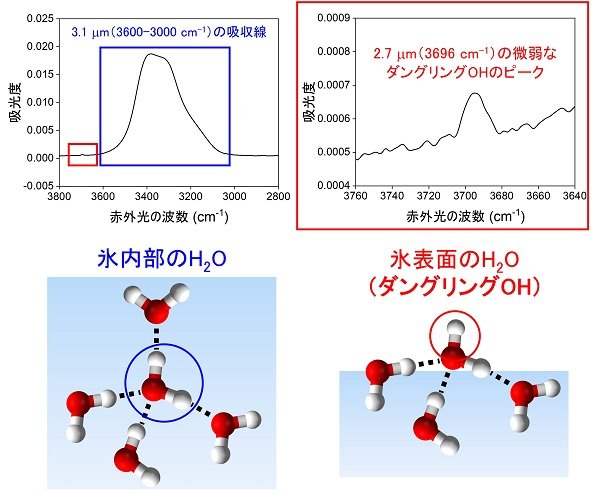

太陽系を含む惑星系は「星間分子雲」という温度が−263℃ほどの非常に低温な天体で生まれたと考えられている。星間分子雲に存在する星間塵は低温環境のためその表面が氷に覆われている。星間塵の氷は宇宙空間で−123℃ほどに加熱されると昇華し無くなってしまうため「氷を手に取って調べる」ということは不可能である。そのため遠い宇宙から地球に届く光を分析することで調べることになる。物質によって吸収できる光の波長と効率は決まっており、氷は波長にして3・1㎛あたりの赤外光を強く吸収する。それは3・1㎛の光のエネルギーが氷内で水素結合をしている水分子(H2O)の振動のエネルギーと一致しているためである。氷が3・1㎛の光をどれくらいの効率で吸収するかは実験室で調べることができ、専門用語では「吸収断面積」と呼ぶ。この吸収断面積は天文学では非常に重要な物理量であり、「氷に吸収された3・1㎛の光の量]=[氷の吸収断面積]×[氷の存在量]という関係式が成り立つので、宇宙から地球に届く3・1㎛の光の強さを調べれば、太陽系から遠く離れた星間分子雲にどれくらいの量の氷が存在するかを知ることができる。彗星などの太陽系小天体はおもに氷でできているので、星間分子雲における氷の存在量を知ることは惑星系の材料物質の量を知ることに直結する。

しかし長年の室内実験の積み重ねにも関わらず、未だに吸収断面積が不明な物質も多い。その一つが「氷表面のダングリングOH」である。ダングリングOHとは「氷表面で水素結合をしていない水分子」に由来し、その振動は2・7㎛の光を吸収する。ダングリングOHは氷表面の構造、物性、化学反応と密接に関係している重要な存在である。惑星系の形成は星間塵の表面が関わる現象、つまり星間塵同士の衝突・凝集を経て進むため、星間塵を覆う氷のダングリングOHの存在量を知ることができれば、星間塵の表面構造ならびに惑星系の形成過程を正確に理解することができるであろう。しかしダングリングOHの「吸収断面積」については、ダングリングOHの存在量を実験的に定量することが困難であったためこれまで測定できなかった。

そこで東京大学に着任して以降、星間塵の氷について理解を深めるための実験装置を開発してきた。その詳細は日本天文学会の月刊誌「天文月報」に解説記事が掲載される予定なので、もし興味があればそちらをご覧いただきたい。手短に述べると、赤外分光法と多変量解析を組み合わせた「赤外多角入射分解分光法」という新しい分析法を星間分子雲の環境で実施できる装置を作り上げ、ダングリングOHの吸収断面積の測定に成功した。結果として、ダングリングOHの吸収断面積は、氷内部の水分子より二十倍も小さい値であることが明らかになった。これまでダングリングOHの吸収断面積は氷内部の水分子と同じと仮定されてきたので、今までの実験や観測の結果の解釈については早急に見直すべきであろう。昨年打ち上げられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がもしダングリングOHを観測できれば、星間塵を覆う氷の表面構造、つまり遠い星のかけらの手ざわりについて定量的な理解が得られることになる。

余談だが、本研究で用いた「赤外多角入射分解分光法」はそもそも有機半導体などの構造解析のために京都大学化学研究所の長谷川健先生らが開発した分析法である。このような天文学とは異なる分野の方法を星間塵の氷に応用すれば新しいことができるのではないか?というのが本研究のきっかけである。もちろん先行研究などあるわけがないので、最初はどんな感じのデータが得られるか見当がつかなかったが、最近この装置を駆使すれば星間塵について想像ではなく科学的に正しい絵が描けるのではないか?という手ごたえを感じてきた。もちろん実際はそんな簡単な話ではなく今後も悪戦苦闘は続くであろうが、どんな結果が出てくるかこれからの研究が楽しみである。

氷の赤外吸収スペクトル。(左)3.1μm(3600-3000 cm−1)に幅広く存在するピークは氷内部で4配位の水素合ネットワークを形成したH2Oに由来。(右)2.7μm(3696 cm−1)の微弱なピークは氷表面に存在する3配位のH2Oが持つダングリングOHに由来。

(相関基礎科学/先進科学)

無断での転載、転用、複写を禁じます。