教養学部報

第644号 ![]()

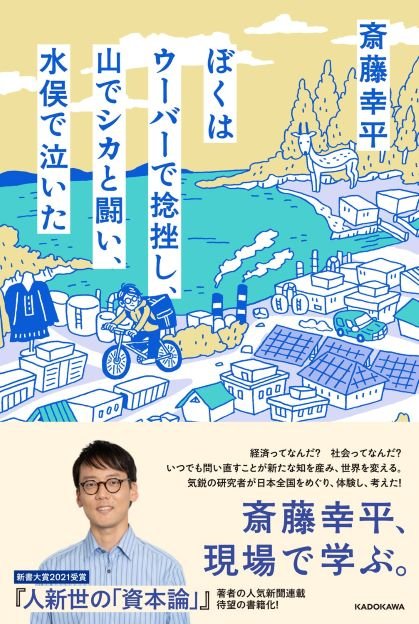

<本の棚> 斎藤幸平 著 『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』

梶谷真司

哲学にとって現場とは何だろうか。

環境倫理学の研究者は、公害の起きた地域やごみ処理場へ行くのだろうか。政治哲学の専門家は何かの政治的な活動や現場に参加するのだろうか。いや、そんな必要はない、そんなことをしたら大局的、客観的に捉えられなくなるという人も多いだろう。

確かにそうかもしれない。けれども、そうやって離れたところから論評することに、私はずっと違和感を覚えてきた。現場へ行ってこそ見えるものもある。それを知らずに専門家として語るのは、どこか無責任で、大事なものを見落としているのではないか。では哲学はどうやって現場と関わり、何をどのように語ればいいのか。

そういう問題関心をずっと抱いてきた私にとって、斎藤幸平さんの『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』(KADOKAWA)、通称『ウバシカ』は、きわめて刺激的で示唆に富んだ本である。

斎藤さんが脚光を浴びたのは、二〇二一年に公刊され、新書大賞を受賞した『人新世の「資本論」』(集英社)であろうが、その二年前の二〇一九年に『大洪水の前に マルクスと惑星の物質代謝』(堀之内出版)を出している(最近角川書店から文庫版も公刊)。これはドイツの大学で博士号を取得した論文がもとになっており、マルクスの思想をエコロジーの観点から捉えなおす画期的な研究として高く評価された。もともとドイツ語で書かれ、次に英語版が出て、優れたマルクス研究に与えられるドイッチャー記念賞を史上最年少、日本人で初めて受賞している。

これらの著作は、卓越した学識と着想に満ちた学術書だが、『ウバシカ』はまた違った趣をもっている。これは二〇二〇年から二〇二二年にかけて毎日新聞に月一回掲載された「斎藤幸平の分岐点ニッポン」というシリーズ記事を書籍化したものである。新聞社の発案で、斎藤さんが日本のどこかで起きている問題や活動の現場に赴き、取材をしてエッセイを書くという企画であった。

斎藤さんがこの企画に乗ったのはたまたまではなく、彼なりの必然性があったようだ。彼は学生時代から反貧困運動や反原発運動にも関わってきたという。そういう意味で、もともと現場主義の実践家でもあるのだ。アメリカとドイツへ行って研究をしてきたので、海外の事例はよく知っていたが、それを話しても日本では無理だと言われてしまう。日本で新しい社会の萌芽を育てていくためには、日本の現場を見る必要がある―そういう想いがあって、新聞社から依頼を受けたという。

このような背景をもつ斎藤さんが研究者として取材をするにあたって、また取材を通していちばん大事にしていることは、「想像力欠乏症」に陥らないことと、「共事者」であろうとすることである。

想像力欠乏症とは、他者に対する想像力の欠如である。社会の中で強い立場にいる人が、新しいことを言っているようで、自分の立場に無自覚なまま、結局今の既得権益を維持しているのはよくあることだ。そうした人たちには研究者も含まれる。冒頭に述べた、現場に関わろうとしない姿勢とも関連している。

けれども現場に関わればいいかというとそうでもない。研究者は、えてして「真の当事者」を見つけ、非当事者をそこから分けてしまう。それがどれほど客観的で公平でも、その結果当事者を絶対視したり、逆にそうでない人を「自分は資格がない」と語りにくくしたり遠ざけたりする風潮を作ってしまう。

そこで斎藤さんが提案するのが「共事者」という関わり方である。当事者ではないが、「事を共にする」ことで緩やかに関わる。そのためには何の資格もいらない。誰もがその人の立場で共事者になれる。そこで研究者としてできるのは、高みから社会や若者にダメ出しして不安をあおったりすることではない。それこそ想像力欠乏症の表れだろう。そうではなく、より多くの人が関心をもち、声を出しやすくなるように、現場で起きていることに言葉を見つけること、そのためにたえず学び直すことが大事なのだ。

実際この本を読んでいると、矛盾や理不尽が思わぬところにある一方で、すでに面白い、素晴らしい、よき未来を予感させる試みをやっている人たちがそこかしこにいることが分かる。そこに希望を見出し、広く伝える、共に歩む覚悟を見せる。それはただ斎藤さんがしているだけでなく、誰でもできるということを教えてくれる。彼の学術的な著作とともに、ぜひ読んでほしい。

(KADOKAWA、二〇二二年)

(超域文化科学/ドイツ語)

無断での転載、転用、複写を禁じます。