教養学部報

第653号 ![]()

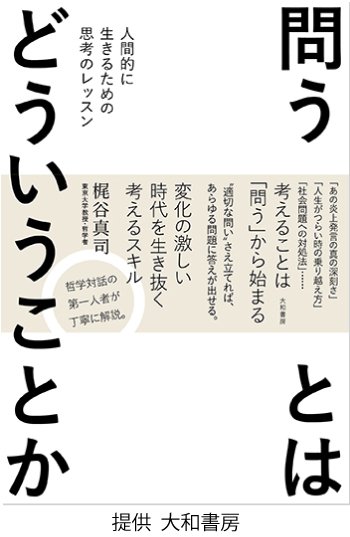

<本の棚> 梶谷真司 著『問うとはどういうことか――人間的に生きるための思考のレッスン』

斎藤幸平

「どうしてだろう?」「なんだろう?」、こういうふうに私たちは日々問いを投げる。人間だけが「なぜ自分が生きているのか」と存在の意味を「問う」動物であると考えたのは、ハイデガーであった。だから、本書の著者の専門がハイデガーであることを考えると、存在をめぐる「本源的問い」に向かっていくと思って読み始めたら、予想は裏切られることになる(そういう哲学的な欲求は景山洋平『「問い」から始まる哲学入門』(光文社新書)でお腹いっぱい満たしてほしい)。

「どうしてだろう?」「なんだろう?」、こういうふうに私たちは日々問いを投げる。人間だけが「なぜ自分が生きているのか」と存在の意味を「問う」動物であると考えたのは、ハイデガーであった。だから、本書の著者の専門がハイデガーであることを考えると、存在をめぐる「本源的問い」に向かっていくと思って読み始めたら、予想は裏切られることになる(そういう哲学的な欲求は景山洋平『「問い」から始まる哲学入門』(光文社新書)でお腹いっぱい満たしてほしい)。

本書はむしろ、著者が長らく実践する哲学対話の経験に根付いた、日常における「問うこと」の重要性や、そのやり方を考察する本である。なぜそのような本が必要かといえば、問いは日常的な行為でもあるが、それが容易なことを意味しないからだ。私たち研究者だって、「正しく」問うことは容易ではない。間違った問いを立ててしまえば、いい論文は書けないのだ。

また、専門分野では鋭い問いを連発する研究者であっても、日常生活においては、既存の価値観や規範を疑わない姿勢をとる人も珍しくはない。むしろ、学問的な問いよりも、日常における問いの方が難しいのだ。問うことで、家庭内や職場に不和が生まれるかもしれない。今までの考えを改め、自分が悪いと認めるのはいい気持ちがしないだろう。いろいろ面倒くさいことを避けたいから、そもそも問うことを避けたいと思うのにもわけがある。だから、問うことには「勇気」がいるし、その際には、「適切に」問うことが必要になる。その意味で、本書は一般書であるが、研究者も読む必要がある。

そもそも、なぜ私たちは問うのか。新しいことを知るのは楽しいから? でも、知って楽しいことばかりではない。気候変動なんてそうだろう。事実を知っても気分が暗くなるだけだ。人々が気候変動のニュースについて、気にしないようにする気持ちもわかる。

この問題について、一つ印象的な応答が本書にはあった。「つらくても新しいことを知るのは、現実とより深く複雑な関わりをもつことであり、それは平面的で単純な関わりよりも、絶対的に豊かである」と本書は言うのだ。たしかに、その通りだと私も信じている。けれども、それは自分が研究者だからで、そのような関わりをもちたくないという人の気持ちもよくわかる。仕事や子育てで忙しい、もっと快楽的なことに人生の時間を使いたい、そんな人の気持ちもわかる。

また、世の中には、問いたいという欲望を持たない人もいるのではないか。もっと金儲けのことを考えたい、今の社会は十分に良く、これからも技術革新でもっと良くなっていくと信じて疑わない人も多い。

ジェンダーや環境、南北格差の問題などを積極的に学ぼうとして、問いを立てるのは、たいてい当事者だ。本来はこうした問題について一番学ばないといけない人物ほど、現状に胡座をかいて問うことなく快適に暮らしている。それがマジョリティであるということの特権なのである。

問いに「誘う」だけでうまくいかないのであれば、「問わせる」ことを強制することも私は時に必要だと思う。例えば、今欧米の環境活動家たちは、美術館やコンサートホールで作品にスープや小麦粉をかけたり、路上に座り込んで接着剤で手を貼り付けたりして、日常生活を撹乱している。グローバル・ノースで安住している私たちの日常が強制的に撹乱されることで、私たちは問いを突きつけられる。そして、真剣に問い始めることもあるのではないか。

もちろん、それでも再び目を瞑る人はいるだろう。けれども、「対話」だけでは前に進まない緊急事態における「問わせ方」の形もある気がしている。

(超域文化科学/哲学・科学史)

無断での転載、転用、複写を禁じます。