教養学部報

第654号 ![]()

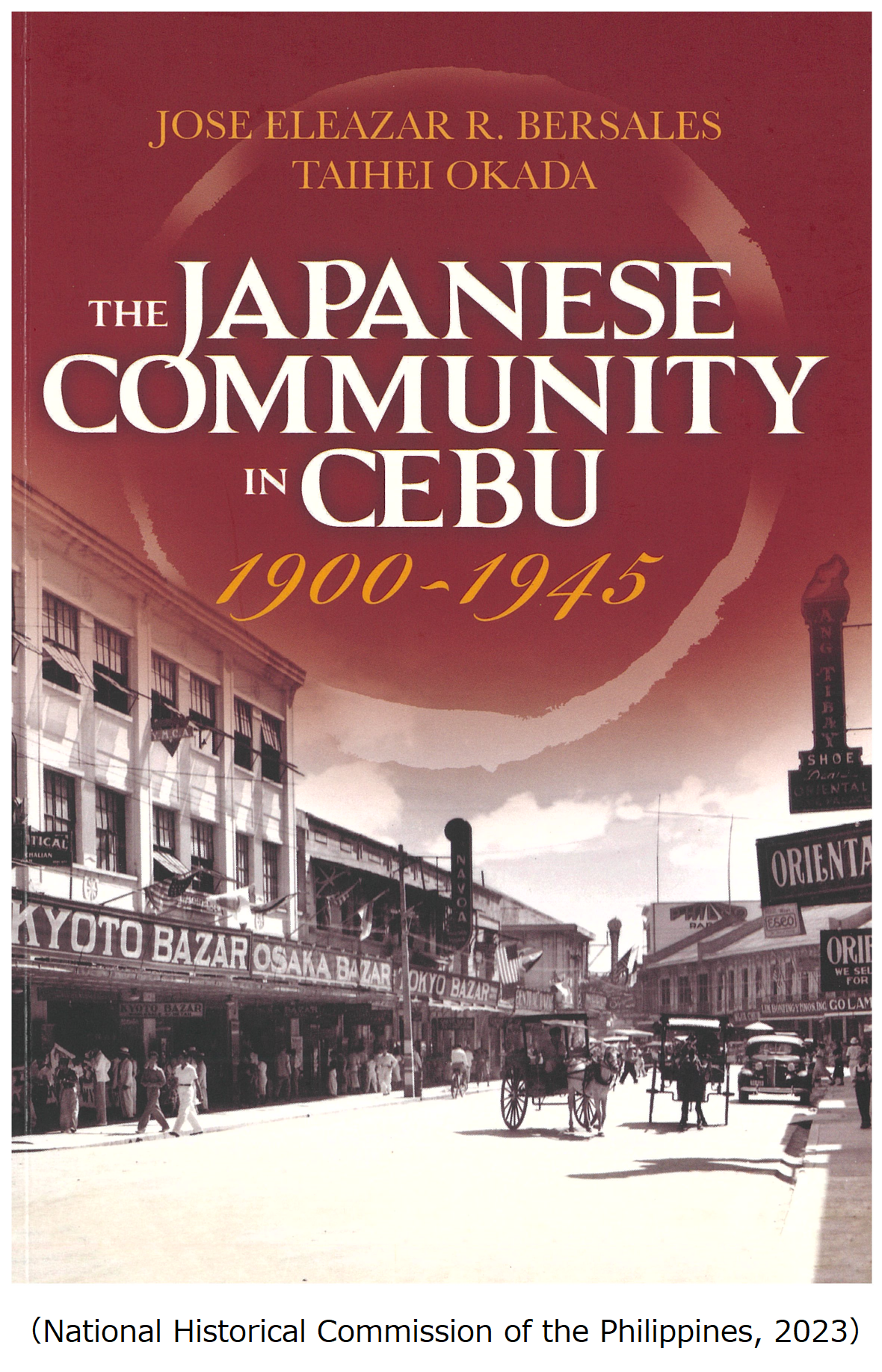

<本の棚> Jose Eleazar R. Bersales and Taihei Okada, The Japanese Community in Cebu: 1900-1945

中西 徹

セブ島の日本人社会から考える日比関係

フィリピンには、第二次大戦以前から、かなりの数の日本人がいたことはよく知られている。江戸時代に迫害されたカトリック教徒が有名であるが、その歴史はさらに古く、前スペイン統治時代にまでも遡るという。しかし、現在、日系フィリピン人といわれる人々の出自は、本書が対象としている時期、十九世紀後半からの「南進論」によってフィリピンの様々な地域に移動した移民の人々が一般的である。本書第一章で触れられているように、最終的には、ミンダナオ島ダバオ市にその多くが居住することになり、その数は一九三九年には一万八千人に達している。彼らの多くは農業を目的とした移住であり、戦中・戦後において多くの悲劇を経験することになった。

フィリピンには、第二次大戦以前から、かなりの数の日本人がいたことはよく知られている。江戸時代に迫害されたカトリック教徒が有名であるが、その歴史はさらに古く、前スペイン統治時代にまでも遡るという。しかし、現在、日系フィリピン人といわれる人々の出自は、本書が対象としている時期、十九世紀後半からの「南進論」によってフィリピンの様々な地域に移動した移民の人々が一般的である。本書第一章で触れられているように、最終的には、ミンダナオ島ダバオ市にその多くが居住することになり、その数は一九三九年には一万八千人に達している。彼らの多くは農業を目的とした移住であり、戦中・戦後において多くの悲劇を経験することになった。

本書は、ダバオの事例との比較においてこれまで光の当たらなかったセブ島の日本人社会に着目し、第二次大戦前から終了時までのその歴史を丹念に追った歴史書である。以下、簡単に内容をみておこう。第一章のフィリピンにおける日本人社会の簡潔な歴史的展望を受け、第二章において、戦前のセブ州における十二のバザール、商社や製造業などの経済活動が、Bag-ong Kusogというニュース週刊誌の広告を手がかりに論じられている。たしかに、評者には中国人との関係は、潜在的には彼らと競合していたように思われるので、終章となる第五章において述べられているように、彼らとの間に信頼関係を構築することは、とくに一九三一年の満洲事変の余波を受けてからは困難であったであろう。しかし、セブアノ人との関係は必ずしも悪くはなかったのかもしれない。セブアノ語を流暢に話し、近隣のセブアノ人たちと友好な関係を築いていたムラタ・エイイチや、フィリピン人の妻と共同ビジネスを行っていたスナダ・マサノスケがいたし、戦後の雑誌小説には、命がけで火事の延焼を防いだ実在した商人ムタイゾウ(その後に日本軍将校、仮名)のように、現地コミュニティと良好な関係にあったであろうと思われる日本人も描かれているからである。

続く第三章は戦時期の日本人社会の変容を対象としている。戦前からの商社等を含め、日系企業の経済規模が拡大したこと、日本人は全員一致で日本軍の侵略を支持していた一方で、混血の人々は両義的な立場をとることもあったなどの事実が指摘されている。これを受けて、第四章では日本軍が日本人社会にもたらした大きな傷跡について論じられている。この間、フィリピン人のみならず、とくに大戦末期には日本人社会もまた大きな犠牲となった事実をも我々は認識すべきであろう。そして、彼らの子孫は「日系」という十字架を背負うことになったことは、ダバオ市のケースと同様である。

以上のように、本書は、百頁ほどの短い本でありながら、これまで、資料が少なく、ほとんど言及されることさえ少なかったセブ島における日本人社会についての先駆的な歴史分析として大きな意義を有している。それは、日本人・日系フィリピン人をとおした日比関係の理解に大きな貢献をもたらしているからである。

そして、それだけでなく、本書が戦後の日比両国の新しい世代の歴史学者による優れた共同作業となっている点もまた注目されるべきであろう。私のフィリピンとの邂逅は、高校時代に偶然手に取ったステヴァン・ハヴェリャーナの『暁を見ずに』(阪谷芳直訳、勁草書房)であった。それは第一部「昼」で描かれているパナイ島の長閑な農村の風景が、第二部「夜」の日本軍の暴虐によって壊滅される様を描いた小説であり、絶望的な惨劇を追体験したことを覚えている。たしかに、学術書である本書においても、フィリピン人、日本人、そして日系フィリピン人についても、多くの悲劇の歴史が繰り広げられたことが第四章において叙述されている。しかし、第五章に記されているように、本書が、第二次大戦以降、難しい立場にある日系フィリピン人の子孫の人々を意識して書かれていることは重要である。筆者たちをはじめとする両国の優れた歴史学者たちの営為によって、より深い日本とフィリピンの関係が構築されていくことが期待されるからである。本書が重い問題を扱っているにもかかわらず、同時に読後に希望の光がもたらされると感じる所以であろう。ベルサレス先生と岡田先生に深く感謝するとともに、フィリピン研究を通して将来の日比関係のますますの発展を期待したい。

(国際社会科学/経済・統計)

無断での転載、転用、複写を禁じます。