教養学部報

第654号 ![]()

天の川の「あやつり糸」の断層撮像に初めて成功

土井靖生

私たちの体が「星からできている」ということをご存知でしょうか。

宇宙がビッグバンで始まったとき、この世に存在する元素はほぼ水素とヘリウムだけでした。その他のほとんどの元素や物質―つまり、身の回りのものほとんどすべて―は、太陽のような無数の星々によって作り出されました。したがって宇宙で星々がどのようにして生まれるのかを理解することは、私たちやこの世の成り立ちの根源を探ることにつながります。

星々の成り立ちに大きな影響を与える要素の一つが、宇宙空間に存在する「磁場」です。

宇宙の星々の間に広がる広大な空間、「星間空間」には、非常に弱い磁場が存在します。これは地磁気よりも約十万倍も弱いもので、「星間磁場」と呼ばれます。星間空間に存在するガス(星間ガス)は、星間磁場の磁力線に沿って集まりやすく、これが「星間雲」として知られるガスの雲を生み出します。

星間雲はまるで星間磁場の磁力線に串刺しにされるように誕生し、その雲の形状はこれらの磁力線の影響を受けます。そしてこれらの星間雲の中で、新しい星が生み出されます。つまり星間磁場は、星間雲の形を決めるだけでなく、その内部で新しい星が形成される過程を操る「操り人形の糸」としても見ることができます。したがって、星間磁場の磁力線の配置を理解することは、新しい星を生み出すために不可欠な星間ガスの集積の過程やメカニズムを解明する上で貴重な情報源となります。

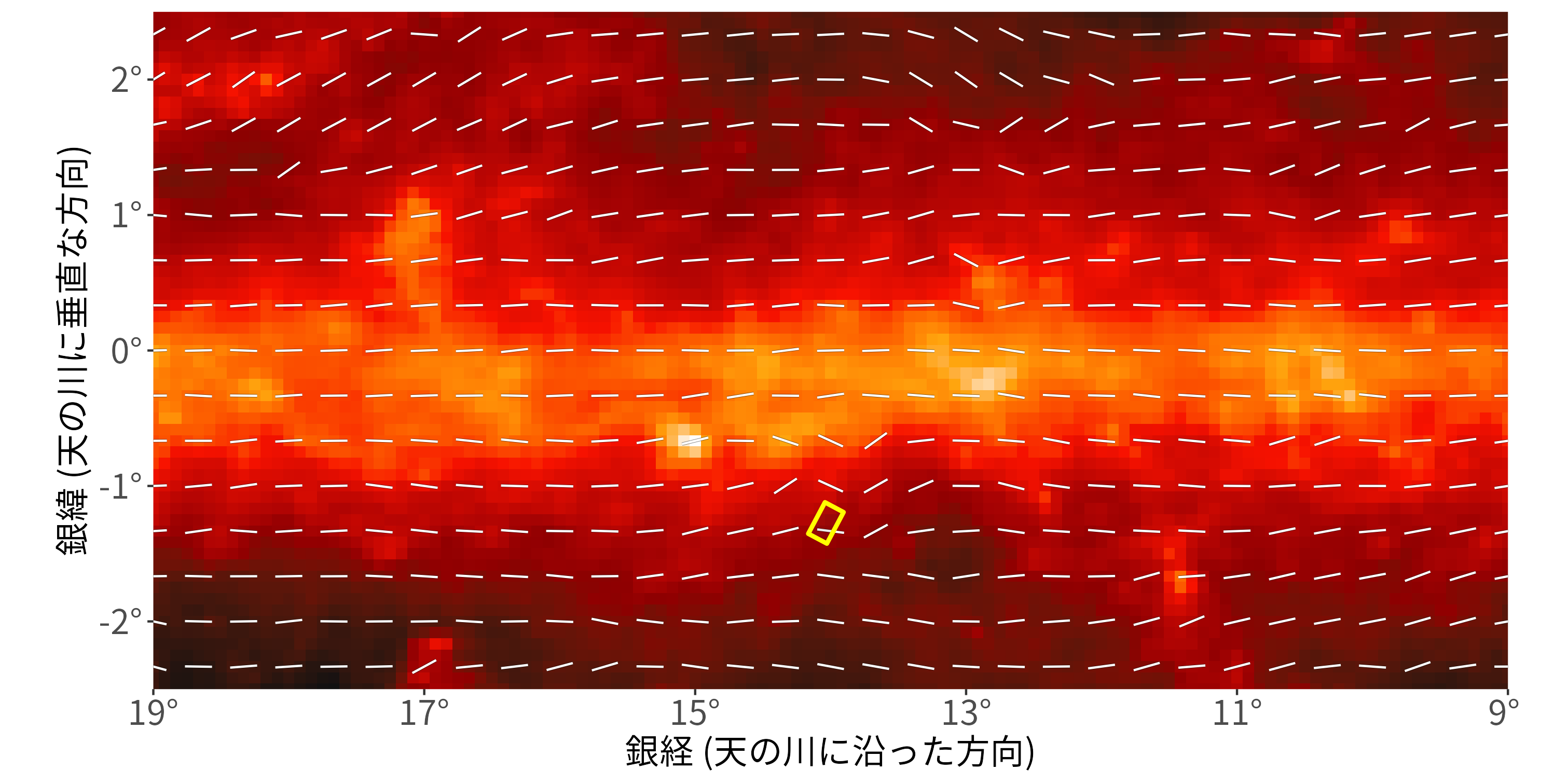

私たちの暮らす天の川銀河では多くの星が活発に誕生している一方で、その内部の星間磁場の分布は十分に理解されていませんでした。従来の技術では、折り重なるように存在する磁場の全体的な平均形状を観測することしか出来なかったためです。そのため、天の川の磁場は概ね、天の川の伸びる方向に沿って整列していると考えられていました(図1)。

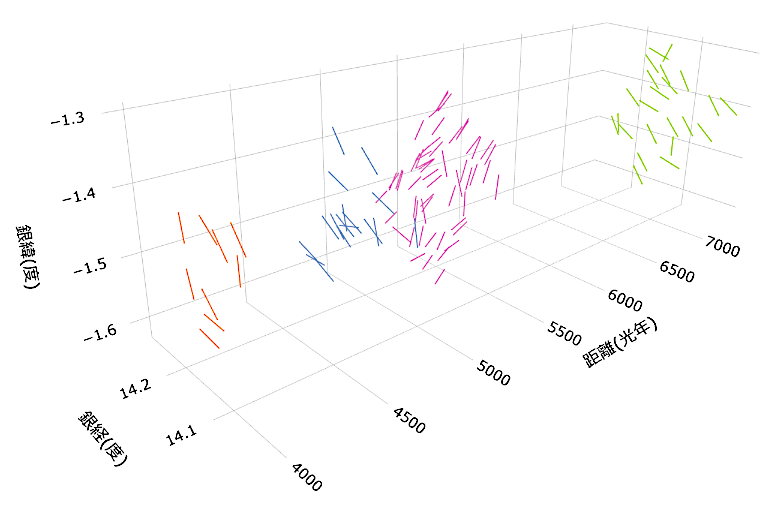

天の川の内部の磁場構造を明らかにするため、我々は天の川銀河の渦巻き腕のひとつである「いて座腕」に着目し、この銀河腕を通して観測を行いました。星からの光は、地球に向かう途中で星間雲を通過する際、磁力線の向きに応じて振動方向の揃った光(「偏光」)となります。我々は広島大学の所有する「かなた」望遠鏡でこの偏光を観測することで、星と地球の間の磁場の分布を調べました。それぞれの星までの距離と合わせて解析することで、我々は地球と星との間に折り重なるように存在する複数の磁場構造を正確に抽出する方法を開発しました。その結果、天の川銀河の内部に折り重なった多数の磁場の層を正確に分離して取り出すことに、世界で初めて成功することが出来ました(図2)。

驚くべきことに、各距離の磁場は、それぞれ非常に滑らかに分布しつつ、天の川の伸びる方向からは様々な角度で大きく傾いていることが分かりました。この情報は、天の川の中で星間ガスがどのように集まり、それが活発な星の形成につながるのかを理解する上で重要な資料となります。

今後は、この明らかになった滑らかな磁場構造が、どこまで大きく広がっているのかを調査する必要があります。星間雲の材料が、天の川のどの場所から、どの様な経路をたどって(どの様なメカニズムによって)集まり、星を生み出しているのか、その重要な情報が得られる筈です。

本研究の内容は、アメリカ天文学会の発行する学術雑誌であるアストロフィジカルジャーナルに掲載されました(二〇二四年一月十一日)。

(広域システム科学/宇宙地球)

無断での転載、転用、複写を禁じます。