教養学部報

第663号 ![]()

ガラスとマヨネーズのつながり

池田昌司

自然界には、分子や原子が乱雑な配置のまま固化した物質が、数多く存在します。最も身近な例は、ガラスコップや窓ガラスに利用されているシリカガラスでしょう。シリカガラスはケイ素(Si)と酸素(O)からなりますが、これらの原子が乱雑な構造のまま動けなくなっているため、固体としてふるまいます。一般に、原子・分子が乱雑な配置のまま固化した物質はガラスと呼ばれており、シリカガラスはガラスの一例です。自然界に存在するほとんどの原子・分子は、適切に冷却するとガラスになります。金属元素からなる金属ガラスは盛んに研究されていますし、高分子からなる高分子ガラスはプラスチックなどで幅広く応用されています。しかし基礎物理の観点からは、ガラスはまだ十分理解されていない、不思議な物質であり続けています。

さらに視点を広げてみると、乱雑な構造のまま動かなくなっているモノは、上記のガラス以外にもたくさんあります。例えばマヨネーズは、マイクロメートルサイズの油滴が水中に分散し、乱雑な配置のまま固まっています。砂山は、ミリメートルサイズの砂粒が堆積して、全体として固体のようにふるまっています。これらの巨視的な粒子が乱雑配置で固化した物質群は、ジャム固体と呼ばれます。

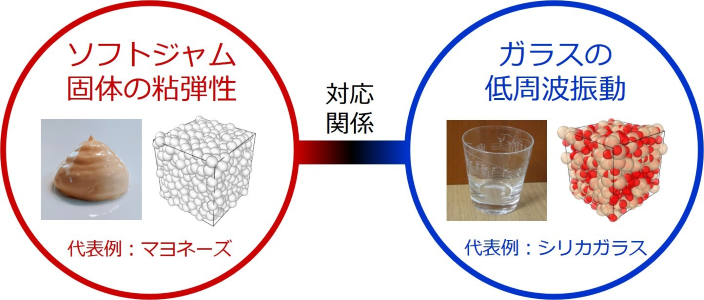

ガラスとジャム固体の違いは、構成粒子の運動様式にあります。ガラスの場合は、構成粒子が原子・分子のため、各粒子は熱運動をしています。一方でジャム固体の場合は、構成粒子が巨視的なため、各粒子の熱運動はほぼ無視できます。しかしこのミクロな運動性の違いに目をつぶれば、粒子が乱雑に固化しているという意味で、両者は酷似しています(図も参照)。ではこの見た目の相似性から一歩進んで、両者の物性には共通する性質があるでしょうか?

ごく最近、九州大学の水野大介先生を中心とする実験のチームと、私の研究室の大学院生だった原雄介君を中心とする理論のチームが協同で、この問題にアプローチしました。我々は、ジャム固体の粘弾性に注目しました。粘弾性とは、流体のような粘性と固体のような弾性が、同時に見られる性質のことです。ジャム固体は、遅い変形に対して粘性が急激に増大する「異常粘性損失」という、特異な粘弾性を示すことが知られていましたが、その起源は理解されていませんでした。我々は、マイクロレオロジーという実験手法により、ジャム固体の広帯域での粘弾性測定を実現しました。理論的には、ジャム固体の数理モデルに対して、線形応答理論を構築し、粘弾性の計算を実現しました。実験と理論を直接比較した結果、両者が定量的に一致することを見出しました。これにより、よく制御された実験系については、ジャム固体の粘弾性を精密に予言できるようになりました。

またこの理論から、ジャム固体の「異常粘性損失」が、ガラスが普遍的に持つ低周波振動である「ボゾンピーク振動」と関係することがわかりました。ガラスの中の原子・分子の振動運動は、その構造の乱れに起因して、きれいな平面波だけでなく、空間的に乱れた振動を示すことが知られています。このような振動はボゾンピーク振動と呼ばれ、長年、ガラスの物理学の主要なテーマの一つとして研究されてきました。我々の理論によると、ジャム固体の構成粒子もこのボゾンピーク振動と酷似した低エネルギーの運動状態を示し、この運動状態が大きな粘性を生み出すことがわかりました。すなわち、ガラスのボゾンピークの理論により、ジャム固体の異常粘性損失を説明できることがわかったのです。

我々の身の回りにあるものは大抵複雑で、理論的な理解は困難です。しかし今回の結果は、ジャム固体のような身近で複雑な物質に対しても、理論と実験が精密に一致するレベルまで、我々の理解が進んでいることを示しています。自然界には、マイクロゲルから生体の細胞質や細胞集団まで、多様なジャム固体が存在します。本研究のアプローチを用いることで、これらの物質の粘弾性の理解が大きく進むことが期待されます。

物理学では、ジャム固体やガラスなどの構造的に乱れた固体は、ひとまとめに、アモルファス固体と呼ばれます。例えば、砂山もアモルファス固体の一種です。日常経験ではガラスと砂山は全く異なるもののように思われますが、構造的に乱れているという点に注目すれば、両者は似通っているわけです。これらのアモルファス固体の物性を統一的に理解することは、物理学の大きな目標の一つとなっています。本研究の成果は、この方向での一里塚であり、多様なアモルファス固体の物性の統一的理解を大きく推進する成果と言えます。

(相関基礎科学/物理)

〇関連情報

【研究成果】マヨネーズとガラスの隠れたつながりを発見!──ソフトジャム固体の粘弾性の解明──

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/topics/20250110190000.html

無断での転載、転用、複写を禁じます。