|

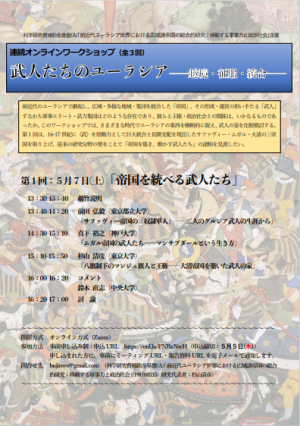

連続オンラインワークショップ(全3回)

「武人たちのユーラシア──越境・征服・統合──」

第1回「帝国を統べる武人たち」

前近代のユーラシア世界では、広域・多様な地域・集団を統合する政体──「帝国」が数多興亡してきました。そしてその形成と運営の中核には、洋の東西を問わず、武を掌る個人や集団、すなわち「武人」の存在が看取されます。

この連続ワークショップでは、歴史学の諸分野において、イスラーム王朝史、遊牧国家史、中国史など、ともすれば固定的な属性で輪郭づけられてきたこれまでの枠組みを取り払い、ユーラシアという巨大な空間を横断的に見渡して、各地における帝国形成・広域統合のメカニズムと、その担い手たる武人のありようとを描き出すことを試みます。

第1回は、16-17世紀に〈武〉を原動力として巨大統合と長期支配を現出したサファヴィー・ムガル・大清の三帝国を取り上げ、従来の研究分野の壁をこえて、「帝国を築き、動かす武人たち」の諸相を見渡すことを目指します。さらに、近世ヨーロッパ史の立場からコメントをいただき、より鳥瞰的な視野からの議論を期しています。専門にかかわらず、幅広い関心からの参加をお待ちしています。

〈登壇者・報告題目〉

前田 弘毅(東京都立大学)

「サファヴィー帝国の「奴隷軍人」──二人のグルジア武人の生涯から」

真下 裕之(神戸大学)

「ムガル帝国の武人たち──マンサブダールという生き方」

杉山 清彦(東京大学)

「八旗制下のマンジュ旗人と王権──大清帝国を築いた武人の家」

コメント:鈴木 直志(中央大学)

|

![]() 2022.04.11

2022.04.11![]() 2022.04.11

2022.04.11