ニュース

![]() 2024.05.10

2024.05.10

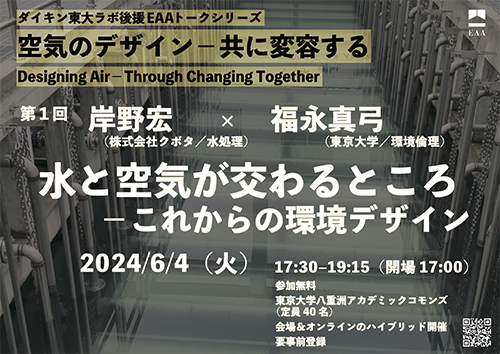

【イベント】EAAトークシリーズ「空気のデザイン--共に変容する」第1回 後援:ダイキン東大ラボ(開催日:2024/6/4)

| 区分 |

講演会等 |

| 対象者 | 社会人・一般・在学生・留学生・卒業生・企業・教職員・大学生 |

| 開催日時 |

2024/6/4 17:30 ~ 19:15(開場17:00) |

| 会場 |

東京ミッドタウン八重洲4階 東京大学八重洲アカデミックコモンズ |

|

定員 |

対面参加 40名 |

|

参加費 |

無料 |

|

申込方法 |

要事前申し込み |

|

主催・後援 |

主催:東アジア藝文書院(EAA) |

|

お問合せ先 |

東アジア藝文書院(EAA)担当:野澤俊太郎 |

イベント概要

ダイキン東大ラボ後援EAAトークシリーズ アートを通じて空気をする(Doing Air through Arts)

空気のデザイン--共に変容する(Designing Air--Through Changing Together)

第1回「水と空気が交わるところ--これからの環境デザイン」

本トークシリーズでは、実務者および様々な分野の研究者とともに、サステナブルな未来を「デザインすること(designing)」によってもたらされる社会並びに人間の心身の変容について考えてみたいと思います。毎度企業および大学を含む研究機関等よりゲスト・スピーカーを1名ずつお招きして、万物に共有される空気のようなコモンズ、並びにサステナブルな未来社会の実現に資する商品やサービス等に係る最新のトピックや課題等についてお話を頂きます。人間が何かと共に変容していくことを促すものとしてのモノ、コト、サービス、ひいては環境や空気のデザインについて理解を深め、その方法論、思想、哲学を紡ぎ出していきたいと思います。

第1回は「水と空気が交わるところ--これからの環境デザイン」です。 水処理技術に係る研究および事業開発に取り組まれている株式会社クボタの岸野宏さんと環境倫理について研究をされている社会学者の福永真弓さんをお招きします。

本セッションでは、私たちが日々実感として接している水の存在から、これからの環境および空気のデザインについて議論してみたいと思います。まず、岸野さんにご自身がこれまで携わってこられた様々なプロジェクトについてご共有頂きながら、今日私たちの生活と水処理事業の関係が直面している難題についてお話を頂きます。続いて、福永さんから、多くの人々にとってあまり馴染みのない水処理という(隠された)プロセスが私たちの生活や社会、ひいては存在そのものに何をもたらしているかについてご発表を頂きます。最後に、岸野さんと福永さんによるディスカッションを通じて、私たちの心身はいかに水(処理)とともに変容していくのか、水と空気はいかに(再び?)交わっていくのかについて考えてみたいと思います。

【ゲストスピーカー】

岸野宏

1993年に京都大学大学院工学研究科を修了し、株式会社クボタへ入社。同時に社会人博士課程へ進学。1996年に博士(工学)の学位を取得。クボタでは膜分離活性汚泥法(MBR)や担体添加活性汚泥法による排水の高度処理技術の開発に従事。2001年より営業技術部門、その後企画部門にて事業計画策定業務等を担当し、2007年に研究開発部門へ異動。MBRにRO膜処理を組み合わせた排水再利用技術の開発を担当し、中国の石油化工排水や石炭化工排水を対象に実証実験を実施。2016年から2022年まで上海駐在。2022年より東京大学との産学協創事業を担当。HSK6級(199点)。

福永真弓

太平洋沿岸のサケやコンブをめぐる人の営みを追いかけながら、わたしたちはどのような存在として他の生きものと共に生き、どのような世界を共に生み出していこうとしているのか、現場の「厚い記述」と共に模索している。最近は食の倫理について、家畜化と野生化、生命と非生命の境界のゆらぎという観点から研究を進めているほか、魚・藻類文学と魚の駅弁掛紙の収集もはじめた。「水の思考」を社会に根づかせるプロジェクトも実施中。著書にAdaptive Participatory Environmental Governance in Japan(Taisuke Miyauchiと共編著 Springer、2022年)、『サケをつくる人びと:水産増殖と資源再生』(東京大学出版会、2019年)、『未来の環境倫理学』(吉永明弘と共編著 勁草書房、2018年)など。

【言語】

日本語

【トークシリーズ全体の論点】

サステナブルな社会を実現するための様々な試みは、自ずと空気に係る地球的課題へのチャレンジを伴います。カーボンニュートラル達成という必須課題は無論のこと、人々を劣悪な空気環境から解放し、人々の健康やウェルビーイングを増進していくことが全人類にとって喫緊の課題になっています。

このような(実のところ)人間の生存にとってよき空気の追求は、究極的に人間に何をもたらし、あるいは何を要求するのでしょうか?私たち人間は、サステナブルな社会の空気を生み出し、維持していくためにデザインされる新たな社会システムの一部に「なっていく」ことが求められているのでしょう。それは、人間自身の心身の変容とともに、環境の改変を伴う行為、すなわち何かをデザインし、環境との応答を通じてそれらがかたちになっていくような行為を巡る新たな倫理観を要求します。

モノ、コト、サービスのデザインを通じて、いかにサステナブルな社会や新しい倫理(観)を拓くことができるのでしょうか?地球環境に圧倒的なインパクトを持つ企業活動は、いかにそれを実行することができるのでしょうか?そして、サステナブルな社会の空気をデザインすることは、私たち自身が、人間以外を含む誰かと共に、いかに変容していくことを要求するのでしょうか?

【総合司会】

野澤俊太郎(EAA)

関連URL

東アジア藝文書院(EAA):https://www.eaa.c.u-tokyo.ac.jp