ニュース

![]() 2024.05.17

2024.05.17

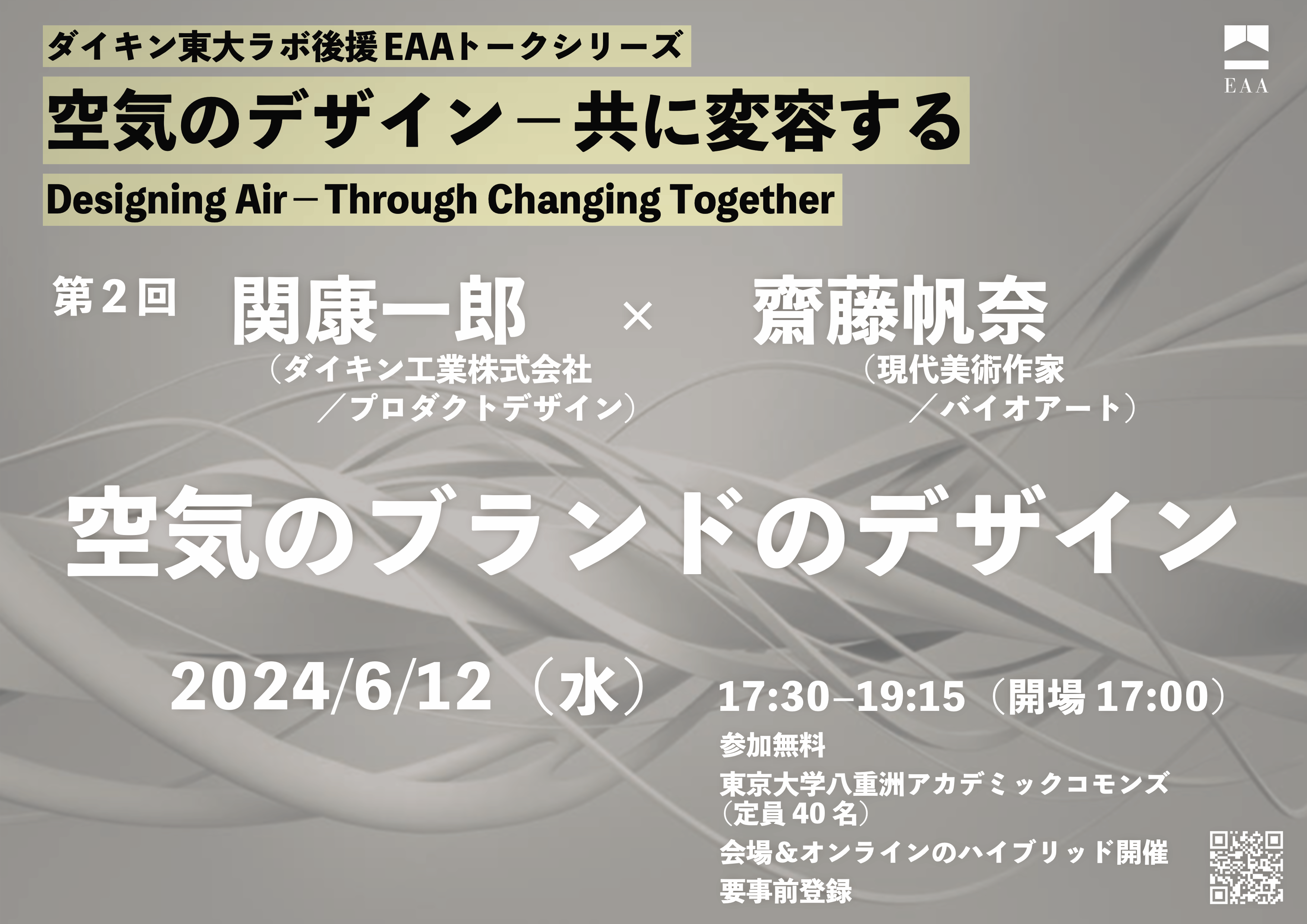

【イベント】EAAトークシリーズ「空気のデザイン--共に変容する」第2回 後援:ダイキン東大ラボ(開催日:2024/6/12)

| 区分 |

講演会等 |

| 対象者 | 社会人・一般・在学生・留学生・卒業生・企業・教職員・大学生 |

| 開催日時 |

2024/6/12 17:30 ~ 19:15(開場17:00) |

| 会場 |

東京ミッドタウン八重洲4階 東京大学八重洲アカデミックコモンズ オンライン:Zoom開催 |

|

定員 |

対面参加 40名 |

|

参加費 |

無料 |

|

申込方法 |

要事前申し込み |

|

主催・後援 |

主催:東アジア藝文書院(EAA) |

|

お問合せ先 |

東アジア藝文書院(EAA)担当:野澤俊太郎 |

イベント概要

ダイキン東大ラボ後援EAAトークシリーズ アートを通じて空気をする(Doing Air through Arts)

空気のデザイン--共に変容する(Designing Air--Through Changing Together)

第2回「空気のブランドのデザイン」

本トークシリーズでは、実務者および様々な分野の研究者とともに、サステナブルな未来を「デザインすること(designing)」によってもたらされる社会並びに人間の心身の変容について考えてみたいと思います。毎度企業および大学を含む研究機関等よりゲスト・スピーカーを1名ずつお招きして、万物に共有される空気のようなコモンズ、並びにサステナブルな未来社会の実現に資する商品やサービス等に係る最新のトピックや課題等についてお話を頂きます。人間が何かと共に変容していくことを促すものとしてのモノ、コト、サービス、ひいては環境や空気のデザインについて理解を深め、その方法論、思想、哲学を紡ぎ出していきたいと思います。

第2回は「空気のブランドのデザイン」です。

ダイキン工業株式会社のプロダクトデザイナーである関康一郎さんとバイオアート領域において制作並びに研究の両方に取り組まれている現代美術作家の齋藤帆奈さんをお招きします。

本セッションでは、まず関さんより「空気のブランド」という空調メーカーならではの観点から、ダイキン工業様が考える人間と空調機の関係やこれからの空気の体験等についてご講演を頂きます。続いて、齋藤さんにご自身のアート制作や野生の粘菌を用いた近年のご研究の一部をご披露頂くとともに、それらから見えてくる空気の世界についてお話を頂きます。最後に、関さんと齋藤さんによるディスカッションを通じて、空気のブランド(あるいはイメージ)がデザインされることによって(屋内)空気と人間の関係がいかに変化し(あるいはデザインされ)、その結果として人間そのものやあらゆる空気と人間の関係がいかに変容していくのかについて考えてみたいと思います。

【ゲストスピーカー】

関康一郎

ダイキン工業株式会社テクノロジー・イノベーションセンター先端デザイングループリーダー主任技師。2006年ダイキン工業株式会社入社。「うるさら7」をはじめ、ユーザーや業界を驚かせるプロダクトデザインを次々と生み出す。2015年からは「見えない空気を愛されるものにする」というダイキンデザインフィロソフィーのもと、「空気のデザイン」に取り組み、空気で解決できる空間の感動創造、コア技術の見える化による協創促進、ユーザーとのコミュニケーションデザインに挑戦している。

齋藤帆奈

現代美術作家。多摩美術大学工芸学科ガラスコースを卒業後、metaPhorest(biological/biomedia art platform)に参加し、バイオアート領域での活動を開始。現在は東京大学大学院学際情報学府博士課程に在籍(筧康明研究室)。理化学ガラスの制作技法によるガラス造形や、生物、有機物、画像解析等を用いて作品を制作しつつ、研究も行っている。近年では複数種の野生の粘菌を採取、培養し、研究と制作に用いている。主なテーマは、自然/社会、人間/非人間の区分を再考すること、表現者と表現対象の不可分性。

【言語】

日本語

【トークシリーズ全体の論点】

サステナブルな社会を実現するための様々な試みは、自ずと空気に係る地球的課題へのチャレンジを伴います。カーボンニュートラル達成という必須課題は無論のこと、人々を劣悪な空気環境から解放し、人々の健康やウェルビーイングを増進していくことが全人類にとって喫緊の課題になっています。

このような(実のところ)人間の生存にとってよき空気の追求は、究極的に人間に何をもたらし、あるいは何を要求するのでしょうか?私たち人間は、サステナブルな社会の空気を生み出し、維持していくためにデザインされる新たな社会システムの一部に「なっていく」ことが求められているのでしょう。それは、人間自身の心身の変容とともに、環境の改変を伴う行為、すなわち何かをデザインし、環境との応答を通じてそれらがかたちになっていくような行為を巡る新たな倫理観を要求します。

モノ、コト、サービスのデザインを通じて、いかにサステナブルな社会や新しい倫理(観)を拓くことができるのでしょうか?地球環境に圧倒的なインパクトを持つ企業活動は、いかにそれを実行することができるのでしょうか?そして、サステナブルな社会の空気をデザインすることは、私たち自身が、人間以外を含む誰かと共に、いかに変容していくことを要求するのでしょうか?

【総合司会】

野澤俊太郎(EAA)

関連URL

東アジア藝文書院(EAA):https://www.eaa.c.u-tokyo.ac.jp