ニュース

![]() 2024.12.16

2024.12.16

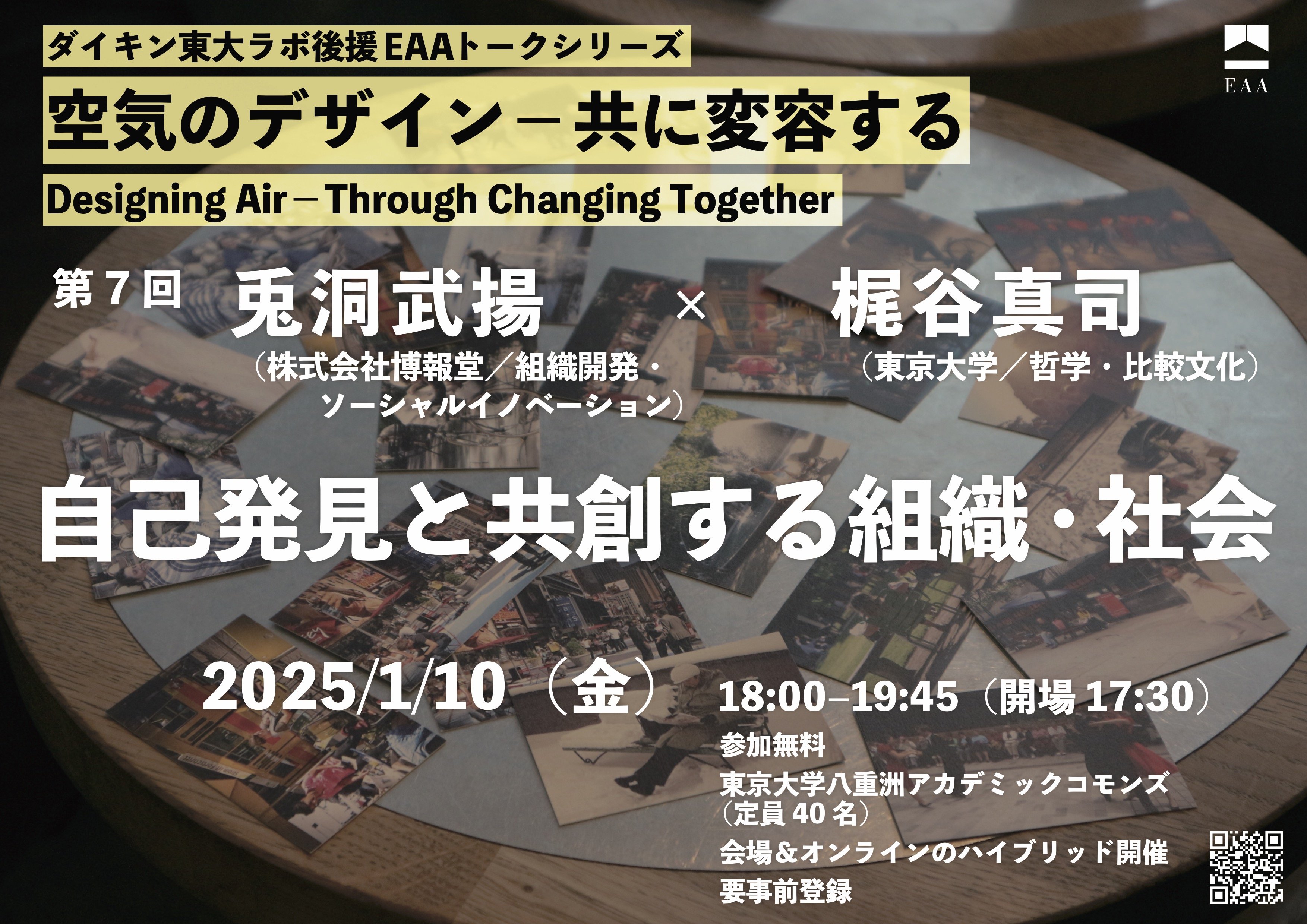

【イベント】EAAトークシリーズ 第7回「空気のデザイン--共に変容する」 後援:ダイキン東大ラボ(開催日:2025/1/10)

| 区分 |

講演会等 |

| 対象者 | 社会人・一般・在学生・留学生・卒業生・企業・教職員・大学生 |

| 開催日時 |

2025/1/10(金) 18:00 ~ 19:45(開場17:30) |

| 会場 |

対面:東京ミッドタウン八重4階 東京大学八重洲アカデミックコモンズ オンライン:Zoom開催 |

|

定員 |

対面:40名 |

|

参加費 |

無料 |

|

申込方法 |

要事前申し込み |

|

主催・後援 |

主催:東アジア藝文書院(EAA) |

|

お問合せ先 |

東アジア藝文書院(EAA)担当:野澤俊太郎 |

イベント概要

ダイキン東大ラボ後援EAAトークシリーズ

空気のデザイン--共に変容する(Designing Air--Through Changing Together)

第7回「自己発見と共創する組織・社会」

本トークシリーズでは、様々な業界・分野の実務者および研究者と一緒になって、サステナブルな未来の空気をデザインすることによってもたらされる社会並びに人間の心身の変容について考えてみたいと思います。毎度企業および大学を含む研究機関等よりゲスト・スピーカーを1名ずつお招きして、サステナブルな未来社会の空気、並びにその実現に資する商品やサービス等を巡る最新のトピックや課題等についてお話を伺います。人間が何かと共に変容していくことを促すものとしての商品やサービス、ひいては環境や空気のデザインについて理解を深め、その方法論、思想、哲学を紡ぎ出していきたいと思います。

第7回は「自己発見と共創する組織・社会」です。

企業の組織開発等に係るプロジェクトを主導されている株式会社博報堂の兎洞武揚(うどうたけあき)さんと「共創哲学」を提唱・実践されている哲学者の梶谷真司さんをお招きします。

本セッションでは、まず兎洞さんより、企業の変革支援業務等に係るご経験を踏まえながら、共創的な組織・社会変容のためのプロセスデザインについてお話を頂きます。続いて、梶谷さんより、学校や哲学カフェ等で実践されている哲学対話の取り組みについてご紹介頂きながら、兎洞さんのご講演に対する応答的なプレゼンテーションを頂きます。

最後に、兎洞さんと梶谷さんによるご対談を通じて、組織・社会と個人の共創的変容という観点から、個人、コミュニティ、個人を取り巻く「空気」と地球環境の関係について考えてみたいと思います。

【ゲストスピーカー】

兎洞武揚

株式会社博報堂研究デザインセンターチーフイノベーションプランニングディレクター。SXプロフェッショナルズ(旧博報堂SDGsプロジェクト)共同リーダー。入社後、マーケティング、ブランディング戦略立案業務に携わった後、従業員の意識変革や組織開発の領域を専門として、企業の変革支援のコンサルティングを主要業務とする。現在は、経営層に対して、利益と社会的インパクトの同時創出を目指すよりパーパスドリブン経営、ESG経営のコンサルティングを専門としている。パーパス策定から実装エグゼキューションまでを統合的に一貫して並走して、企業トランスフォーメーションの実現を目指す。全社横断の博報堂SGDsプロジェクトのリーダー。ソーシャルイノベーションプロジェクトのプロデュースの実績も多数。

梶谷真司

東京大学大学院総合文化研究科教授。共生のための国際哲学研究センター(UTCP)センター長。専門は哲学、医療史、比較文化。近年は、哲学対話を通して、学校や企業、地域コミュニティなどで「共に考える場」を作る活動を行い、そこから多様な人が共同で思考を作り上げていく「共創哲学」という新しいジャンルを追求している。近著に『シュミッツ現象学の根本問題----身体と感情からの思索』(京都大学学術出版会、2002年)、『考えるとはどういうことか----0歳から100歳までの哲学入門』(幻冬舎、2018年)、『書くとはどういうことか----人生を変える文章教室』(飛鳥新社、2022年)、『問うとはどういうことか----人間的に生きるための思考のレッスン』(大和書房、2023年)、『哲学対話の冒険日記----われら思う、ゆえにわれらあり』(あいり出版、2023年)などがある。

【言語】 日本語

【トークシリーズ全体の論点】

サステナブルな社会を実現するための様々な試みは、自ずと空気に係る地球的課題へのチャレンジを伴います。カーボンニュートラル達成という必須課題は無論のこと、人々を劣悪な空気環境から解放し、人々の健康やウェルビーイングを増進していくことが全人類にとって喫緊の課題になっています。 このような(実のところ)人間の生存にとってよき空気の追求は、究極的に人間に何をもたらし、あるいは何を要求するのでしょうか?私たち人間は、サステナブルな社会の空気を生み出し、維持していくためにデザインされる新たな社会システムの一部に「なっていく」ことが求められているのでしょう。それは、人間自身の心身の変容とともに、環境の改変を伴う行為、すなわち何かをデザインし、環境との応答を通じてそれらがかたちになっていくような行為を巡る新たな倫理観を要求します。 モノ、コト、サービスのデザインを通じて、いかにサステナブルな社会や新しい倫理(観)を拓くことができるのでしょうか?地球環境に圧倒的なインパクトを持つ企業活動は、いかにそれを実行することができるのでしょうか?そして、サステナブルな社会の空気をデザインすることは、私たち自身が、人間以外を含む誰かと共に、いかに変容していくことを要求するのでしょうか?

【総合司会】

野澤俊太郎(EAA)

関連URL

東アジア藝文書院(EAA):https://www.eaa.c.u-tokyo.ac.jp

ダイキン東大ラボ:https://daikin-utokyo-lab.jp/