ニュース

![]() 2024.12.16

2024.12.16

【研究成果】福島第一原発事故による帰還困難区域内の山間部における空間線量率の将来予測

2024年12月16日

東京大学大学院総合文化研究科

発表のポイント

- 帰還困難区域の山間部で10か月にわたり空間線量率の連続測定を行い、収集データから数十年先の空間線量率を予測しました。

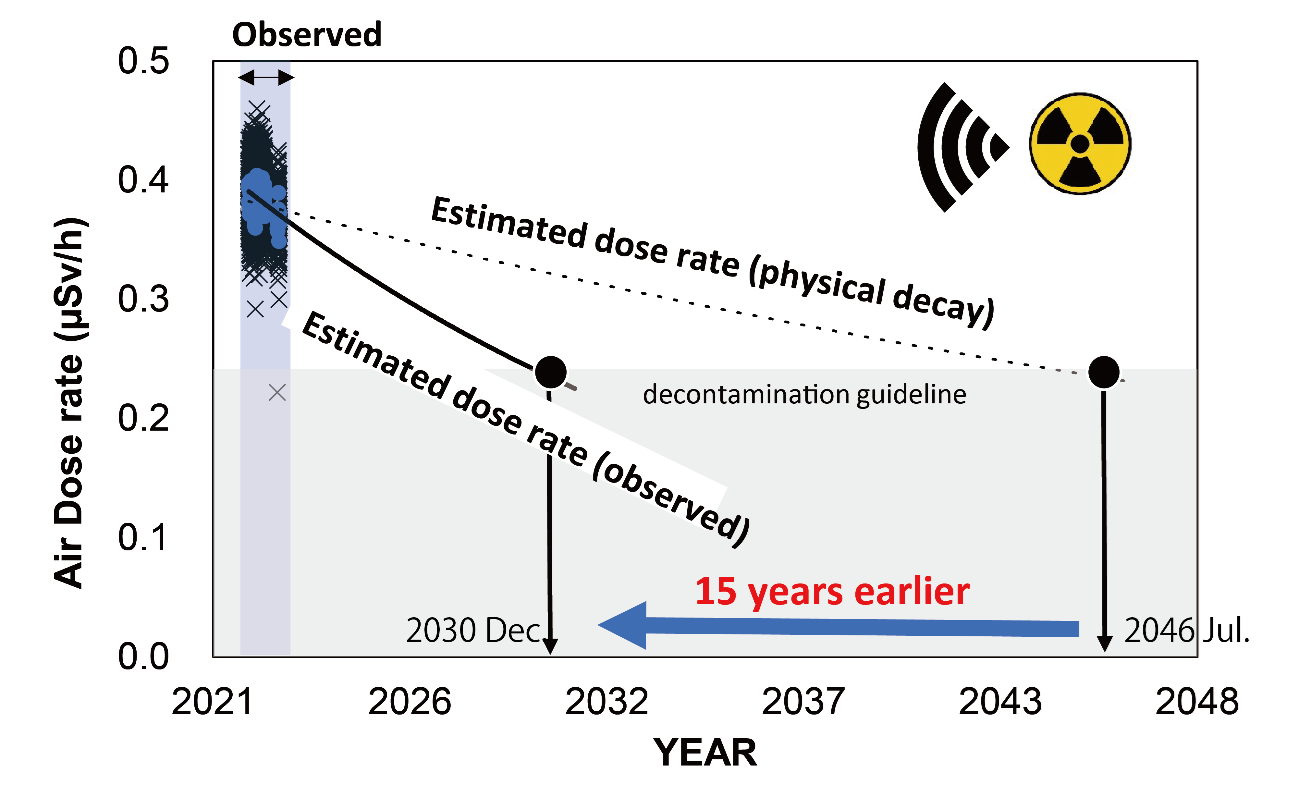

- 観測に基づく将来の空間線量率は、放射性セシウムの物理的半減期に基づく予測よりも早く低減し、観測地点においては除染基準に到達する時期が15年早いことが推定されました。

- 山間部の尾根では放射性物質が移動しやすいことが定量的に示され、このことは尾根と谷で構成される山間部における放射性物質の動態や今後の避難指示の在り方を考えるうえで重要な情報になります。

研究の背景

福島第一原子力発電所より放出された放射性物質によって、人の立ち入りが厳しく制限されている帰還困難区域(注1)は337 km2(2022年/研究開始当時)の面積があります。福島県の浜通りでは、復興の拠点とされる地域(特定復興再生拠点、特定帰還居住区域)では積極的に除染が行われ徐々に空間線量率(注2)の低減が図れているものの、山間部の多くの場所では除染が行われることがなく、いわば手つかずの状態が続いています。

帰還困難区域内の山間部では、電源確保の困難さに加えて高い空間線量率のため、空間線量率を把握するモニタリングポストを設置することが物理的に困難です。そのため、山間部の空間線量率の測定は、航空機やドローンを用いて上空から観測することが行われてきましたが、高所からの測定であり、また大がかりな測定になるため空間・時間の分解能が不鮮明であるという欠点がありました。

私たちの研究チームは、小型の太陽光パネルで発電・蓄電した電力を利用して、設置された場所の空間線量率を定期的に測定し、得られた測定値を携帯電話のネットワークを通じてクラウド上で集積する線量計システムを開発(1)し、これまでに大熊町内を測定する町民向けのバスに設置して経年的な空間線量率の把握を行ってきました(2)。今回の研究は、地権者にご同意いただいた帰還困難区域(浪江町小丸地区)の山間部に線量計を設置して、10か月にわたり空間線量率を連続測定し、その統計から将来の空間線量率の予測を行いました。

研究内容

線量計を設置した当時(2022年4月)の観測地点の空間線量率は約0.4 µSv/hでした。

線量計を設置した場所の放射性物質がその場から全く動くことがなければ、線量率が下がる原因はその場の放射性セシウム(注3)の物理的半減期のみに依存します。これに基づいて計算すると、線量計を設置した地点では、除染のための基準値(0.23 μSv/h)を下回る年は、2046年7月と推定されます。(この計算には137Cs、134Csに加えて、天然核種も考慮に入れています)。しかし、実際に空間線量率を連続して観測したところ、空間線量率は物理的半減期よりもより早く低減していくことが分かりました。10か月観測した間に低減した量が将来も続くと仮定して予測すると、0.23 µSv/hを下回る年月は物理的半減期だけで計算した2046年から約15年早い、2030年12月となります(図1)。

今後の展望

観測地点は山間部の尾根です。観測地点では他の場所から新たに放射性物質が飛散し、蓄積することよりも、その場から雨や風で「洗い流される」効果が強いことが推定されます。その結果、放射性物質はより深い地面の下か、あるいは谷側に移動していくものと推定されます。山の尾根では「洗われる」ことで線量は低下し、一方で谷側は「上から集まってくる」ことは定性的には述べられてきたことではありますが、今回の研究論文では尾根における将来の予測値を具体的に示すことができました。今回の観測は浪江町内の帰還困難区域で行いましたが、他の山間部でも同様の現象が生じることが強く推定されます。観測範囲を広げることでより細かい地域の特性を見出すことが可能になると考えられます。

〇関連文献

(1) Y. Ishigaki, Y. Matsumoto, K. Shozugawa, M. Hori, K. Shimazaki, K. Tanaka, Needs assessment and prototype of a low-cost radiation monitoring system for citizens in Fukushima, The proceeding of the 2022 International Electrical Engineering Congress (IEECON2022),1-4, (2022).

(2) R. L. Omega, Y. Ishigaki, S. Permana, Y. Matsumoto, K. Yamamoto, K. Shozugawa, M. Hori, Low-Cost Sensor Deployment on a Public Minibus in Fukushima Prefecture, Sensors, 2024 Feb 21;24(5):1375.

発表者・研究者等情報

小豆川勝見(東京大学 大学院総合文化研究科 助教)

堀まゆみ(東京大学 大学院総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構 特任助教)

Thomas E. Johnson(コロラド州立大学)

石垣陽(電気通信大学)

松本佳宜(慶應義塾大学)

論文情報

雑誌名:Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry

題名:Projections of future ambient dose rates in a mountainous area in the Fukushima evacuation zone, Japan

著者名:K. Shozugawa, M. Hori, T. E Johnson, Y. Ishigaki, Y. Matsumoto

DOI:10.1007/s10967-024-09908-6

URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s10967-024-09908-6

研究助成

本研究は下記の支援によって実施されました。

日本学術振興会 基盤研究(B) 23K24983, 基盤研究(C) 19K12306

住友財団 環境研究助成 No.213288

用語説明

(注1)帰還困難区域

福島第一原発事故によって年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある地域。住民であっても立ち入りには厳しい制限があります。研究開始時点(2022年4月)で福島県浜通りに337 km2設定されています(2024年12月時点で約309 km2)。

(注2)空間線量率

対象とした空間における単位時間あたりの放射線量のこと。一般的には1時間当たりのマイクロシーベルト(µSv/h)で表現されることが多い。

(注3)放射性セシウム

ウラン235の核分裂によって生じる放射性物質の一つ。セシウム137 (半減期30.2年)のほか、セシウム134 (半減期2.06年)が空間線量率を押し上げる主要な核種となっている。