ニュース

![]() 2025.02.20

2025.02.20

【研究成果】わずかな構造変化が引き起こす相互貫入かご状自己集合体の異なる反応性

2025年2月20日

東京大学

発表のポイント

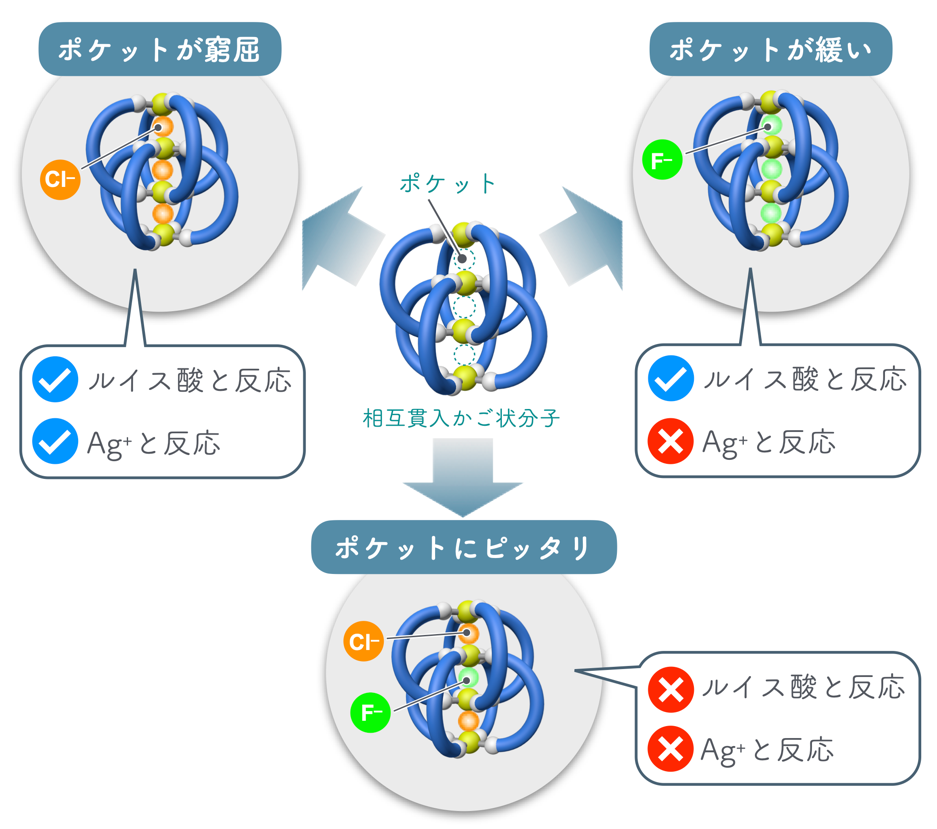

- 2つのかご状の分子が互いに貫入し、その隙間(ポケット)に3つのハロゲン化物イオンを取り込んだ分子(相互貫入かご状錯体)の反応性が、導入するハロゲン化物イオンによって劇的に変化することを発見しました。

- 相互貫入かご状錯体と導入する陰イオンとの適合性を評価する指標を定義し、これを基に反応性の違いを解釈できることが分かりました。

- 自然界においても、構造が似た酵素が異なる機能を示すことがあり、このようにわずかな構造変化で反応性や機能を調節する分子機構の解明や、それに基づく材料開発への利用が期待されます。

概要

東京大学大学院総合文化研究科の平岡秀一教授らによる研究グループは、8つの「くの字」形の有機分子とそれらを繋ぐ4つのPd2+および3つのハロゲン化物イオン(X-: F-やCl-)との分子自己集合により、3つのポケットにX-が取り込まれた相互貫入かご状錯体(Interpenetrated Cage以下IC)を形成し、ポケット内のX-を変えると反応性が劇的に変化することを発見しました。ポケットとX-の大きさの適合性を評価する指標を定義し、反応性の関係を調べたところ、ポケットとX-が適合すると、酸や塩基、Ag+イオンに対して安定である一方、ポケットサイズよりも小さいX-や大きいX-を取り込んだICは反応性を示し、さらにそれぞれ別の生成物を与えました。本研究によって、分子構造の違いが1Å未満ととても小さくても反応性が劇的に変化することが明らかとなり、構造類似の酵素が異なる反応性や機能を発現する機構の解明や、わずかな構造変化で多様な機能を発現する物質の創成に繋がると期待されます。

発表内容

<研究の背景>

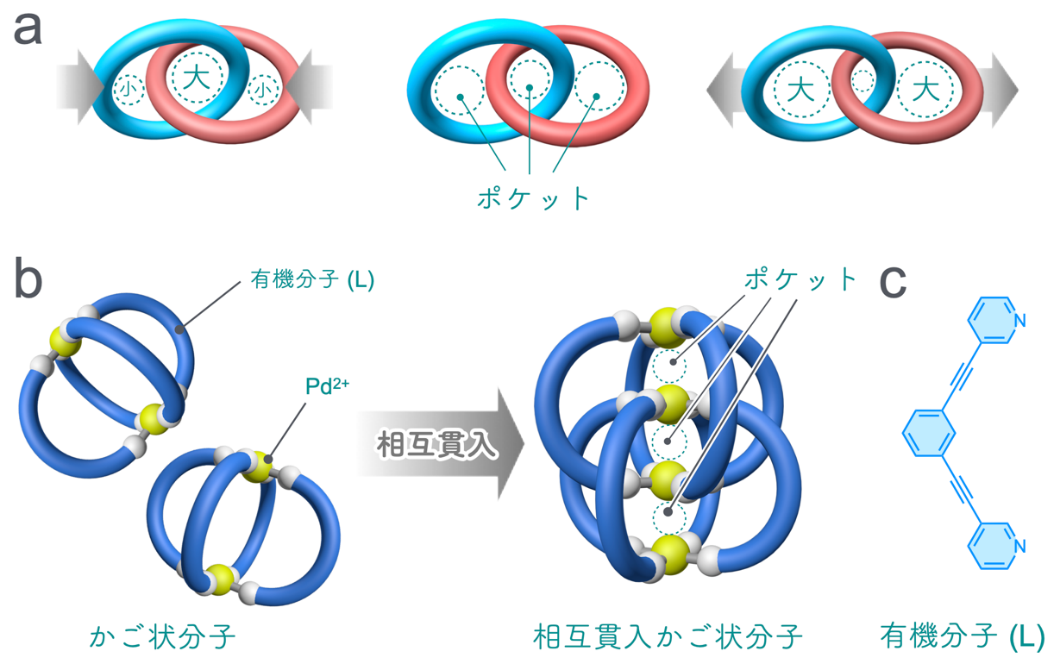

2つの環状分子が互いに貫入した分子はカテナンと呼ばれ(図1a)、環状分子の間に3つの隙間(ポケット)が形成され、これらの大きさは環状分子間の相対位置によって協同的に変化します。そのため、ポケットに分子を取り込むと、分子の大きさに応答してポケットサイズを変化させる適応性や、3つのポケットのサイズが互いに相関することに由来する機能の発現が期待されます。カテナン構造を発展させ、2つのかご状分子が相互貫入したICを自己集合により形成できることが知られています。かご状分子は「くの字」形の有機分子(L)4つを2つのPd2+が繋いだ構造です(図1b)。かご状分子は正電荷(4+)をもつため、それだけで相互貫入構造を作るとクーロン反発が発生するため、ポケットに適切な陰イオン(X-)を取り込むことで安定化できます。これまで、13種類のLからICが報告されていますが、ポケットのサイズとX-の適合性を数値化し、これによってICの反応性がどのように変化するかは明らかにされていませんでした。

<研究の内容>

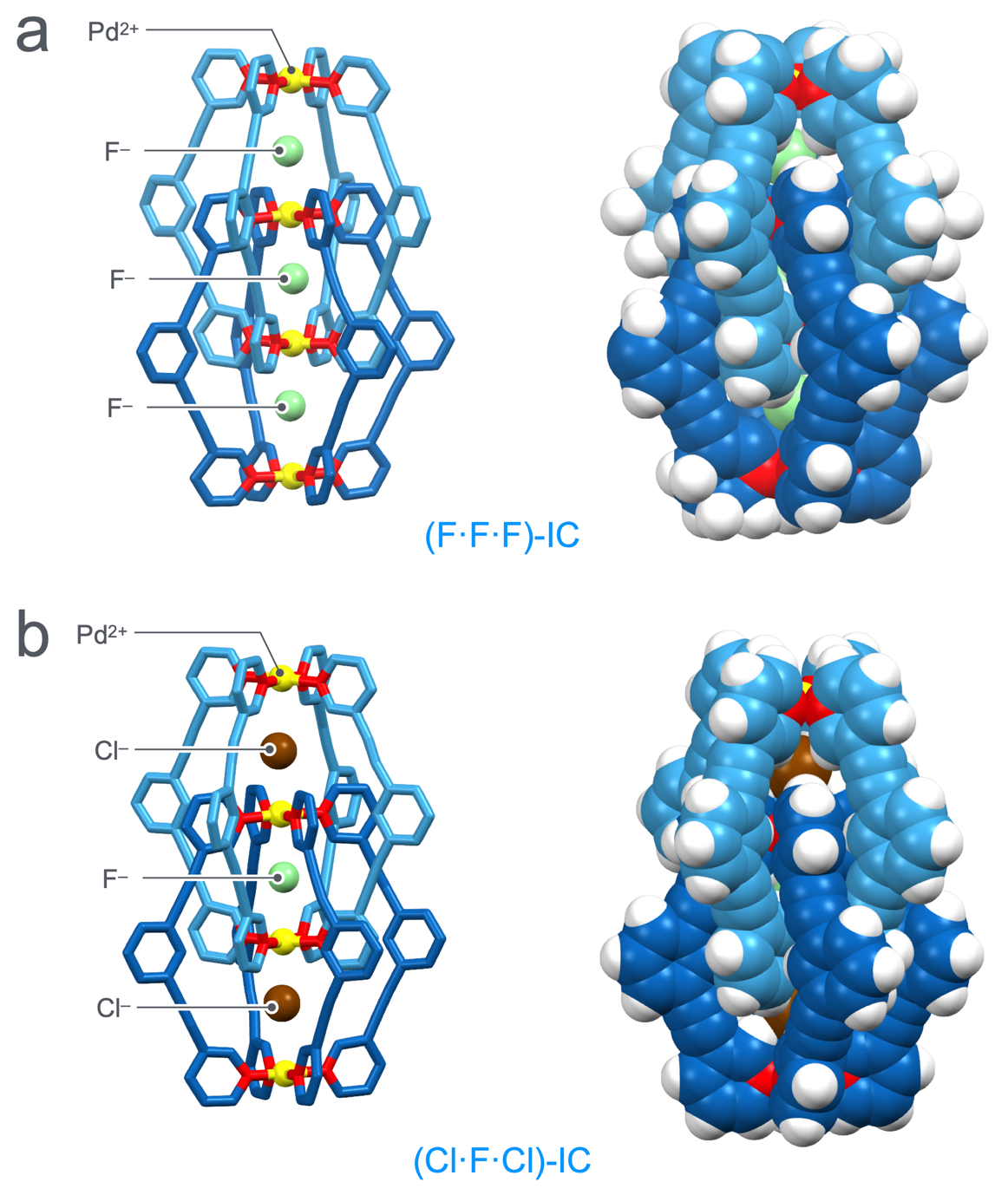

本研究では、「くの字」状の分子として図1cに示す有機分子(L)をデザインし、X-として様々なハロゲン化物イオン(F-, Cl-, Br-)を試した結果、F-とCl-がポケットに入った3種類のIC(①全てF-である(F·F·F)-IC、②全てがCl-である(Cl·Cl·Cl)-IC、および③外側にCl-、中央にF-が入った(Cl·F·Cl)-IC)が安定に生成することが分かりました。この内、(F·F·F)-ICと(Cl·F·Cl)-ICは単結晶X線構造解析によって構造同定を行うことにも成功しました(図2)。

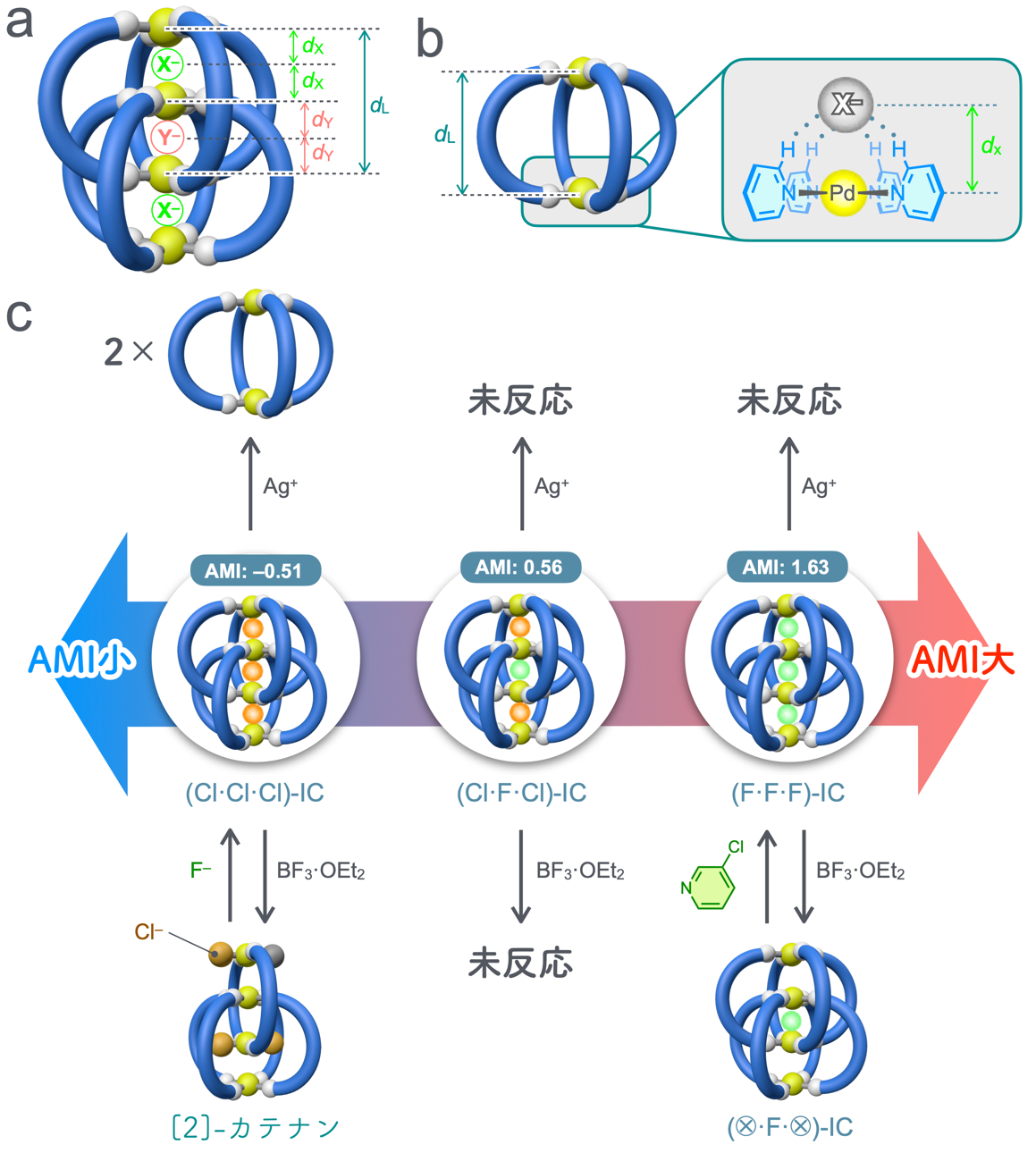

X-としてF-とCl-を使うとICを生成する理由は、ポケットの大きさとX-の大きさから合理的に説明されました。ポケットの大きさとX-の適合性を評価する指標として、Anion Matching Index(AMI)を定義しました。外側のポケットにX-、内側のポケットにY-が取り込まれたICを考えます(図3a)。ICのPd2+に対して陰イオンが最適な位置に存在する場合におけるPd2+と陰イオン(X-, Y-)の中心間距離をそれぞれdXとdYとし、IC中のかご状分子(Pd2L4)のPd⋯Pd間距離をdLとすると、ICのポケットの大きさと陰イオンの大きさがぴったりの場合、dL - 2dX - 2dY = 0となります。そこで、AMI(AMI(X, Y) 単位はÅ)を式(1)で定義し、AMIが0からどれだけ離れるかを調べ、ポケットと陰イオンの適合性を評価しました。

AMI(X, Y) = dL - 2dX - 2dY (1)

実際には、dLは結晶構造もしくは分子力場計算(注1)で求めたかご状分子(Pd2L4)のPd⋯Pd間距離を、dXとdYはICのPd2+イオン周りの部分構造である[PdPy4]2+(Py: ピリジン)にX-もしくはY-が近接した際の最適距離(Pd2+⋯X- (or Y-) 間距離)とし、これらはDFT計算(注2)により求めました。

前述のとおり、AMIが0に近いとポケットがX-の大きさにフィットしていることを示しています。一方、AMIが0より大きいとX-がポケットより小さく、AMIが0より小さいと、X-がポケットより大きく窮屈であるとわかります。これまでに報告されている全てのICについてAMIを計算したところ、1.1から3.7の間に分布していることが分かりました。今回合成したICのAMIを調べると、(F·F·F)-ICは1.63、(Cl·F·Cl)-ICは0.56、(Cl·Cl·Cl)-ICは-0.51で、0に近いICや負のAMIをもつICが得られ、これまで報告されていたICと大きく異なることから、反応性の違いを調べました。F-やCl-を含む溶液にAg+を加えると不溶の塩(AgFやAgCl)として析出し、溶液から除去されます。また、F-やCl-にルイス酸(注3)を加えると、酸塩基反応を起こします。したがって、ICにAg+やルイス酸を加えると、ポケットに取り込まれているF-やCl-がICから取り除かれると期待されます。

AMIが正で0に近い(Cl·F·Cl)-ICにAg+やルイス酸であるBF3·OEt2を加えても全く反応しないことが分かりました(図3c)。これは、(Cl·F·Cl)-ICのポケットに陰イオンが強く結合しており、ポケットとX-の適合性が極めて高いことを示しています。一方、AMIが1.63である(F·F·F)-ICは、Ag+に対しては(Cl·F·Cl)-ICと同様に反応性を示しませんでしたが、BF3·OEt2を加えると、外側のポケットに結合したF-が選択的に取り除かれたIC((⨂·F·⨂)-IC)を生成しました(⨂はポケットが空であることを示す)(図3c)。(F·F·F)-ICの結晶構造を見ると(図2a)、内側のポケットに取り込まれたF-はLに取り囲まれており、外側のF-に比べると外部からの分子の接触が強く抑制されており、外側のF-が選択的に除去されたと考えられます。また、(⨂·F·⨂)-ICへ弱いルイス塩基である3-クロロピリジン(Py*)を加えると(F·F·F)-ICが再生し、外側のポケットへのF-の出し入れの反応はルイス酸・塩基によって可逆であることが分かりました(図3c)。

つづいて、負のAMI(-0.51)をもつ(Cl·Cl·Cl)-ICにAg+を加えると、ICの相互貫入構造が壊れ、2分子のかご状分子へ変換することが分かりました(図3c)。これは、(Cl·Cl·Cl)-ICのCl-がAg+とAgClを形成することで除去され、ポケットが空になりIC内のPd2+イオン間のクーロン反発によって、かご状分子へ解離したと考えられます。ここで、(F·F·F)-ICからは外側のポケットが空の(⨂·F·⨂)-ICが生成し、(Cl·Cl·Cl)-ICからは解離反応が起こったことを踏まえると、中央のポケットに取り込まれる陰イオンも反応性に大きく寄与すると考えられます。

(Cl·Cl·Cl)-ICにBF3·OEt2を加えると、ICから2分子のLが取り除かれ、Cl-がPd2+イオンに結合した[2]-カテナン構造が生成することが分かりました(図3c)。これは、ICの外側に位置するPd-N結合がルイス酸によって弱められ、近接するCl-がPd-Cl結合を形成したことを示しています。また、このカテナンにルイス塩基としてF-を加えBF3のルイス酸性を潰すと、(Cl·Cl·Cl)-ICが再生し、(Cl·Cl·Cl)-ICと[2]-カテナン構造がルイス酸・塩基によって可逆に相互変換することも分かりました。

このように、同一のLとPd2+イオンから形成される3種類のICの分子構造は、ほとんど同じであるにもかかわらず、ポケットと陰イオンの適合性の違いによって、それぞれ特異な反応性を示すことが明らかになりました。中でもポケットにCl-が窮屈に取り込まれた(Cl·Cl·Cl)-ICとBF3·OEt2との反応は稀で、全く反応性を示さなかった(Cl·F·Cl)-ICと比べ構造の違いは1Å未満です。これを踏まえると、構造が類似であっても、わずかな原子位置の違いにより分子の特性を調節できることを示しています。

<今後の展望>

本研究により、生命分子に比べ単純なICのような分子であっても、基本骨格が同じ分子から、わずかな構造変化により全く異なる反応性が発現することが明らかになりました。類似の構造から全く異なった反応性を示す現象は、タンパク質においても見られます。例えば、ヘムタンパク質はヘムという補欠分子がタンパク質に結合した酵素群ですが、酸素の運搬を担うヘモグロビン、電子移動に関与するシトクローム、過酸化水素を分解するカタラーゼなどその機能は多様です。これらの事実は、ある鍵となる分子の構造をわずかに変化させることで、いろいろな機能をもつ分子を効率的に創り出せることを示しています。今後、多様な性質を生み出す鍵分子の条件とは何か、またこのような鍵分子におけるÅレベルの構造変化によって狙った機能を発現するための設計指針を見出すことで、生命分子の機能発現のさらなる理解や生命分子に匹敵する機能性の人工分子の開発に繋がります。

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系

平岡 秀一 教授

阿部 司 助教

張 雨桐 研究当時: 修士課程

竹内 啓介 修士課程

論文情報

雑誌名:Chem

題名:Transformable quadruply interpenetrated cage with multiple states of different reactivities

著者名:Tsukasa Abe, Yutong Zhang, Keisuke Takeuchi, and Shuichi Hiraoka*

DOI:10.1016/j.chempr.2025.102453

URL:https://doi.org/10.1016/j.chempr.2025.102453

研究助成

本研究は、科研費「速度論支配下で働く配位自己集合の原理の解明(課題番号:21K18974)」、「速度論支配による多成分自己集合性錯体の創成(課題番号:23H01970)」、旭硝子財団の支援により実施されました。

用語説明

(注1)分子力場計算

分子力学法を用いた計算。分子のエネルギーを原子間に働くポテンシャルエネルギーの総和によって計算する手法のこと。

(注2)DFT計算

密度汎関数理論(Density Functional Theory)を用いた計算。分子のエネルギーや物性値を原子の電子密度を基に計算する手法のこと。

(注3)ルイス酸

電子対を受け取る分子・イオンの総称。電子対を供与できる分子・イオンであるルイス塩基と反応する。