ニュース

![]() 2025.03.12

2025.03.12

【研究成果】ゲノム再編成によるゲノム合成技術で酸に強いトルラ酵母を取得──従来の変異原処理法よりも効率的で遺伝子同定も容易──

2025年3月12日

東京大学

発表のポイント

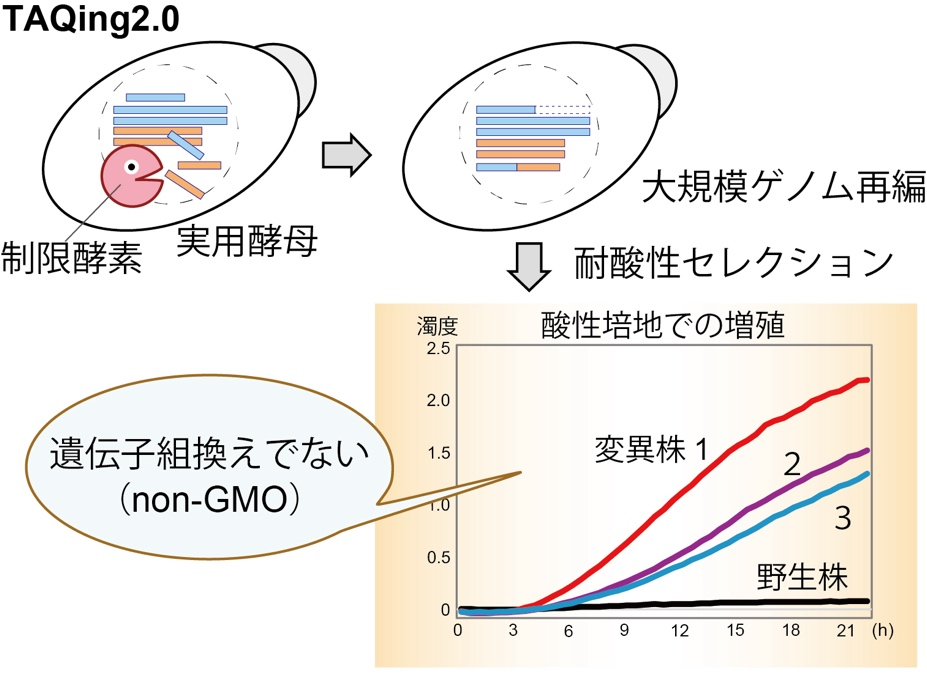

- DNA切断酵素を細胞に直接導入してゲノムを再編成するTAQing2.0技術と従来の変異原処理法で、pH1.8という強い酸性条件下で生育可能なトルラ酵母を取得しました。

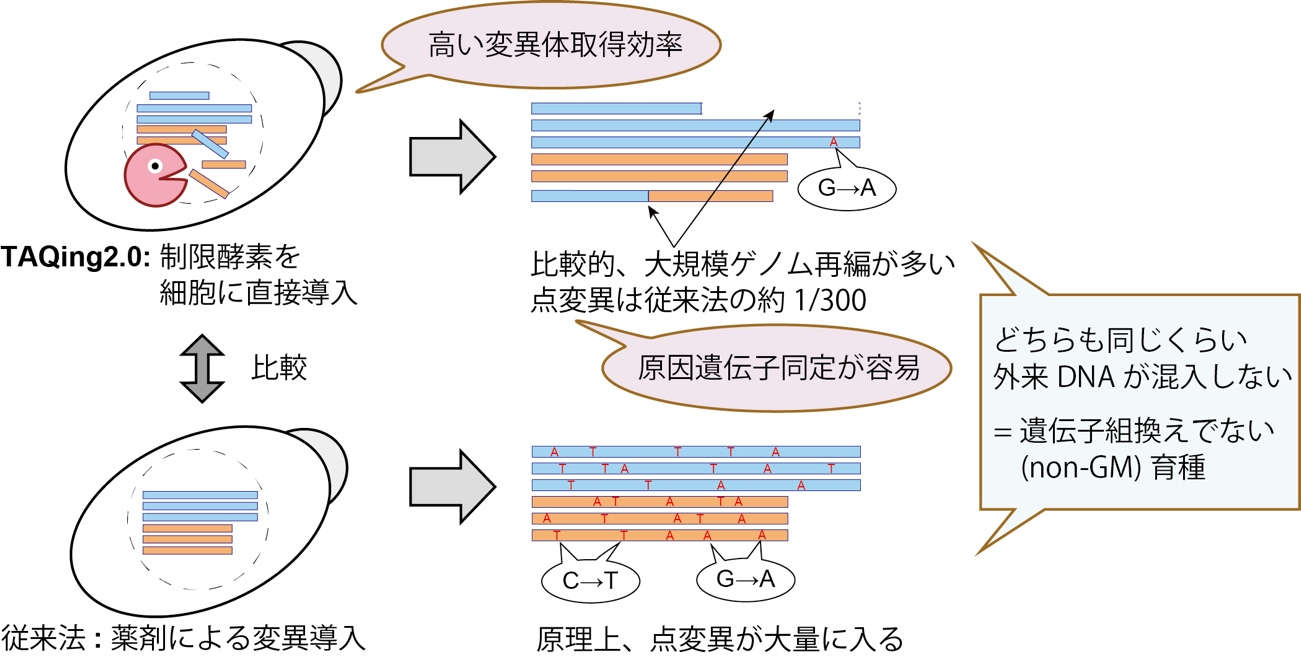

- TAQing2.0は従来法に比べて目的の変異を得る効率が20倍近く高いこと、また点突然変異の発生率が従来法の1/300と少ないため、得られた新形質の原因となる遺伝子が容易に同定できることがわかりました。また、TAQing2.0で得られた変異株には、従来法と同等に外来遺伝子に由来する配列は認められず、自然変異と同等であることが確認されました。

- トルラ酵母は家畜用飼料や食品の製造に用いられますが、今回得られた変異株を用いて酸性条件で処理することにより、他の微生物を排除して培養することが容易になり、大量培養のコスト削減が可能になります。

概要

東京大学大学院総合文化研究科の小田助教らによる研究グループは、三菱商事ライフサイエンス(株)と共同で、外来遺伝子を持ち込まない新しいゲノム(注1)改良法を用いて、レモン果汁(pH2.3)よりも酸性のpH1.8で生育可能なトルラ酵母(注2)の取得に成功しました。

トルラ酵母は、交配ができず品種改良が困難でした。これまでに、DNA切断酵素を細胞核内に送致してゲノムDNAを切断し、ゲノム再編成を引き起こすTAQing2.0技術(注3)を開発していました。今回TAQing2.0と従来の変異誘発法の双方で、酸性下で増殖できるトルラ酵母を育種しました。その結果、外部遺伝子の混入なしに、強い酸性条件下で増殖可能なトルラ酵母を作出することに成功しました。また、両技術を比較したところ、TAQing2.0では従来法に比べ変異株の取得効率が20倍高いこと、点変異の発生率が1/300と低いこと、有用形質をもたらす遺伝子の同定が容易であることがわかり、TAQing2.0が微生物の育種に適していることが示されました(図1)。

発表内容

発表者らのグループでは、これまでにDNA切断酵素を細胞核内に送致してゲノムDNAを切断し、ゲノム再編成を引き起こすTAQing2.0技術を開発していました(Yasukawa et al., Commun. Biol., 2022)。この方法では外来遺伝物質を導入せずに、大規模なゲノム改良が可能になります。ただ、産業上有用な形質の獲得事例の取得や、この方法と従来の変異処理法の比較の検討、得られた変異株での外来DNAの混入の検証などは実施されていませんでした。

そこで、今回TAQing2.0と従来の変異誘発法の双方を用いて、酸性下で増殖できるトルラ酵母を育種しました。その結果、両者の方法でそれぞれレモン果汁より酸性のpH1.8という強い酸性条件下で増殖可能なトルラ酵母を作出することに成功しました。この条件ではほとんどの微生物の増殖が不可能であるため、この変異株を用いれば大量培養の際に他の微生物の混入増殖を抑制することが可能で、コスト面や安全性の面でメリットがあります。

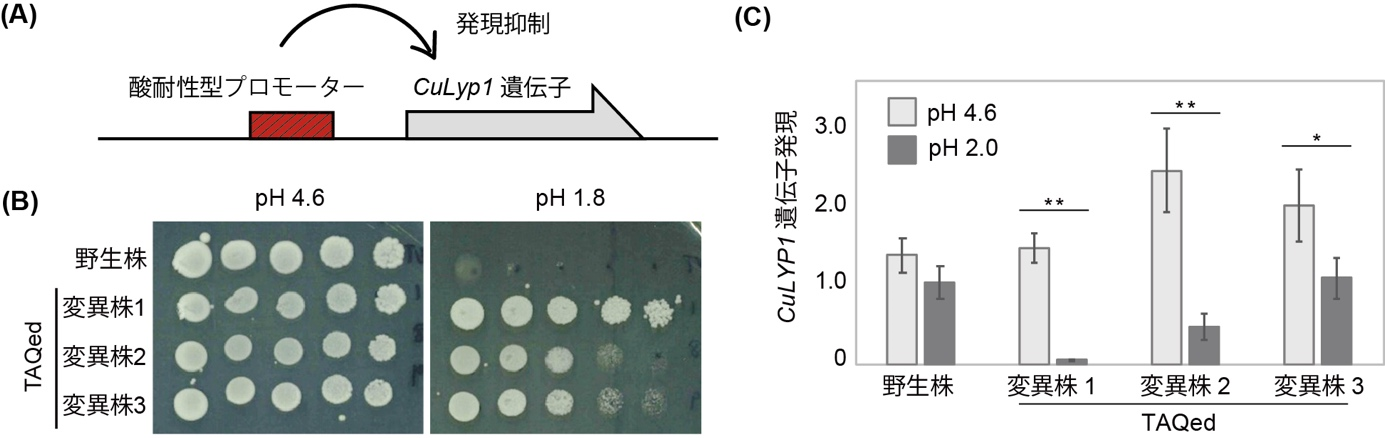

また、両技術を比較したところ、TAQing2.0では従来法に比べ酸耐性変異株の取得効率が20倍高いこと、点変異の発生率が1/300と低いことがわかりました。このため、酸耐性を付与する遺伝的変異の同定が容易であり、アミノ酸の一種であるリシンを細胞に透過する酵素であるCuLYP1のプロモーターの変異により少なくとも一部の酸耐性が付与されていることが判明しました(図2)。

今回の結果から、TAQing2.0は多様度という点では従来法に劣るものの、有用形質を獲得する効率や原因遺伝子の同定が容易であるという長所があることがわかりました。また、外来遺伝情報の混入は従来の変異処理法と同様に認められず、自然発生変異株と実質的に同等であることが示されました。この方法を用いることで、食品などに利用される微生物の改良が促進されることが期待されます。

〇関連情報:

「プレスリリース①外部から遺伝物質を持ち込まずにゲノムを改良する新技術「TAQing2.0」を開発」(2022/2/17)

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0109_00035.html

発表者・研究者等情報

東京大学大学院総合文化研究科

小田 有沙 助教

太田 邦史 教授

兼:東京大学生物普遍性連携研究機構 教授

東京大学微生物科学イノベーション連携研究機構 教授

論文情報

雑誌名:Genes to Cells

題名:Advantages of mutant generation by genome rearrangements of non-conventional yeast via direct nuclease transfection

著者名:Arisa H. Oda*, Taishi Yasukawa, Miki Tamura, Ayumu Sano, Naohisa Masuo, and Kunihiro Ohta

DOI:10.1111/gtc.70010

URL:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gtc.70010

研究助成

本研究は、JST CREST研究費(課題番号:JPMJCR18S3)、AMED新興・再興感染症研究基盤創生事業研究費(課題番号:JP20wm0325003)、科学研究費補助金(課題番号:24K02068, 24H01393, 23K04984, 19K16070)の支援により実施されました。

用語説明

(注1)ゲノム

ある特定の生物種を記述する最小単位のDNA情報。細胞一つ一つにゲノムの情報をもつDNA(ゲノムDNA)が格納されています。

(注2)トルラ酵母

トルラ酵母(Candida utilis: Cu, Cyberlindnera jadinii)は、第一次世界大戦中にタンパク質栄養源の確保のためにドイツで利用されるようになり、現在では食飼料用酵母や栄養補助食品として利用されています。また、その安全性は米国FDA(Food and Drug Administration:食品医薬品局)がGRAS(Generally Recognized As Safe)認定しており、世界各国で数多くの食品に利用されています。

(注3)TAQing2.0技術

短いDNA配列を認識して切断する制限酵素を直接細胞内に導入してゲノムDNAを部分的に切断し、外来DNAを持ち込まずにゲノム改良を行う技術。細胞内への酵素の導入は膜透過性ペプチドや微量注入などの方法を用います。