ニュース

![]() 2025.04.11

2025.04.11

【研究成果】共生菌が「悪者」になるメカニズム ──植物内生菌が潜在的に有する病原性発現機構の解明──

2025年4月11日

東京大学

科学技術振興機構(JST)

発表のポイント

- 植物内生菌の共生性から病原性までの多様な生活様式が菌の一遺伝子によって制御されることを明らかにしました。

- 植物内生菌が生活様式を変化させる際の菌側・植物側で起こる応答について調査し、病原性を示す際には殺生菌に対するものと類似した応答を植物が示すことを明らかにしました。

- 有用微生物を農業現場で利活用する際、そうした菌類が潜在的に示しうる病原性の発現メカニズムの解明およびその抑制技術の開発をする上で基礎的な知見となります。

概要

東京大学大学院総合文化研究科の晝間敬准教授および氏松蓮博士後期課程学生、同大学大学院新領域創成科学研究科の青木誠志郎客員共同研究員、東京科学大学理学院化学系の南篤志教授らによる研究グループは、植物の根に内生する糸状菌が潜在的に有する病原性の発現メカニズムを明らかにしました。

植物体内に生息する植物内生菌(注1)は宿主に対して共生性から病原性まで様々な生活様式を示すことが知られていますが、その生活様式の「ゆらぎ」を制御するメカニズムについてはほとんどわかっていません。今回、本研究グループは、モデル植物シロイヌナズナに内生して多くの場合共生的にふるまう真菌Colletotrichum tofieldiae(Ct、注2)の遺伝子「CtBOT6」の発現レベルを操作することで、Ctがシロイヌナズナに対して共生から強い病原性を持つに至るまでの幅広い生活様式を連続的に示すことを発見しました。菌側の遺伝学的解析から、CtBOT6が転写制御因子として二次代謝物生合成遺伝子クラスター「ABA-BOT」(注3、4)を正に制御することを示しました。また、ABA-BOT由来代謝物の蓄積がゲノムワイドな遺伝子発現調節に関わることで病原性が発現する可能性を示しました。さらには、菌感染中の植物側の遺伝子発現解析から、菌の病原性の強さに依存して植物の応答が変化しており、こうした応答が最終的な生活様式に寄与していることが示唆されました。本研究で得られた知見は植物-微生物相互作用における共生性・病原性の連続的な制御機構の理解につながり、またこれらは将来的に農業現場で共生菌を効果的に利活用する上で基礎的な知見となります。

発表内容

植物は自然界において多様な微生物と相互作用し、これらの微生物は植物の生長を促進する共生菌や、植物生長を阻害し、場合によっては枯死させるような病原菌などと分類されます。これらの菌の感染戦略やそれに対する植物の応答は、病原菌からの農作物保護のため、また共生菌の農業現場での利活用を目指して、これまでに精力的に研究されてきました。しかし、植物と共存する菌はこうした振る舞いのはっきりしたものだけではありません。中でも多様な種から構成される内生菌と総称される菌類は、少なくともある一定期間は植物に病気を起こさず植物体内に生息するため、一見何もしていないように見えます。しかし条件次第では植物生長を助け、またある条件では反対に病原菌としてふるまう場合があることが明らかになりつつあります。こうした内生菌の生活様式の「ゆらぎ」を支えるメカニズムはこれまでほとんど知られていませんでした。本研究チームは、植物内生菌Colletotrichum tofieldiae(Ct)とその宿主でモデル植物のシロイヌナズナ(Arabidopsis thaliana)をモデル相互作用系として利用し、植物内生菌の生活様式成立機構を研究しています。これまでの先行研究ではCtが菌株間で共有している二次代謝物生合成遺伝子クラスターABA-BOTの発現がCtの病原性に必要であることが明らかとなっていましたが、本クラスターの制御機構は解明されていませんでした。この度、本研究チームはCtBOT6遺伝子がABA-BOTクラスターを正に制御し、CtBOT6一遺伝子がCtの植物内生菌が共生性から病原性へと異なる生活様式を決定することを突き止めました。

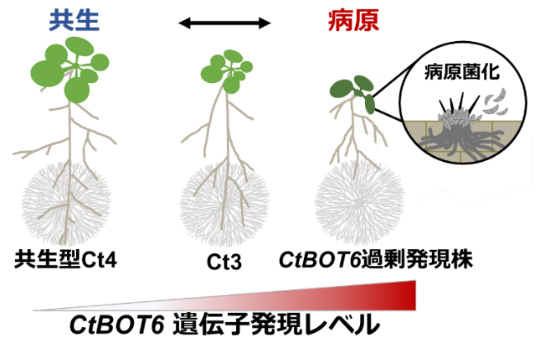

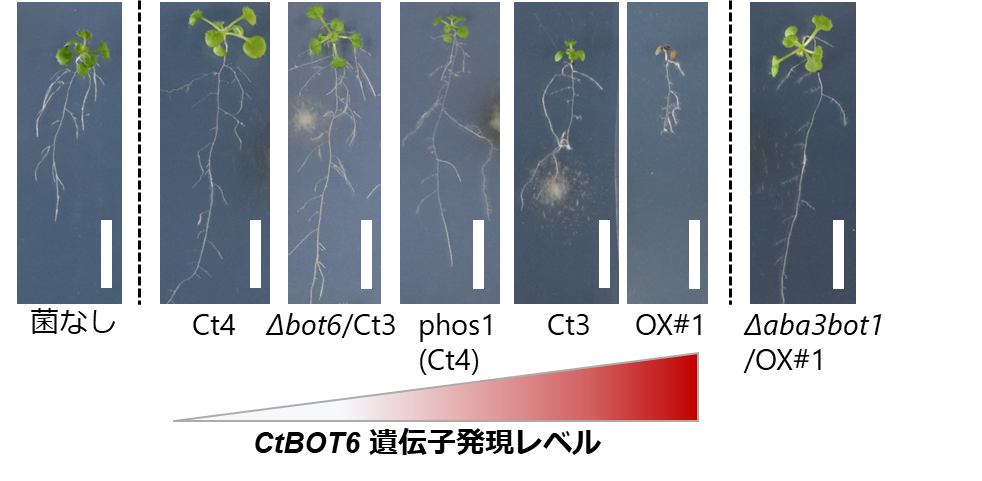

本研究チームは、CtBOT6を病原型Ct3株で破壊すると病原性が失われ、共生型Ct4株のように植物生長を促進することを発見しました。さらに、通常ABA-BOTを発現しない共生型Ct4でCtBOT6を発現するとABA-BOT由来代謝物の産生が増大し、シロイヌナズナに対して強い病原性を発現しました。これらのことから、CtBOT6がABA-BOTを正に制御することが示されました。さらに共生型Ct4株においてCtBOT6を恒常発現させた状態で、さらにABA-BOT遺伝子を破壊すると、病原性が喪失し、共生性を示したことから、ABA-BOT由来代謝物がCtの病原性発現に重要であることが示唆されました(図1)。

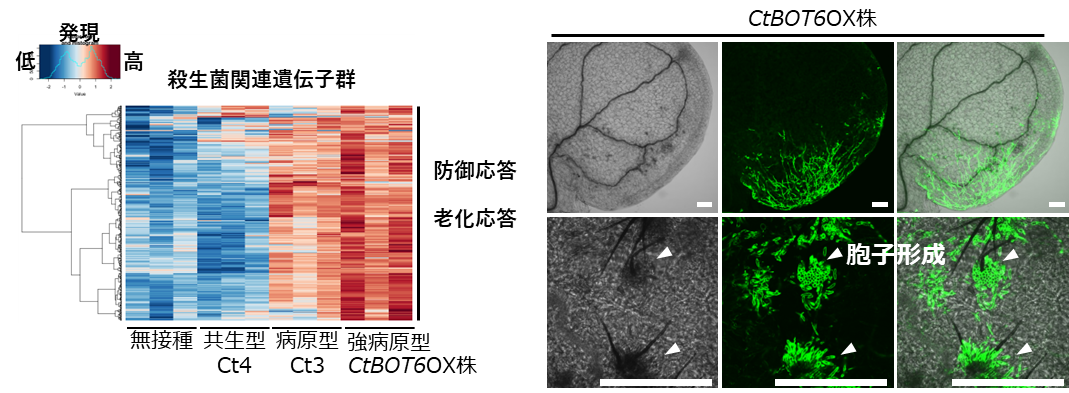

また、植物側の応答を解析したところ、強病原型のCtBOT6恒常発現株に感染したシロイヌナズナでは、種々の防御応答関連遺伝子群に加え、植物の老化に関連する遺伝子群が発現上昇(注5)していました。これらは、植物細胞を殺して栄養を得るタイプの病原菌(殺生菌)への植物の応答パターンに類似していました。このことから、CtBOT6はCtの殺生菌としての性格を強めることがわかりました。その結果、Ctは、通常なら感染できない植物の葉にまで感染し、無性胞子を形成するなど、殺生菌であるColletotrichum属の殺生ステージに典型的な特徴を示すようになりました(図2)。

本研究で得られた知見は、内生菌の生活様式決定機構を理解する上で重要な知見であると共に、有用微生物を農業現場で利活用する際、そうした菌類が潜在的に持ちうる病原性の発現メカニズムの解明およびその抑制技術の開発をする上で基礎的な知見となります。

右:強病原型Ctがシロイヌナズナの葉上で胞子形成する様子。Ctは本来ならシロイヌナズナ根に適応しており葉にはほとんど感染しない。しかし強病原型Ctは根と葉に感染できる。スケールバー:100µm。

〇関連情報:

「プレスリリース 紙一重で菌は植物の敵にも味方にもなる ――糸状菌の共生と寄生、対照的な戦略を分かつ分子機構の発見――」(2023/09/06)

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0109_00091.html

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院総合文化研究科 広域科学専攻

晝間 敬 准教授

氏松 蓮 博士後期課程

中村 雅未 学術専門職員

羽場 裕美 学術専門職員

大学院新領域創成科学研究科

青木 誠志郎 客員共同研究員

瀧野 純矢 助教

東京科学大学 理学院化学系南 篤志 教授

論文情報

雑誌名:Current Biology

題名:A fungal transcription factor converts a beneficial root endophyte into an anthracnose leaf pathogen

著者名:Ren Ujimatsu, Junya Takino, Seishiro Aoki, Masami Nakamura, Hiromi Haba, Atsushi Minami & Kei Hiruma*.

DOI:10.1016/j.cub.2025.03.026

URL:https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)00311-2

研究助成

本研究は、科研費「基盤研究(B)(課題番号:JP23K26903)」、「挑戦的萌芽(課題番号:24K21864)」、「学術変革領域研究(A)(課題番号:24H01741)」、科学技術振興機構(JST)「創発的研究支援事業(課題番号:JPMJFR200A)」、同 「戦略的創造研究推進事業 ALCA-Next(先端的カーボンニュートラル技術開発)(課題番号:JPMJAN23D4)」、同 「次世代研究者挑戦的研究プログラム(課題番号:JPMJSP2108)」、上原財団、eLifeのBen Barres Spotlight Award の支援により実施されました。

用語説明

(注1)植物内生菌:

その生活環の少なくとも一部において、病気を引き起こすことなく植物の内部に生息する菌の総称。

(注2)Colletotrichum tofieldiae(Ct):

スペイン中央高原に生息するシロイヌナズナから単離された植物内生糸状菌。2016年に、晝間敬准教授らによる研究グループによりCtがシロイヌナズナの根に無病徴感染(潜伏感染状態のこと)し、リン栄養欠乏環境下において菌糸を介してリンを宿主植物へと供給することで植物生長を促進することが報告されている(Hiruma et al., Cell 2016)。その後、シロイヌナズナに対して病原性を示す菌株が報告され、共生型株との比較解析に用いられている(Hiruma et al., Nat. Commun., 2023)。

(注3)二次代謝物生合成遺伝子クラスター:

糸状菌(真菌)の二次代謝物の合成に関わる遺伝子群。糸状菌ゲノムには多くの場合、ひとつの二次代謝物の産生に関わる複数の遺伝子がクラスター化して存在していることが知られている。

(注4)ABA-BOT:

2023年に晝間敬准教授らの研究グループにより同定されたCtの二次代謝物生合成遺伝子クラスター(Hiruma et al., Nat. Commun., 2023)。Ctでは、灰色かび病菌(Botrytis cinerea)のアブシシン酸(ABA)やボトリジアール(botrydial)の生合成酵素群と相同なアミノ酸配列を持つ遺伝子群がクラスター化している。病原型Ctでは宿主植物感染時に本クラスターの遺伝子発現が活性化しているが、共生型Ctでは通常発現誘導されていない。

(注5)発現上昇:

発現は、遺伝子の転写量と転写産物の分解量を差し引いた値を意味しており、特定の処理でその発現量が他方よりも(この場合はCtBOT6を発現していないCt4野生型株処理と比較してCtBOT6恒常発現株処理で)高い値を示す場合、発現上昇と表現する。