ニュース

![]() 2025.05.07

2025.05.07

【研究成果】腸脳相関による食べ物の好みの調節 ──糖嗜好性の調節に腸から脳へのシグナル伝達経路が関与する可能性──

2025年5月7日

東京大学

発表のポイント

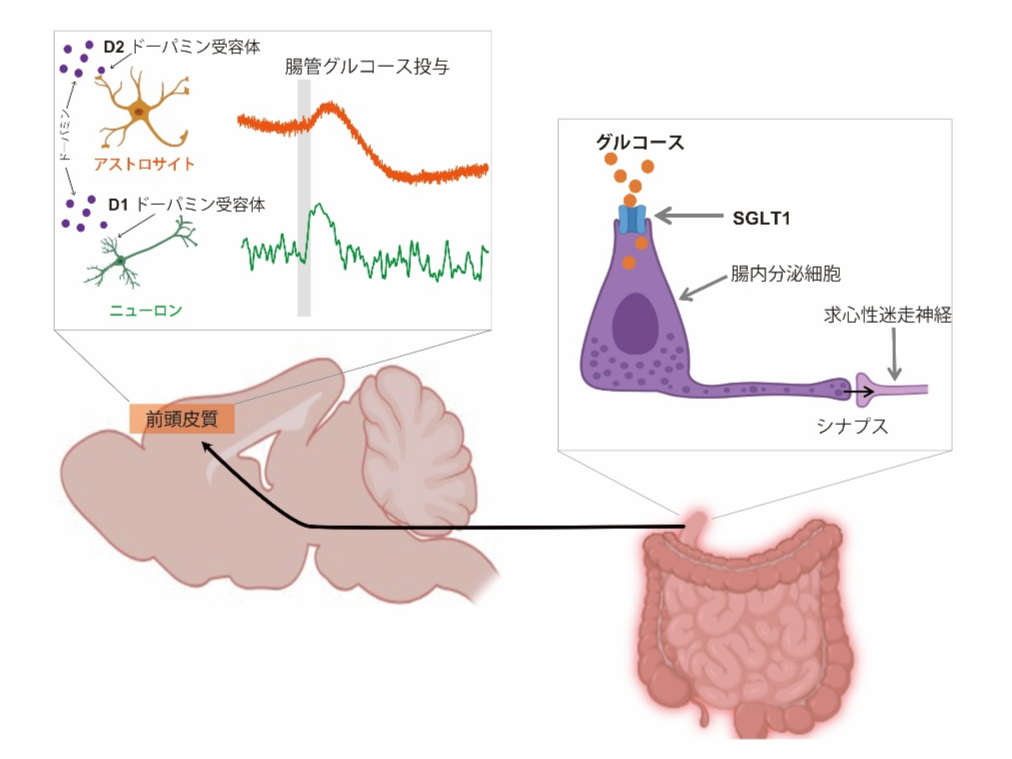

- 腸管での糖の取り込みが求心性迷走神経を活性化し、脳の前頭皮質を活性化することで糖の含まれる食べ物を好んで摂る(糖嗜好性)行動を促す可能性を見出しました。

- 前頭皮質の活性化は、神経細胞(ニューロン)とグリア細胞の1つであるアストロサイトのドーパミン受容体を介して生じていました。

- 慢性的な心理的ストレス状態では、糖嗜好性が低下します。今回、このようなストレス状態においては、腸管における糖の取り込み後の求心性迷走神経から前頭皮質へのシグナル伝達経路に異常が生じた結果、前頭皮質の活性化が見られませんでした。これらのことから、心理的ストレス下における糖嗜好性変化のメカニズムの解明への貢献が期待されます。

概要

東京大学大学院総合文化研究科の原田一貴助教(当時)、坪井貴司教授とお茶の水女子大学理学部生物学科の山田芹華さん(当時)、同大学基幹研究院自然科学系の毛内拡助教、東京都医学総合研究所の夏堀晃世主席研究員らの研究チームは、マウスにおける糖嗜好性の調節機構の一端を明らかにしました。本研究では、マウスにおいて糖摂取後数秒以内に求心性迷走神経が活性化し、その情報が前頭皮質の神経細胞(ニューロン)およびアストロサイトを活性化することを見出しました。そして、このシグナル伝達過程にドーパミンが重要な役割を担っていることを見出しました。さらに、心理的ストレスを負荷したマウスでは、前頭皮質の活性化が認められなかったことから、この「腸→求心性迷走神経→脳」のシグナル伝達経路がストレス依存性の糖嗜好性の変化に寄与している可能性が示唆されます。本研究成果は、腸脳相関を介した糖嗜好性の調節機構だけでなく、食の嗜好性が形成されるしくみの解明にも貢献することが期待されます。

発表内容

近年、食物摂取後に求心性迷走神経(注1)を介して腸管から脳へと伝達される速いシグナルの重要性が注目されています。食物中に含まれるグルコース(ショ糖を構成する糖)は、複数の輸送体を介して腸管に取り込まれます。輸送体の中でも、ナトリウム・グルコース共輸送体(SGLT1)による腸管への取り込みが注目されています。腸管に存在する腸内分泌細胞の一部は、求心性迷走神経と直接シナプス結合しており、グルコースの取り込み後、素早く求心性迷走神経を活性化します。この「腸内分泌細胞→求心性迷走神経→脳」へのシグナル伝達経路が、マウスにおける糖に対する好み(糖嗜好性)の形成に関与する可能性が示唆されてきました。しかし、どのような機構によって糖嗜好性が形成されるかはこれまでの研究では明らかになっていませんでした。

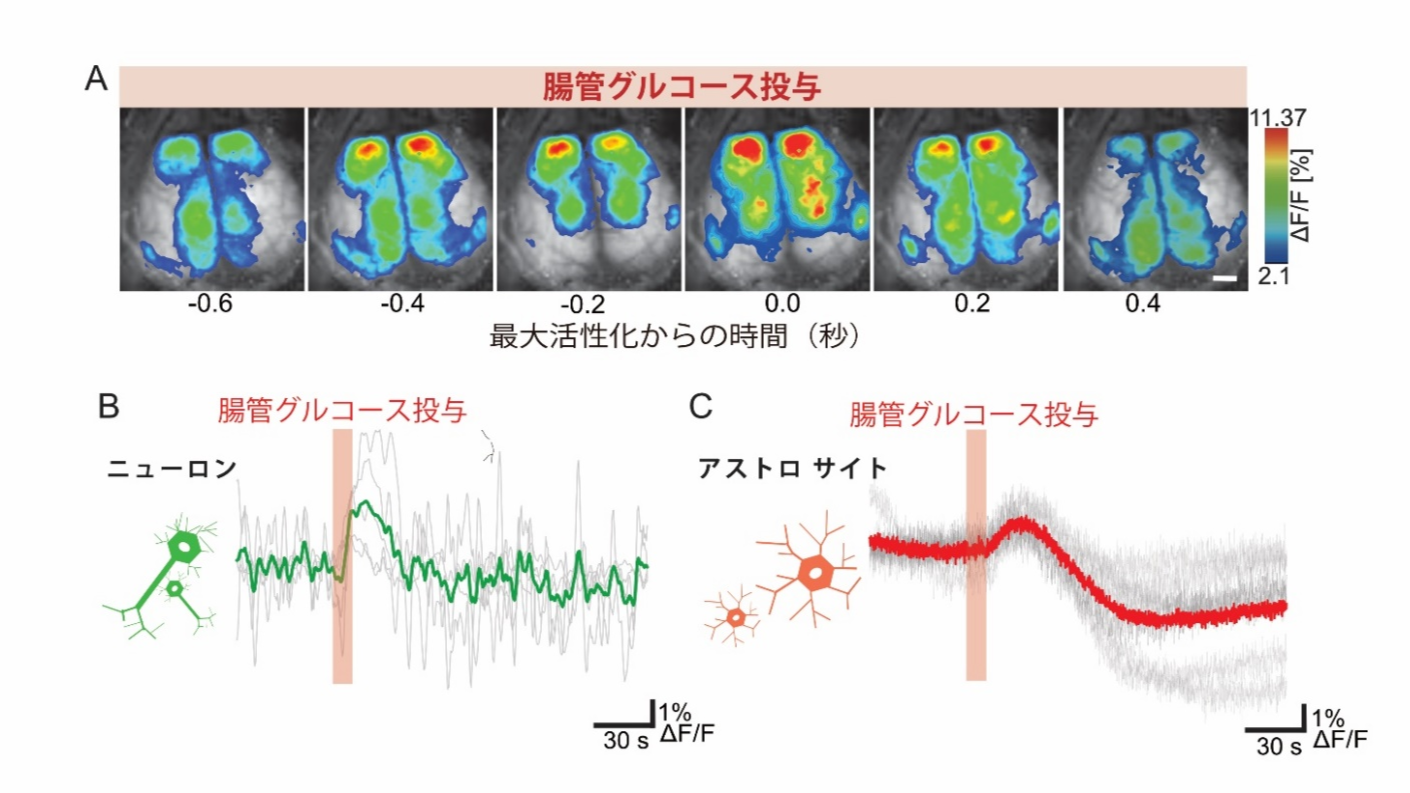

今回、研究チームは、マウスの腸管に直接グルコースを投与した時の脳の皮質全体の応答を観察しました。具体的には、ニューロンとアストロサイト(注2)が活動することで変化する細胞内Ca2+動態を観察できるGLT1-G-CaMP7マウス(注3)を用いて、経頭蓋Ca2+イメージング(注4)を行いました。腸管にグルコース、人工甘味料、水を直接投与した際の皮質の応答を観察したところ、グルコース投与時にのみ、投与後3から8秒の間に前頭皮質に顕著な活性化が起きることを見出しました(図1A)。この応答には、ニューロンとアストロサイト双方の活動が関与していることがファイバーフォトメトリー(注5)によって確認されました(図1B、C)。なおこの応答は、SGLT1阻害薬やドーパミン受容体阻害薬、さらには求心性迷走神経を切断することによって消失しました。

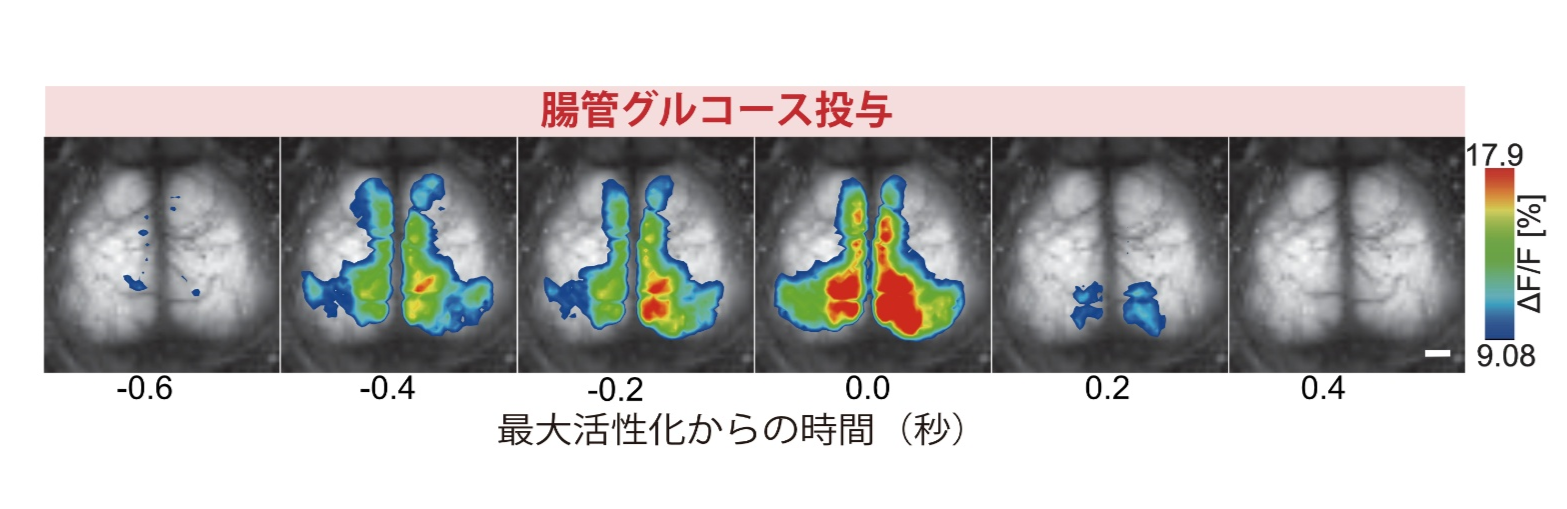

一般に、心理的ストレス負荷状態(慢性的なマイルドな拘束状態)では、糖嗜好性が低下します。そこで、マウスに心理的ストレスを与え、腸管にグルコースおよび水を投与した際の大脳皮質の活動を経頭蓋Ca2+イメージングによって観察しました。その結果、腸管にグルコースを投与した際に起こる前頭皮質の活性化は、心理的ストレスの負荷によって消失しました(図2)。

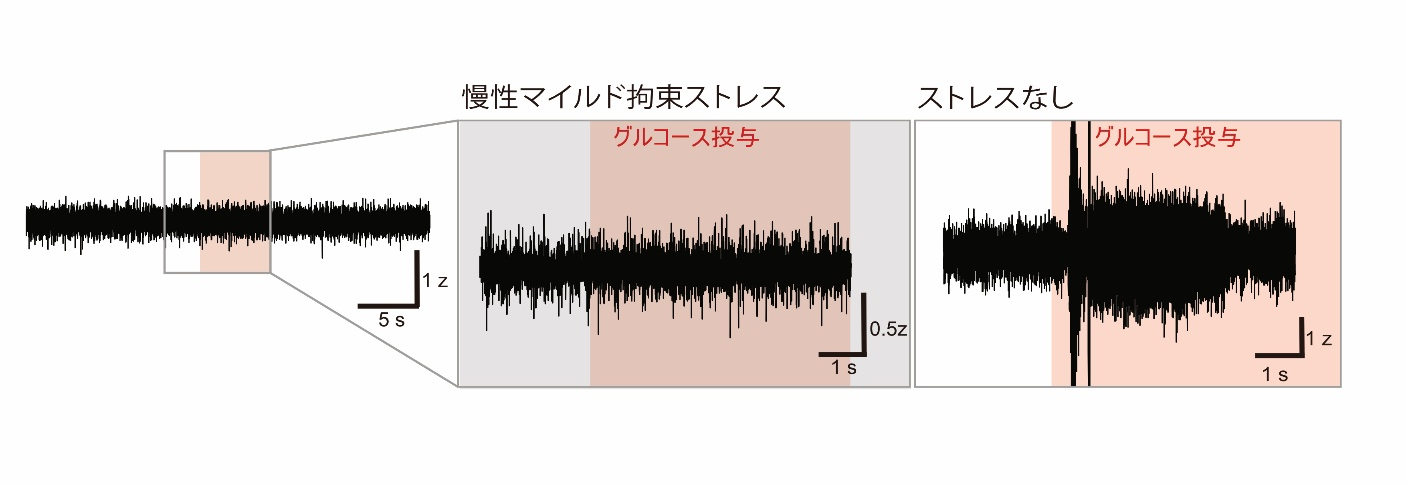

次に、この活性化の消失が、腸管から脳へのシグナル伝達過程の異常が原因である可能性を検討するために、腸管にグルコースを投与した際の求心性迷走神経の電気的な活動を計測しました。その結果、心理的ストレスを負荷したマウスでは、求心性迷走神経の活性化が顕著に減弱していました。この結果は、心理的ストレス負荷状態では、腸から求心性迷走神経を介した脳へのシグナル伝達過程に異常が生じ、糖嗜好性が低下する可能性を示唆します(図3)。

さらに本研究では、求心性迷走神経から脳内のドーパミン系を介して、前頭皮質のニューロンとアストロサイトの両方が活性化することを見出しました。しかし、脳内でどのような経路を介して前頭皮質へ情報が伝達されるについては不明です。今後は、この点について明らかにすることで嗜好性の形成メカニズムを解明できるのではないかと考えられます。

近年、腸脳相関の不調は、嗜好性のみならず代謝疾患や精神疾患などの発症に関連することが示唆されています。本研究の成果は、腸脳相関に着目したさまざまな疾患の治療戦略に貢献することが期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院総合文化研究科

坪井 貴司 教授

原田 一貴 研究当時:助教

理学部生物学科

山田 芹華 研究当時:学部学生

基幹研究院自然科学系

毛内 拡 助教

睡眠プロジェクト

夏堀 晃世 主席研究員

論文情報

雑誌名:iScience

題名:Immediate glucose signaling transmitted via the vagus nerve in gut-brain neural communication.

著者名:Serika Yamada, Akiyo Natsubori, Kazuki Harada, Takashi Tsuboi, Hiromu Monai*

DOI:10.1016/j.isci.2025.112439

URL:https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(25)00700-X

研究助成

本研究は、科研費「若手研究(課題番号:18K14859および20K15895)」、科学技術振興機構(JST)「創発的研究支援事業(課題番号:JPMJFR204G)」、光科学技術研究振興財団研究助成、花王健康科学研究会研究助成、新化学技術推進協会、テルモ生命科学振興財団の支援により実施されました。

用語説明

(注1)求心性迷走神経

脳と末梢臓器とをつなぐ神経には、脳から末梢臓器の方向へ情報を伝える遠心性と、末梢臓器から脳の方向へ情報を伝える求心性の2種類ある。求心性迷走神経は、腸を含むさまざまな内臓の状態を脳へ伝達している。

(注2)アストロサイト

脳に存在する非神経細胞のグリア細胞の一種。ニューロン同様にさまざまな受容体を発現しており、受容体に伝達物質が結合することによって、ニューロンの活動状態を調節したり、脳の代謝を調節したりするなど幅広い生理機能をもつ細胞群。

(注3)GLT1-G-CaMP7マウス

アストロサイトおよびニューロンに発現するグルタミン酸トランスポーター1(GLT1)遺伝子の下流に蛍光タンパク質型Ca2+センサーであるG-CaMP7を発現する遺伝子改変マウス(Monai et al., Nat Comm 2016)。

(注4)経頭蓋Ca2+イメージング

頭蓋骨の上から、大脳皮質のCa2+動態を蛍光顕微鏡により広視野で観察する手法。

(注5)ファイバーフォトメトリー

蛍光タンパク質型Ca2+センサーを発現し、かつ光ファイバーが埋め込まれている脳の領域において、光ファイバーを介して励起光を照射することで、その領域におけるCa2+動態を測定する手法。