ニュース

![]() 2025.05.22

2025.05.22

【研究成果】多変数最適化に基づく配向異性をもつ自己集合体の選択・増幅

2025年5月22日

東京大学

発表のポイント

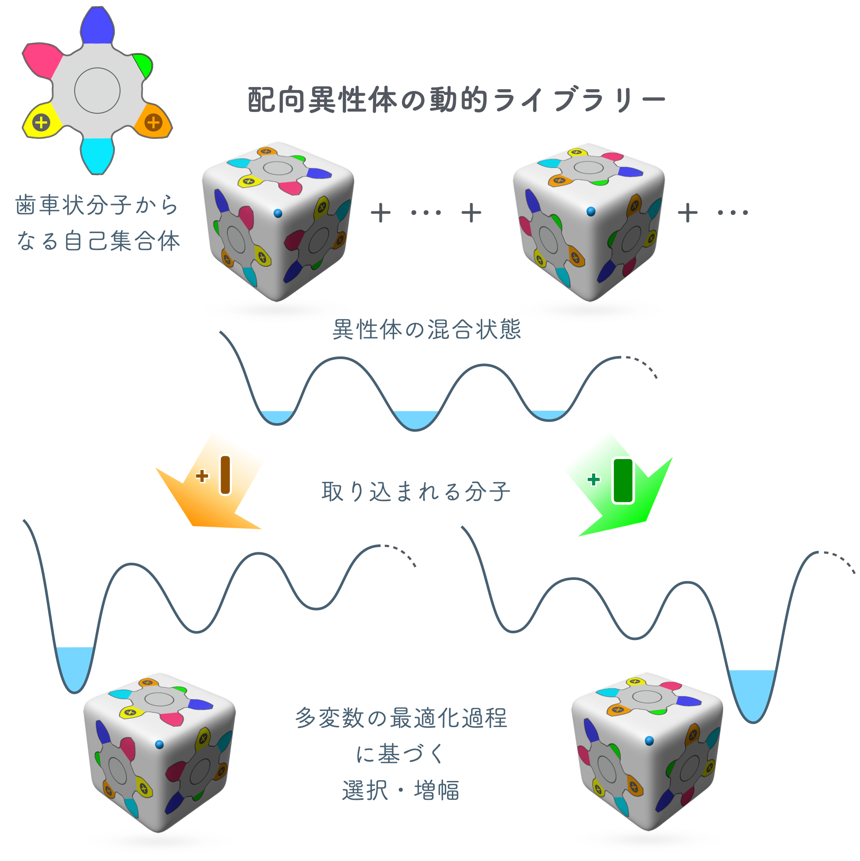

- 歯車の形をした分子が水中で集合化し箱形の構造を形成することで、歯車状分子の配向の違いによる16種類の異性体が混合した状態を作り、そこへ箱形集合体の内部に取り込まれる分子を加えると、分子によって2種類の異性体をそれぞれ選択・増幅することを発見しました。

- 取り込まれる分子の形と体積および官能基によって、選択・増幅される箱形集合体が変化することが明らかになりました。

- 選択・増幅過程は、(1) 箱形集合体内の歯車状分子の配向、(2) 取り込まれる分子の数および(3) それらの配向といった多変数の最適化によって実現し、自然界における複雑な選択・増幅過程においても、多変数最適化の重要性が示唆されます。

概要

東京大学大学院総合文化研究科の平岡秀一教授らによる研究グループは、歯車の形をした分子を水に溶かすことで、6分子からなる箱形構造体の配向異性体の平衡混合系(動的ライブラリー)を発生させ、そこへ箱形構造体に取り込まれる分子を加えると、加える分子によって動的ライブラリーから2種類の異性体をそれぞれ選択・増幅できることを発見しました。箱形集合体へ複数の分子が取り込まれることから、この選択・増幅は、(1) 箱形集合体内の歯車状分子の配向、(2) 取り込まれる分子の数、(3) 取り込まれる分子同士の配向といった多変数の最適化過程が鍵であることが明らかになりました。さらに、分子の形状のみならず官能基によっても選択・増幅の傾向が変化することもわかりました。動的ライブラリーにおける選択・増幅の多くは、取り込まれる分子が集合体を誘起するという一方向で起こります。一方、本研究によって、集合体と取り込まれる分子クラスターの双方向の最適化によって、より複雑な系のコントールを実現できることが明らかとなり、同様の最適化過程が自然界における分子選択においても働き、これを基盤として複雑な分子システムが創り上げられていると考えられます。

発表内容

<研究の背景>

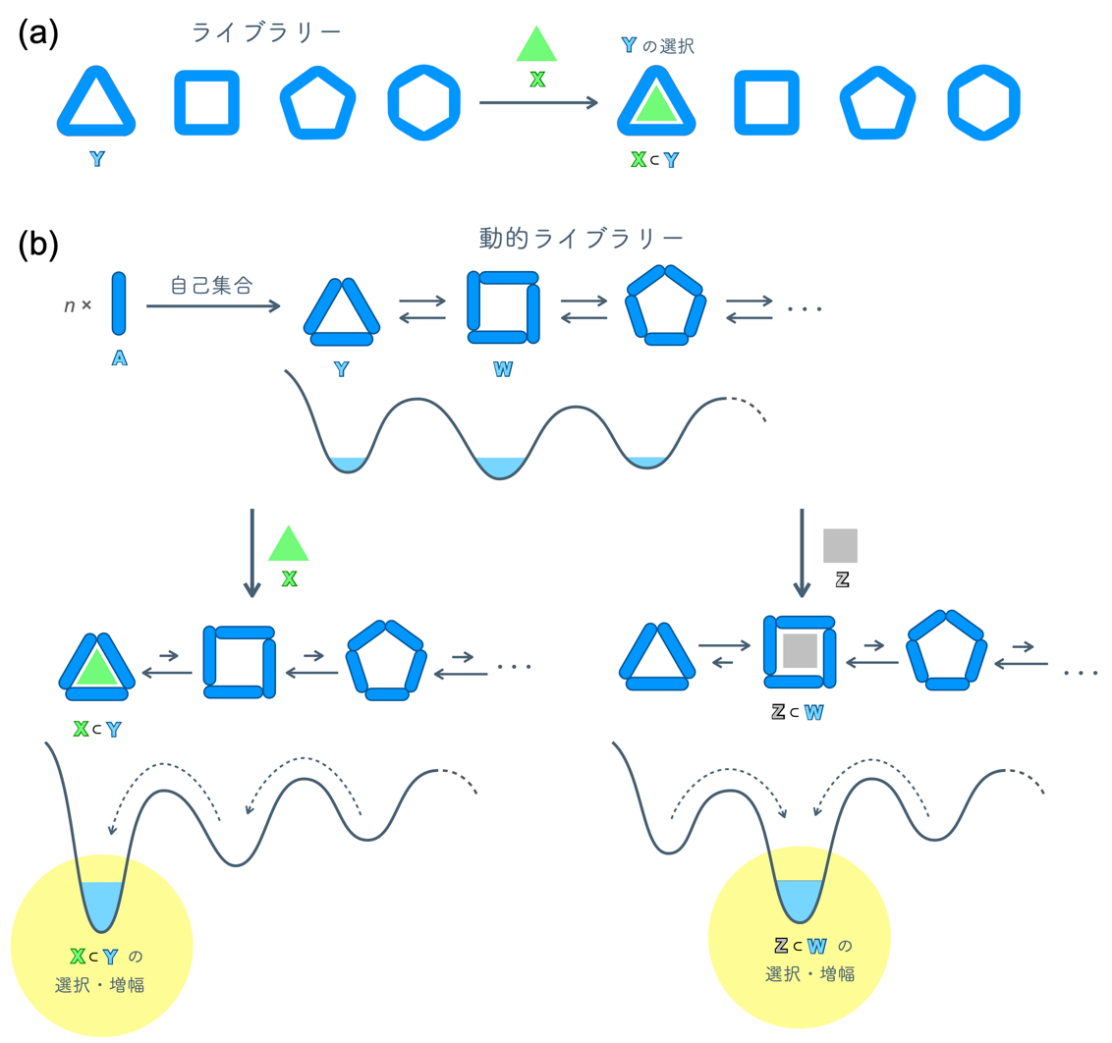

特異な機能をもつ分子が自然界でいかにして選択されるかは、分子の進化過程に対する深い理解や物資開発の効率化に寄与すると考えられます。目的とする機能をもつ物質を探索する方法として、候補となる分子群(ライブラリー)を発生させ、その中から最適なものを探し出す方法があります。例えば、ある分子(X)と強く結合する分子(Y)を探す場合、Yの候補となる分子を多数作り出し、Xとの結合を調べ最適な分子を見つける方法が考えられます(図1a)。進化の過程では、変異という形でライブラリーが発生します。ここで、Yの候補をいかに効率的に沢山作り出し、また見出したYを効率よく得るかという問題があります。そこで、ある分子(A)が集合して得られる集合体としてYを得ることを考えます(図1b)。このとき、構成要素の数の異なる集合体のライブラリーが自発的に発生します。また、A同士の集合・解離が可逆な場合、ライブラリー内の集合体は互いに平衡にあるため、Xと強く結合し安定化する集合体(Y)が存在すると、他の集合体も構造変化し、ライブラリー内の他の集合体を全てXと強く結合するYに増幅できる利点があります(図1b)。このような選択と増幅の過程をもつライブラリーを動的ライブラリーと呼びます。動的ライブラリーのもう一つの利点は、Xの代わりにZを加えると、Zに最適な集合体Wを選択・増幅できることです。そのため、動的ライブラリーが外部の情報(XやZ)に応答し、増幅する分子(YやW)を変えることができ、適応性を示します。

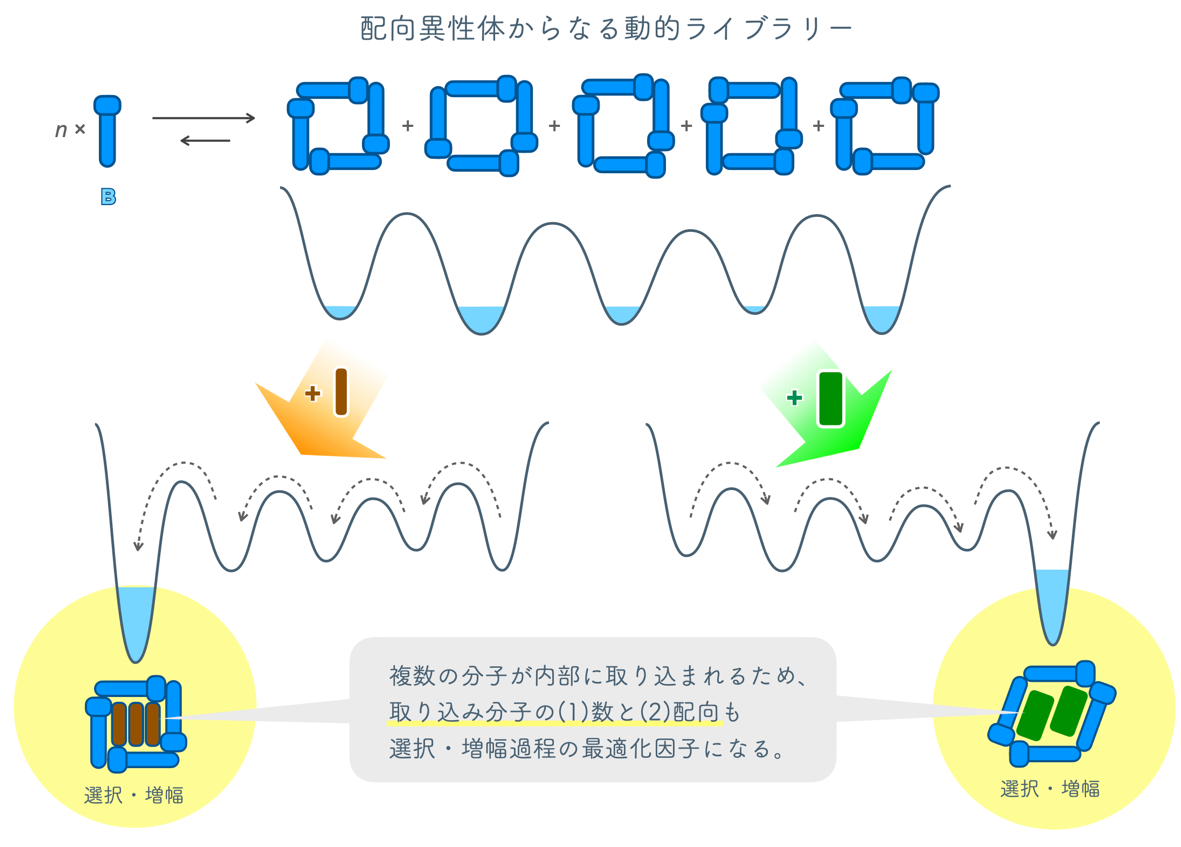

続いて、もう少し複雑な動的ライブラリーを考えます(図2)。構成する分子Aの対称性を低下させると(図2のB)、構成要素の数が等しい集合体の中にも異性体が生成します。このような配向異性に基づくライブラリーでは、構成要素の数の異なるライブラリーに比べ集合体の構造が類似しており、より緻密にXに結合する集合体を開発できる利点がありますが、ライブラリー内の集合体が似ているため、これらの中から、単一集合体を選択することに対する難易度が格段に高くなります。これまでに、このような配向異性の集合体から単一成分を選択・増幅する例は発見されていましたが、2種類以上の集合体をそれぞれ選択・増幅することはできませんでした。

<研究の内容>

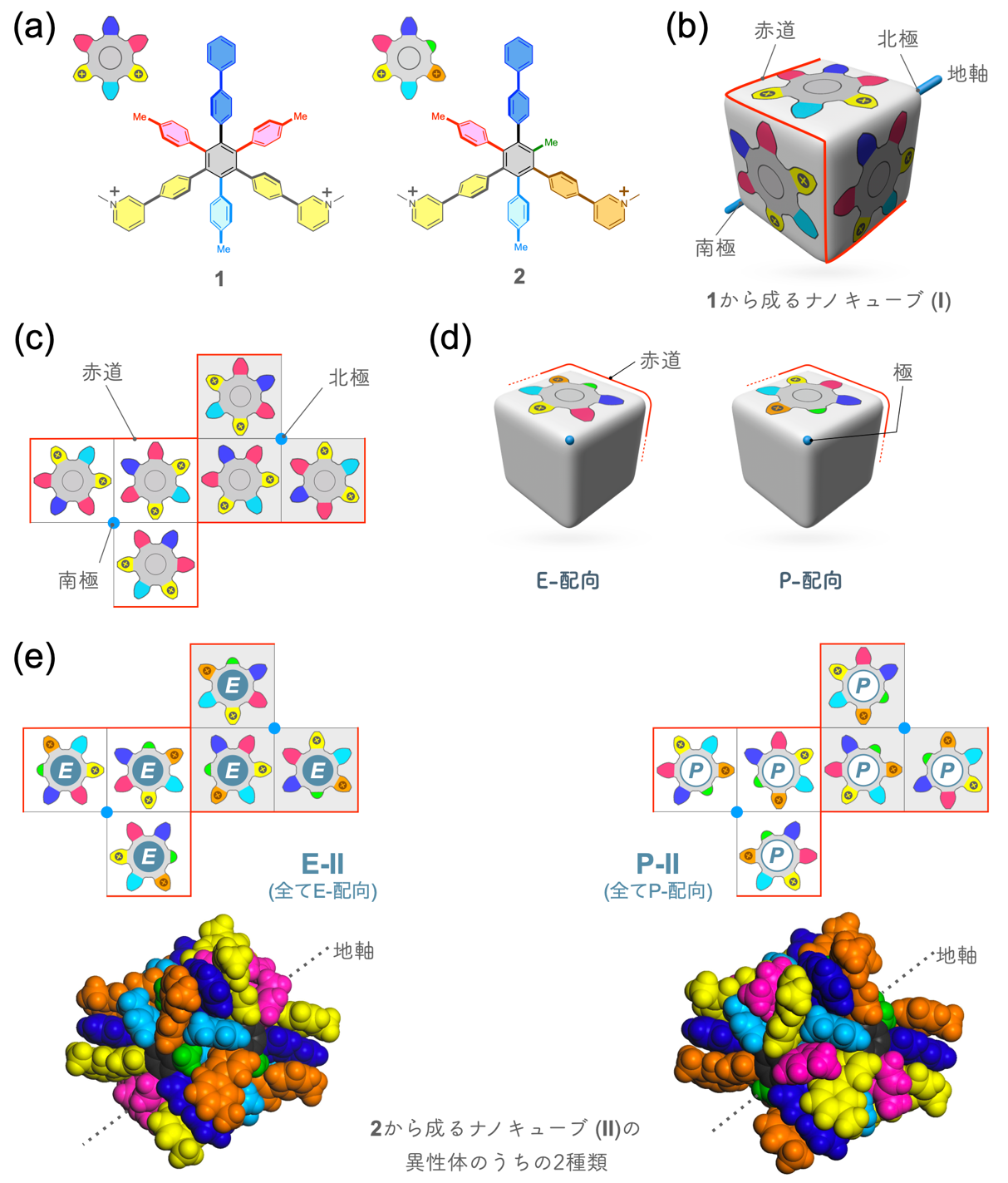

本研究では、6つの歯車状の両親媒性分子(注1)が水中で自己集合することで得られる箱形の集合体(ナノキューブ)を形成する現象を利用し、配向異性体からなる動的ライブラリーを発生し、そこから、2種類の構造体をそれぞれ選択・増幅することを達成しました(図3)。

研究グループの先行研究によって、図3aに示す分子(1)が単一構造のナノキューブ(I)を生成することを見出していました。ナノキューブの構造は地球に例えることができ、2つの頂点を貫く回転軸が地軸に対応し、両極は北極と南極に対応します(図3b)。また、北極と南極を共有しない6つの辺が赤道に対応します。ここで、ナノキューブの展開図をみると、歯車状分子1の水色の部分は赤道付近に配置されていることがわかります(図3c)。そこで、1の2つの赤色の部分を別々にすると、歯車状分子は2種類の配向が可能になります(図3d)。そこで、緑色の部分が極(Pole)に近い配置をP-配向、赤道(Equator)に近い配置をE-配向と名付けました。ナノキューブの6つの面に対してそれぞれP-配向、E-配向が可能なため、配向の違いによる異性体が全16種類存在します(図3e)。

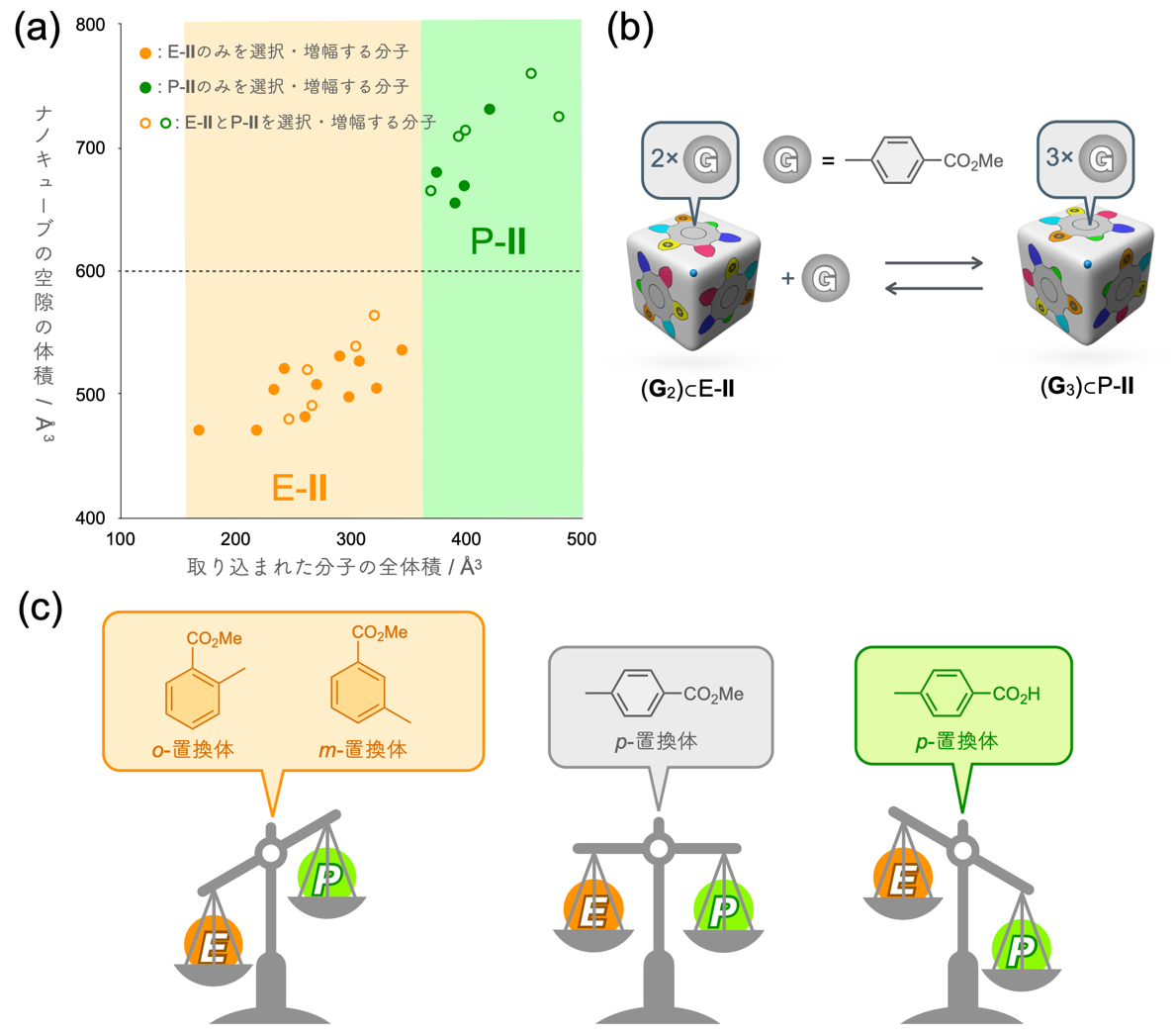

そこで、実際に低対称化した歯車分子(2)をデザイン・合成し(図3a)、水中で2から構成されるナノキューブ(II)のライブラリーの発生を確認したのち、選択・増幅を調べました。その結果、ある分子群は、全ての歯車分子がE-配向をとる異性体(これをE-IIとする)を選択・増幅し、また別の分子群は、全ての歯車分子がP-配向をとる異性体(これをP-IIとする)を選択・増幅することがわかりました。E-IIおよびP-IIに取り込まれる分子の数を調べると、多くの場合で2分子もしくは3分子であることがわかりました。取り込まれる分子の全体積と選択・増幅される構造体の傾向を調べると、360 Å3付近を境に変化することが明らかになりました(図4a)。分子モデリングによって、E-IIおよびP-IIの内部体積を調べると、E-IIの方がP-IIよりも小さく、取り込まれる分子の全体積が選択・増幅の一要因であることがわかりました。

一方、2置換ベンゼン誘導体の中に、E-IIとP-IIをそれぞれ選択・増幅できる分子が見つかりました(図4b)。詳しく調べると、この分子(G)は、加える量が少ない時に、E-IIを選択・増幅し、多く加えるとP-IIを選択・増幅し、取り込む分子の濃度に応答し、選択・増幅の傾向が変化することが明らかになりました。この分子についても、取り込まれる分子の全体積と選択・増幅する集合体の傾向は360 Å3付近を境に変化するがわかりました。

2置換ベンゼン誘導体についてさらに調べていくと、Gに対して置換基の導入位置の異なる2種類の異性体(o-, m-異性体)は、E-IIのみを選択・増幅することがわかりました(図4c左図)。この結果から、選択・増幅は、取り込まれる分子の全体積のみならず、分子の形も認識していることを示しています。

最後に、E-IIおよびP-IIを選択・増幅できるGの官能基の変化を調べた結果、エステル(-COOCH3)からカルボン酸(-COOH)に変えると、P-IIのみを選択・増幅しました(図4c右図)。この結果は、分子の形や大きさのみならず、官能基も選択・増幅に大きな影響を及ぼしていることを示しています。ナノキューブの内部空間にはエステルやカルボン酸と強く相互作用する部位が存在しないため、官能基の影響は、取り込まれる分子同士の相互作用に基づく配向に影響を及ぼしていると考えられます。

動的ライブラリーにおける選択・増幅過程の多くは、取り込まれる分子が集合体を誘起する単一方向で行われます(図1b)。一方、本系では、複数の分子がナノキューブに取り込まれることから、取り込まれる分子が集合体(ナノキューブ)を誘起するとともに、内部に取り込まれる分子の数とクラスター内の分子配向がナノキューブによって誘起されるため、双方向における多変数の最適化が起こることで、同じ数の構成要素からなる構造の類似した配向異性体のライブラリーの中から2種類の異性体を選択・増幅することや、さらに、1種類の分子からその濃度変化によって、2種類を選択・増幅することも実現されました。

<今後の展望>

本研究により、配向異性体といった、構造的に類似性の高い異性体の混合物の中からある特定の異性体を選別し、これを増幅する動的ライブラリーを構築することに成功しました。また、このような精度の高い選択・増幅が、取り込まれる分子側から集合体を選択する過程のみならず、集合体の内部空間が取り込まれる分子の数とそれらの相対的配向を誘起するという、双方向における多変数の最適化を経て実現していることが明らかになり、系に多変数最適化を導入することで、特性の近い集合体から複数種の異性体をそれぞれ選択・増幅することや、一種類の分子からその環境変化によって選択する集合体を変化させるといった多様な適応性を組み込んだ分子システムを構築できることも示されました。このような多変数最適化過程は、分子進化の過程で発現していたと考えられます。また、本研究例に見るように、複数の分子が取り込まれることで、最適化の変数が増えたように、積極的に最適化の変数を増やし、分子同士が自発的に最適化できる系を指向することで、物質開発の高速化や高度な分子システムの構築が可能になると期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系

平岡 秀一 教授

阿部 司 助教

Hongye Chen 研究当時: 博士課程

Runyu Chai 研究生

論文情報

雑誌名:Nature Communications

題名:Selection of self-assembled configurational isomers from a dynamic library via a multivariant optimization process

著者名:Hongye Chen, Tsukasa Abe, Runyu Chai, and Shuichi Hiraoka

DOI:10.1038/s41467-025-59181-8

URL:https://doi.org/10.1038/s41467-025-59181-8

研究助成

本研究は、科研費「速度論支配下で働く配位自己集合の原理の解明(課題番号:21K18974)」、「速度論支配による多成分自己集合性錯体の創成(課題番号:23H01970)」、旭硝子財団の支援により実施されました。

用語説明

(注1)両親媒性分子

分子の中に水に対する親和性が高い部分と低い部分を併せもつ分子の総称で、水中で会合し集合体を形成する性質がある。自然界では、細胞膜に代表される脂質が両親媒性分子であり、脂質二重膜を形成する。身近には、セッケンが両親媒性分子で、水中でミセルと呼ばれる集合体を形成する。