ニュース

![]() 2025.05.26

2025.05.26

【研究成果】ヘムタンパク質が植物の形づくりを制御する──コケ植物と被子植物に保存されたRLFタンパク質の役割を解明──

2025年5月26日

神戸大学

奈良女子大学

東京大学

大阪大学

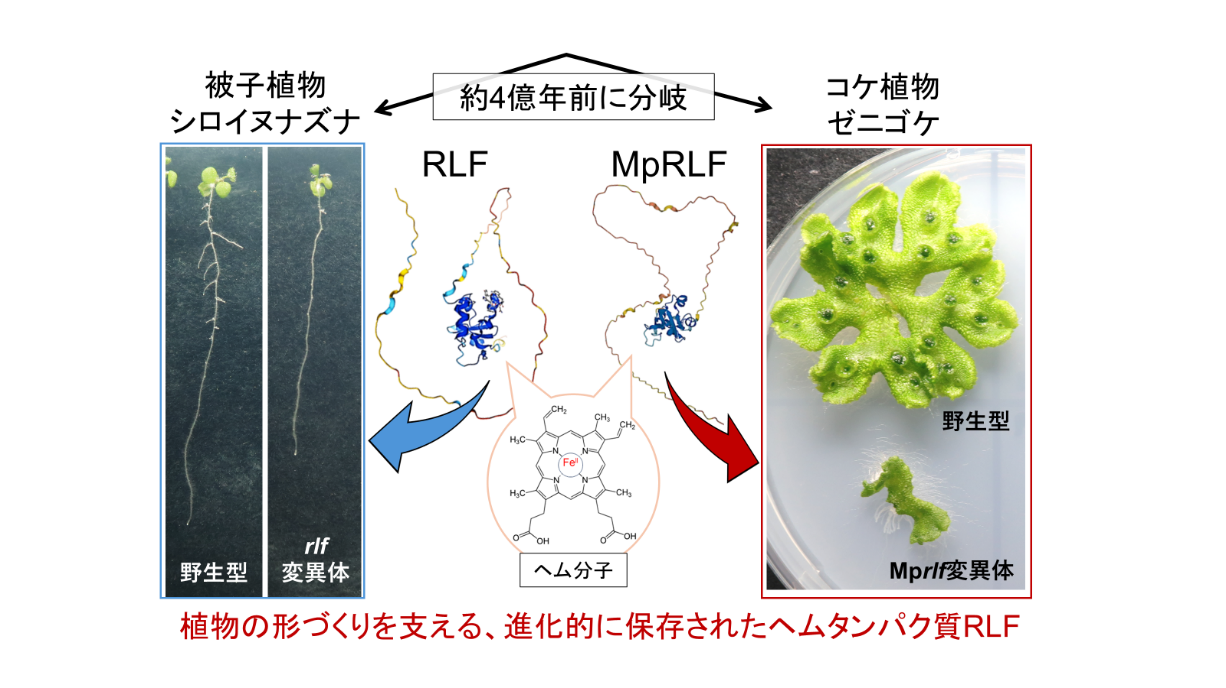

神戸大学大学院理学研究科の岩田健太郎大学院生(博士後期課程3年)、深城英弘教授、石崎公庸教授らと、奈良女子大学理学部・清水隆之准教授、東京大学大学院総合文化研究科・増田建教授、大阪大学大学院理学研究科・近藤侑貴教授らのグループは、植物が器官(例えば、根や葉など)を作るときに重要な役割を果たす「RLF」というタンパク質が、陸上植物の祖先近くで分岐したコケ植物(ゼニゴケ※1)と比較的新しく分岐した被子植物(シロイヌナズナ※2)の両方で共通して使用されていることを明らかにしました。ゼニゴケは、コケ植物に属する根を持たない植物です。そのゼニゴケにおいて、約4億年前に袂を分かち独立に進化してきた被子植物のシロイヌナズナと同じようなRLFの機能が確認されたことは、器官の発生を支えるRLFタンパク質※3の機能が植物の進化の初期段階から存在しており、異なる植物系統の進化の過程で保存されてきたことを示す重要な知見です。今後、ヘムタンパク質であるRLFがどのような仕組みで植物の器官発生を制御しているのかを解明することができれば、植物の進化や発生のメカニズムの理解が一層進むとともに、この仕組みを応用することで、ヘムタンパク質による植物の成長の制御や育種技術の開発といった応用分野への展開も期待されます。

この研究成果は、5月26日午前0時1分(日本時間)にNew Phytologist 誌に掲載されました。

ポイント

- 被子植物だけでなくコケ植物においてもRLF(MpRLF)タンパク質が各器官の適切な発生に必須であることが明らかになった。

- シロイヌナズナRLFとゼニゴケMpRLFは、共にヘムと結合する性質をもつことが示された。

- RLFの機能が植物進化の初期から維持されてきたことが示唆された。

- 植物進化の初期から保存されたRLFの分子機能を解明することで、植物の発生に共通する進化的な仕組みの理解が進むと期待される。

研究の背景

ヘムタンパク質は、鉄を含む「ヘム」と結合して働く生命活動に重要なタンパク質であり、動物では酸素を運ぶヘモグロビンや酸化還元に働くシトクロムが代表例として知られています。植物においても、シトクロムに類似したヘムタンパク質の多くが脂質代謝や硝酸還元などの代謝経路に関与しますが、その一方で、シロイヌナズナではRLF(REDUCED LATERAL ROOT FORMATION)と呼ばれるヘムタンパク質が、器官の一つである側根の発生に関与するという特異な機能をもつことが明らかにされていました。RLF遺伝子※3は、シトクロムb5様ヘム結合ドメイン(Cytb5 HBD)※4をもつタンパク質をコードしており、その遺伝子配列は、被子植物からコケ植物に至るまで幅広い植物種にわたって保存されていることが示唆されていました。しかし、根を持たないコケ植物であるゼニゴケのRLF遺伝子(MpRLF)がどのような生物学的役割を果たしているのかは全く分かっていませんでした。根を持たない植物でもRLFが器官発生に関わることが分かれば、植物の形づくりの共通原理や進化の過程を紐解く手がかりとなります。

研究の内容

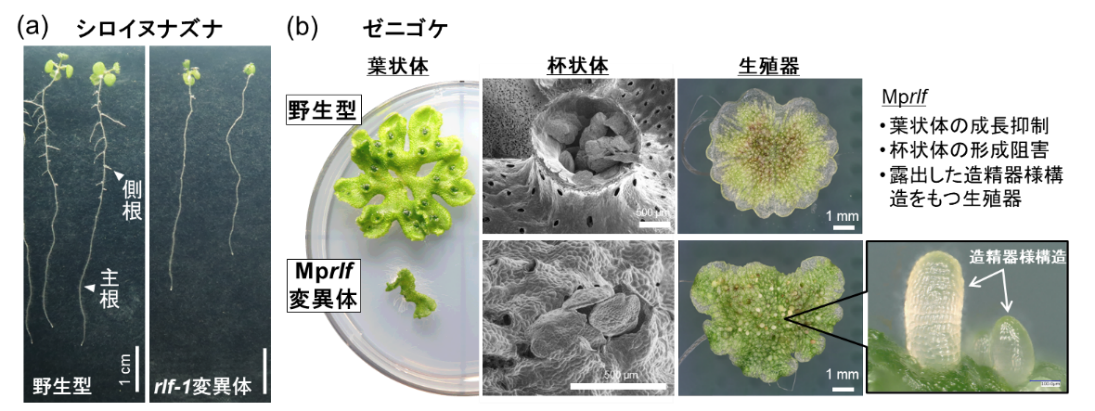

本研究グループは、シロイヌナズナRLFのアミノ酸配列をもとに相同配列を検索した結果、ゼニゴケにもシトクロムb5様ヘム結合ドメイン(Cytb5-HBD)を含むRLF相同遺伝子(共通の祖先をもつ遺伝子)が見つかり、これをMpRLF遺伝子と名付けて解析を進めました。まずMpRLFがゼニゴケの器官発生にどのような影響を与えるのか調べるために、MpRLF遺伝子を欠損させた変異体(Mprlf)を作出しました。野生型と比べて、変異体では、葉状体の成長抑制、杯状体の形成阻害、異常な生殖器官が観察されたことから、コケ植物においてもMpRLF遺伝子が各器官の発生に必須であることが明らかになりました(図1)。

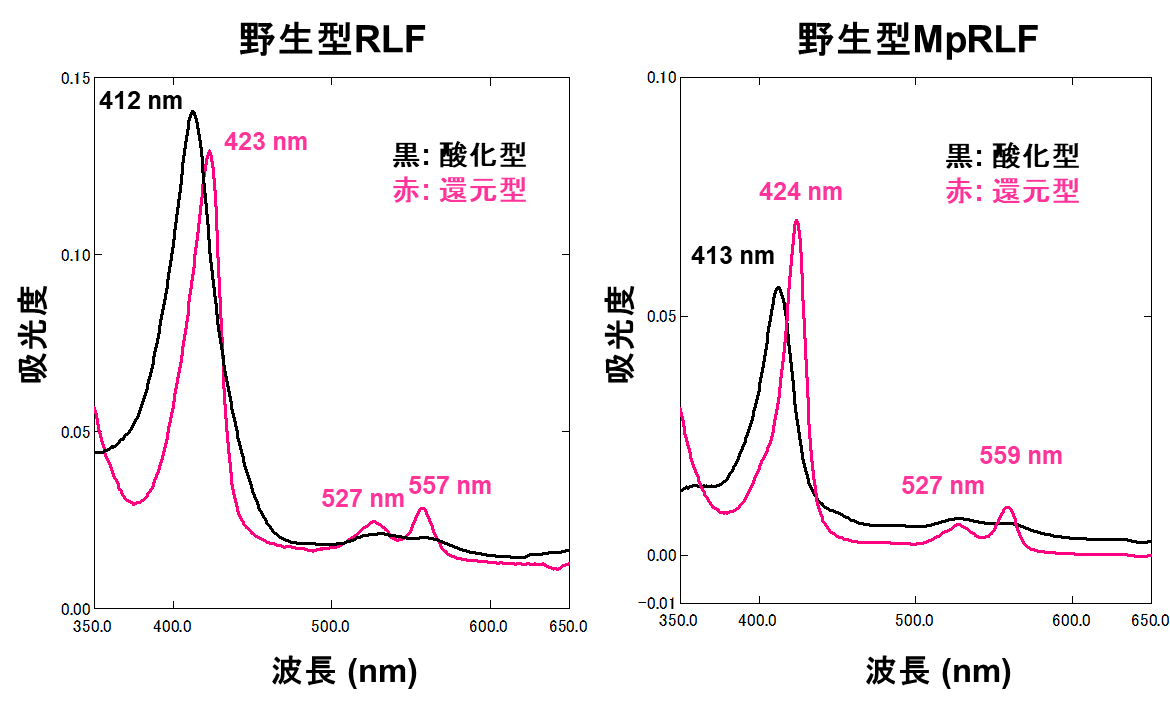

また、RLFおよびMpRLFタンパク質がヘムと結合するかどうかは不明だったため、UV-Vis吸収測定※5によりタンパク質の特性を調べました。その結果、RLFとMpRLFはCytb5-HBDをもつタンパク質に特有の吸収パターンを示し、共にヘムと結合する性質をもつことが示されました(図2)。そして、ヘムと結合できない変異型RLFはシロイヌナズナrlf変異体における側根の発生および主根の伸長の異常を回復させることができませんでした。これらの結果は、RLFがヘムとの相互作用を通じて代謝的機能を発揮する可能性を示唆しており、代謝と植物の形づくりを橋渡しする進化的に保存された因子である可能性を強く示しています。

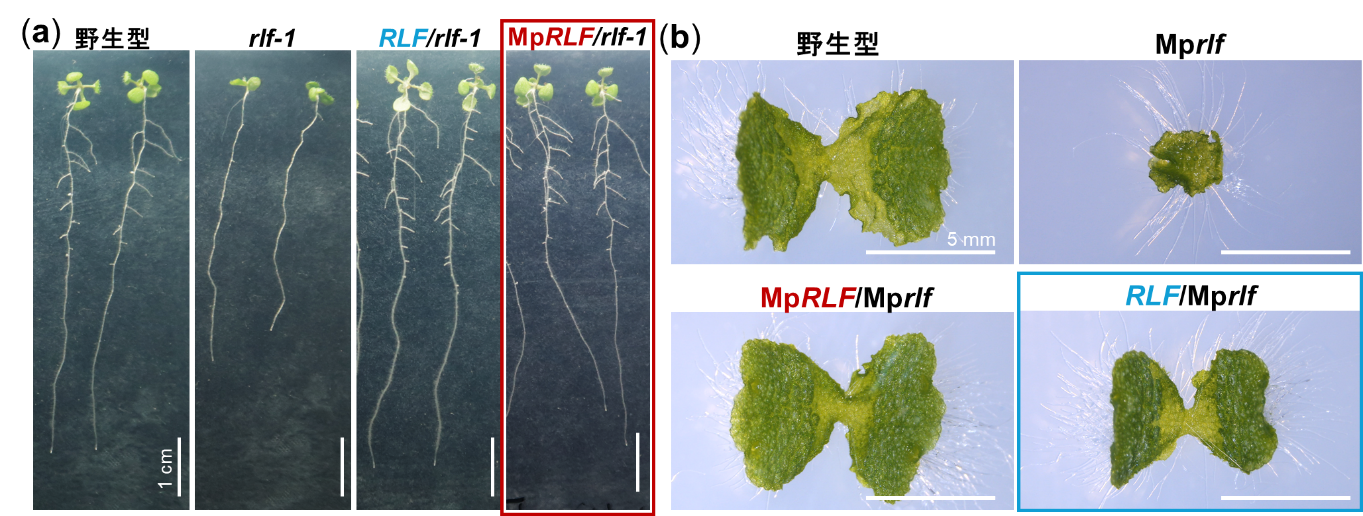

さらに、RLF相同遺伝子が異なる植物間でも機能的に保存されているかを検証するため、遺伝子スワッピングによる相補実験を行いました。まず、ゼニゴケのMpRLF遺伝子をシロイヌナズナrlf変異体に導入したところ、側根の発生および主根の伸長が回復し、MpRLFが被子植物においても機能することが示されました。逆に、シロイヌナズナのRLF遺伝子をゼニゴケMprlf変異体に導入したところ、葉状体の成長および杯状体の形成が部分的に回復したことから、RLFの機能が植物進化の初期から維持されてきたことが示唆されました(図3)。

今後の展開

本研究により、Cytb5-HBDをもつヘムタンパク質RLFが、陸上植物において進化的に保存された器官発生制御因子として機能することが明らかとなりました。特に、根を持たないゼニゴケにおいてもMpRLFが器官発生に重要な役割を果たしていることは、RLFが植物界に共通する発生の基本原理の一端を担う可能性を示唆しています。今後は、RLFおよびMpRLFタンパク質が関与する分子ネットワークや代謝、相互作用因子の解析を通じて、器官発生におけるヘムタンパク質の役割の解明が期待されます。また、RLFの進化的保存性に基づく比較解析は、植物の発生メカニズムの普遍性と多様性の理解に貢献するとともに、作物の形態改良や生産性向上などへの応用も期待されます。

用語説明

※1 ゼニゴケ

コケ植物タイ類に属する (学名 Marchantia polymorpha)。2017年に全ゲノム配列が解読され、実験室での培養や遺伝子改変が容易などの理由から、モデル植物として利用される。

※2 シロイヌナズナ

被子植物アブラナ科の一年草 (学名 Arabidopsis thaliana)。2000年に全ゲノム配列が解読され、モデル植物として植物研究の材料に広く使われている。

※3 RLFタンパク質・RLF遺伝子

RLFは「Reduced Lateral root Formation」の略であり、2010年にシロイヌナズナの側根の発生に関与するタンパク質として見つかった。このタンパク質をつくるための設計図がRLF遺伝子である。RLFタンパク質は被子植物からコケ植物に至るまで幅広い植物種にわたって保存されており、ゼニゴケ(Marchantia polymorpha)に由来する場合は、タンパク質を"MpRLF"、遺伝子を"MpRLF" (※斜体)と表記する。

※4 シトクロムb5様ヘム結合ドメイン(Cytb5-HBD)

タンパク質ドメインの一種で、ヘム(鉄を含む分子)と結合する性質をもつ。電子伝達や酸化還元反応に関与することが多く、植物では脂質代謝やリグニン生合成にも関わるとされる。

※5 UV-Vis吸収測定

タンパク質や化合物が紫外線や可視光をどの波長で吸収するかを調べる手法。分子構造や結合に特有の吸収パターンから、タンパク質の性質や状態を評価できる。

謝辞

-

本研究は以下の研究助成を受けて行われました。

- 文部科学省 科学研究費補助金「新学術領域研究」(No. 19H05673, 19H05670)

- 日本学術振興会(JSPS)科研費(KAKENHI)(No. 21H05271, 23KK0127, 24K09497, 24H02069, 21J40092, 19H03247)

- 科学技術振興機構(JST) GteXプログラム(No. JPMJGX23B0)

- 科学技術振興機構(JST) 次世代研究者挑戦的研究プログラム(SPRING)(No. JPMJSP2148)

論文情報

タイトル:"Evolutionary-conserved RLF, a cytochrome b5-like heme-binding protein, regulates organ development in Marchantia polymorpha"

DOI:10.1111/nph.70181

著者:Kentaro P. Iwata1, Takayuki Shimizu2,3, Yuuki Sakai1, Tomoyuki Furuya1,4,5, Hinatamaru Fukumura1, Yuki Kondo1,5, Tatsuru Masuda3, Kimitsune Ishizaki1, and Hidehiro Fukaki1

- 神戸大学大学院 理学研究科

- 奈良女子大学 理学部

- 東京大学 大学院総合文化研究科

- 立命館大学 生命科学部

- 大阪大学大学院 理学研究科