ニュース

![]() 2025.07.14

2025.07.14

【研究成果】上限と下限を範囲で示すRange Nudgeが遵守行動を促す──制限速度超過の減少ならびに手洗い時間の増加を促進──

2025年7月14日

東京大学

成城大学

発表のポイント

- 上限や下限だけを示す数値表記(例:制限速度や手洗い推奨時間)は、人々の判断にアンカリング効果をもたらすことが知られています。その結果、表示された数値を推奨値(目標値)と誤認して人は行動してしまう可能性があります。

- 本論文では、上限や下限だけを示す数値表記(例:制限速度60km)に代えて、範囲(例:制限速度0-60km)を明示する「Range Nudge」(範囲表記によるナッジ)により、安全・衛生ガイドラインの遵守が促進されることを実験により示しました。

- 上限や下限だけを示す数値表記に比べて、範囲表記が意味する数値の範囲は同じか狭いにもかかわらず、遵守行動が促されることが確認されました。本提案手法は、表記を範囲に替えるだけで利用できるため、制限速度や手洗い以外の場面にも応用可能です。

制限速度超過の減少や手洗い時間の増加を促すことができます。

概要

東京大学大学院総合文化研究科の植田一博教授と、大貫祐大郎大学院生(研究当時、現在:成城大学 データサイエンス教育研究センター/社会イノベーション学部 専任講師)の研究グループは、これまで一般に用いられてきた、上限や下限だけを示す数値表記に代えて、範囲を明示する「Range Nudge」(注1)により、安全・衛生ガイドラインの遵守が促進されることを実験により示しました。

安全・衛生ガイドラインには、しばしば上限(例:制限速度60km/h)や下限(例:手洗い推奨時間20秒以上)のみが示されています。認知科学や行動経済学におけるアンカリング効果(注2)に関する知見から、人はこれらの数値を推奨値(目標値)として誤認して行動するため、不十分な遵守行動(例:制限速度超過や手洗い時間の不足)が生じる可能性が考えられます。

本研究では、上限や下限だけを示す数値表記に代えて、上限には下限、下限には上限を加えて範囲を明示する「Range Nudge」を用いて、遵守行動を促進できるかどうかを検討しました。ウェブ実験、ラボ実験、フィールド実験を含む7つの実験(総参加者数1,199名)の結果、上限や下限のみを示すとそれらが推奨値のように解釈されやすい一方で、範囲の明示によってその傾向が緩和され、制限速度超過が減少することや手洗い時間が増加することが確認されました。上限や下限だけを示す数値表記に比べて、範囲表記が意味する数値の範囲は同じか狭いにもかかわらず、遵守行動が促されることが確認されました。

本手法は、表記を範囲に替えるだけで利用できるため、安全・衛生ガイドラインへの遵守を高めるための実践的手法として活用できます。

本研究成果は、2025年7月14日18時(日本時間)に英国の科学誌「Communications Psychology」(Nature Portfolio 誌)に掲載されました。

発表内容

<研究の背景>

私たちは日常の中で、「制限速度60km/h」や「手洗い推奨時間20秒以上」といった数値で示されたガイドラインに従って行動することがしばしばあります。これらは本来「○○以上△△以下」(例:制限速度0-60km/h)という範囲を意味する場合でも、人は提示された数値だけを推奨値(目標値)と誤認して行動してしまうことがあります。こうした認知の偏りは「アンカリング効果」と呼ばれ、特に上限や下限だけを提示された場合、人はその数値(アンカー)の影響を強く受けることが示されています。この効果により、意図せず速度超過や手洗い時間の不足が生じ、安全や健康のガイドラインの遵守が難しくなる可能性がありました。

<研究の内容>

本研究チームは、2017年にノーベル経済学賞を受賞したリチャード・H・セイラー(Richard H. Thaler)によって提唱されたナッジ(Nudge)に着想を得て、このアンカリング効果を克服するための新たな行動促進手法「Range Nudge」を提案しました。これは、これまで上限あるいは下限だけが提示されていた数値ガイドラインを「範囲」として提示することで、人々の判断や行動をより望ましい方向に導くという方法です。

例えば、従来の「60km/h以下」という速度標識を「0-60km/h」と書き換える、あるいは「20秒以上の手洗い」を「20-60秒の手洗い」とするなど、単に数値の表記を上限・下限のみから範囲に変えるだけで、遵守行動を促進させることが特徴です。

提案手法が実際に効果的かどうかを検証するために、研究チームはオンライン調査(実験1、3a、3b)、ドライビングシミュレータを用いたラボ実験(実験2)、実際の手洗い行動のラボ実験(実験5a)とフィールド実験(実験4、5b。実験4は作業の前後における集団での手洗い実験、実験5bは自宅での個別の手洗い実験)からなる、合計7つの実験(延べ参加者数1,199名)を実施しました。

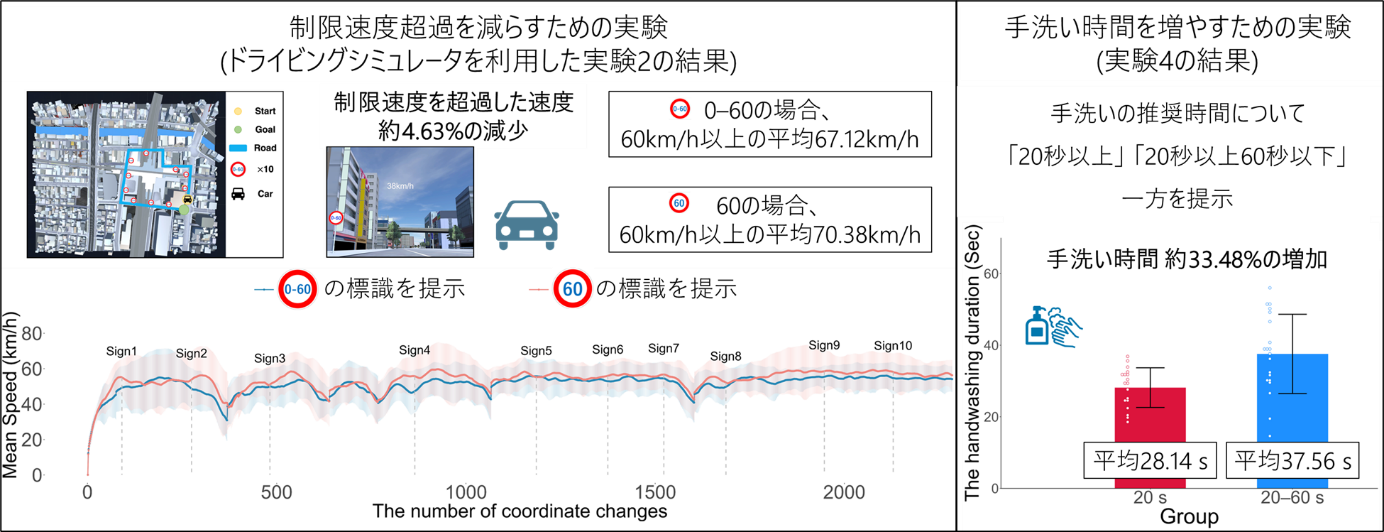

特に実験2と実験4の結果(その他の実験の概要は「補足」に記載してあります)、「60km/h」の表示よりも「0-60km/h」の表示の方が、平均走行速度が有意に低くなり、制限速度を超過するケースが減少しました。同様に、「20秒以上の手洗い」という指示よりも「20-60秒の手洗い」と明示する方が、手洗い時間が有意に長くなりました(図1を参照)。

興味深いのは、「0-60km/h」や「20-60秒」といった範囲の方が、「60km/h以下」や「20秒以上」という表現が意味する範囲と比べて狭い、あるいは同じであるにもかかわらず、人々の行動をより効果的に導いたという点です。つまり、範囲を明示すること自体が新たな「心理的目安」となり、行動を改善するという現象が観察されたのです。

<研究の社会的意義>

「Range Nudge」は、学術的な意義に加え、実用面でも高い意義をもっていると考えられます。たとえば、速度制限という制度が広く普及しているにもかかわらず、日本では年間約88,500件のスピード違反が発生しており、アメリカでは運転者の22.7%がスピード違反を主要なリスク行動として挙げています。同様に、韓国では国民の50%が「手洗いを21秒以上行っている」と回答しているものの、実際にはわずか7.6%しか行っていないことが報告されています。本研究の実験2では、速度制限標識を「60km/h」から「0-60km/h」に変更しただけで、制限速度60km/hを超過した速度の平均は70.38 km/hから67.12 km/hへ低下し、その減少率は約4.63%でした。先行研究によると、平均速度がわずか1km/h低下するだけでも、EU圏では約2,100人の命が救われる可能性があると報告されています。このようなデータからも、実社会における「Range Nudge」の意義は高いと考えられます。

<今後の展望>

「Range Nudge」は、標識やポスターの数字や指示文をわずかに書き換えるだけで実装できるため、低コストかつ汎用性の高い行動介入手法と言えます。例えば、飲酒のガイドラインを「1日2杯まで」とするのではなく「1日0-2杯」と表現することで、飲酒量を抑制する可能性も示唆されます。交通安全や感染症予防など、行動変容が重要視される分野において、広範に応用できるポテンシャルを持っています。日常に溶け込む数字の「伝え方」を見直すことで、私たちの行動や社会の安全性、健康意識が大きく改善されるかもしれません。

補足

実験2と実験4以外では、以下の実験を行いました。

実験1:速度標識「60km/h」あるいは「0-60km/h」が提示されたときに、人々がどの程度の速度で走行したいと思うかをwebで調査しました。その結果、「0-60km/h」が提示されたときの方が、走行したい速度が低くなるという結果を得ました。

実験3a, 3b:手洗いの推奨時間「20秒以上」あるいは「20-60秒」と指示されたときに、人々がどの程度の時間、手を洗いたいと思うかをwebで調査しました。その結果、「20-60秒」と指示されたときの方が、手を洗いたい時間が長くなるという結果を得ました。

実験5a:ラボで個別に手を洗う状況において、手洗いの推奨時間「20秒以上」あるいは「20-60秒」と指示されたときに、実験参加者がどの程度の時間、手を洗うのかを調査しました。その結果、「20-60秒」と指示されたときの方が、手を洗う時間が長くなるという結果を得ました。

実験5b:自宅で個別に手を洗う状況において、手洗いの推奨時間「20秒以上」あるいは「20-60秒」と指示されたときに、実験参加者がどの程度の時間、手を洗うのかを調査しました。その結果、「20-60秒」と指示されたときの方が、手を洗う時間が長くなるという結果を得ました。

発表者・研究者等情報

東京大学大学院総合文化研究科

植田 一博 教授

大貫 祐大郎 研究当時:博士課程/日本学術振興会特別研究員

現:成城大学 データサイエンス教育研究センター/社会イノベーション学部 専任講師

論文情報

雑誌名:Communications Psychology

題名:Range Nudges Enhance Behavioural Adherence to Safety and Health Guidelines

著者名:Yutaro Onuki & Kazuhiro Ueda

DOI:10.1038/s44271-025-00276-9

URL:https://www.nature.com/articles/s44271-025-00276-9

研究助成

本研究は、科研費「複数の数値情報が係留効果と確率評価に与える影響の研究(課題番号:20J10404)」、科研費「係留効果を応用したナッジ手法の開発:車の速度超過と水の浪費を減少させる方法の検討(課題番号:22KJ1383)」、科研費「水資源量に応じたフレキシブルな水需要マネジメントによる水道DXの推進(課題番号:23K28293)」、セコム科学技術振興財団、JST CREST「文脈と解釈の同時推定に基づく相互理解コンピューテーションの実現(課題番号:MJCR19A1)」の支援により実施されました。

用語説明

(注1)ナッジ(Nudge)とは、選択肢をうまく設計、配置したり、選択肢の表現を工夫することで、金銭的なインセンティブを付与したり、選択を制限したりせずに、人の背中を押すように人の選択行動を変化させる手法のことを指します。本論文で提案しているRange Nudgeもナッジの一種と考えられます。

(注2)アンカリング効果とは、最初に提示された数値が基準値(アンカー)として機能することで、後続の数値判断がアンカーに近づく現象を指します。2002年にノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)と、心理学者のエイモス・トベルスキー(Amos Tversky)によって発見されました。