ニュース

![]() 2025.07.25

2025.07.25

【研究成果】3段階ですすむ新たな氷の成長機構を発見──地球大気や宇宙に存在する氷微粒子の構造解明に前進──

2025年7月25日

東京大学

発表のポイント

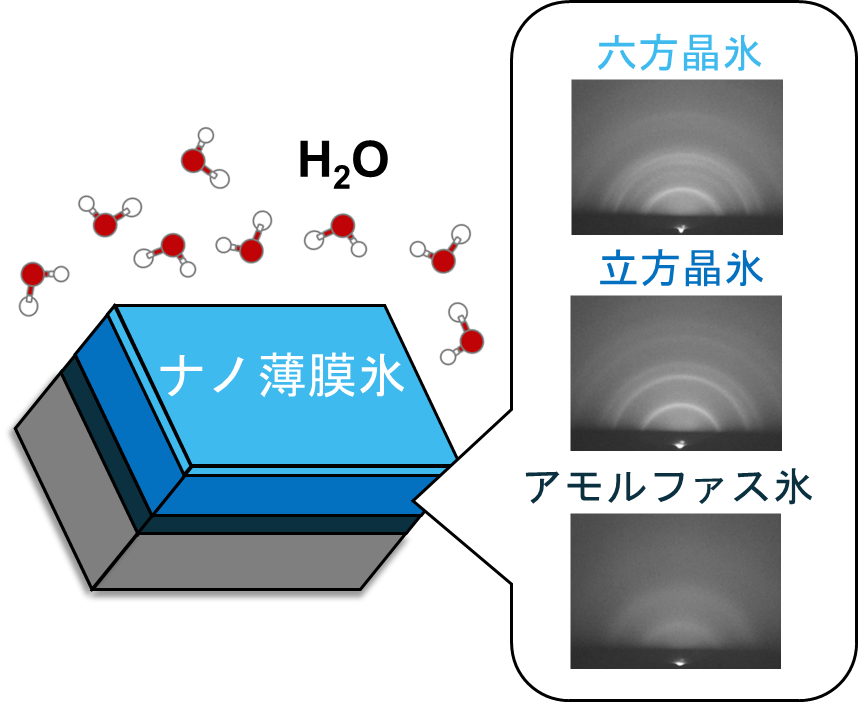

- 地球大気の中間圏の温度・水蒸気分圧環境で作製したナノ薄膜氷の構造の解明に成功。

- 膜厚に依存してアモルファス氷→立方晶氷→六方晶氷が生成する新たな氷の成長機構を発見。

- 中間圏に存在する極中間圏雲の構造の理解に貢献。

概要

東京大学大学院総合文化研究科 広域科学専攻・附属先進科学研究機構の羽馬哲也准教授らは、赤外分光法(注1)と反射高速電子回折法(注2)という2つの手法を組み合わせることで、不均質核生成(注3)によって生成したナノサイズの氷(ナノ薄膜氷)の構造が、アモルファス(注4)氷(膜厚15 nm以下)→立方晶氷(膜厚15 nmから50 nmまで)→六方晶氷(膜厚50 nm以上)と、ナノ薄膜氷の膜厚に依存して3段階で変化する新しい氷成長メカニズムを発見しました。本研究は、極域(注5)の中間圏(注6)に存在する直径数ナノメートル(nm)から100 nmほどの氷微粒子でできた雲である「極中間圏雲」が形成する温度(120 K)と水蒸気分圧(10-6 Pa)環境を模して実験を行っており、本研究成果は極中間圏雲には我々が日常生活で目にする六方晶氷だけでなく、準安定状態(注7)である立方晶氷やアモルファス氷が存在し得ることを示しています。今後、本研究で得た新たな氷成長メカニズムに基づいて極中間圏雲の氷の構造について理解が進むことが期待されます。

発表内容

① 研究の背景

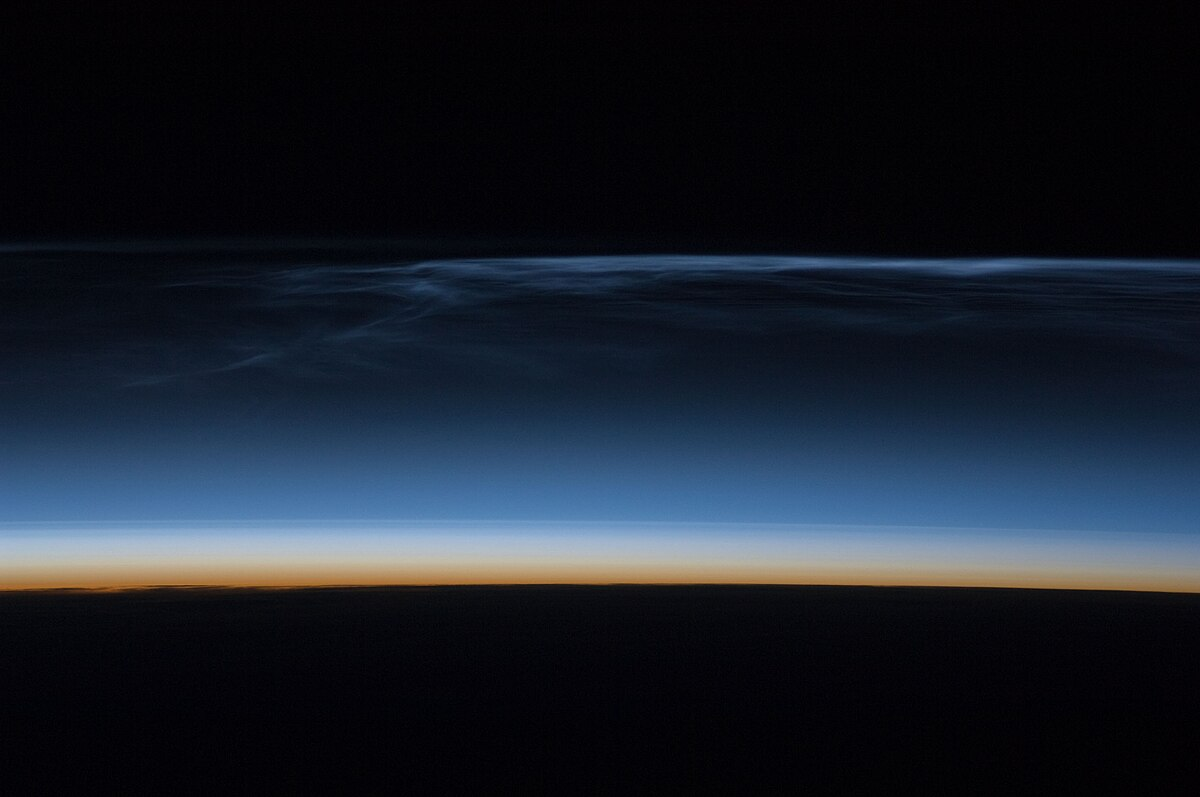

「気候変動に関する政府間パネル」による最新の報告書(第6次評価報告書)によると、地球温暖化をはじめとする気候変動にともない、雲がどのように変化するかを予測することはもっとも困難な課題の1つと報告されています。雲の種類は地上からの高度や緯度によってさまざまであり、それぞれが異なるプロセスで生成・消滅していますが、なかでももっとも理解が進んでいない雲が極中間圏雲です(図1)。

極域の中間圏は、夏になると温度が最低100 K(マイナス173℃)まで下がり、極中間圏雲と呼ばれる雲が形成することが知られています。極中間圏雲は日の出前や日没後には肉眼でも観測できることから夜光雲とも呼ばれます。極中間圏雲の形成には、中間圏の気温や水蒸気量が重要です。地球大気のCO2濃度が上昇すると、中間圏ではCO2の放射冷却によって寒冷化がおきると考えられています。またCH4濃度が上昇すると、CH4とOHとが反応をおこすことでH2Oが生成し(CH4 + OH → CH3 + H2O)、中間圏の水蒸気量が上昇します。つまり対流圏(地上から高さ10-16 kmまでの大気の層)では温室効果ガスとしてはたらくCO2とCH4の濃度上昇は、ともに極中間圏雲の形成を促す因子となり得ます。そのため極中間圏雲は中間圏の寒冷化や水蒸気量を反映し、温室効果ガスの大気分布を早期に検出できる可能性があることから「気候変動のカナリア」とも呼ばれています。しかし極中間圏雲の形成メカニズムや実態については不明な点が多く、気候変動の指標となり得るかについては今でも議論が続いています。

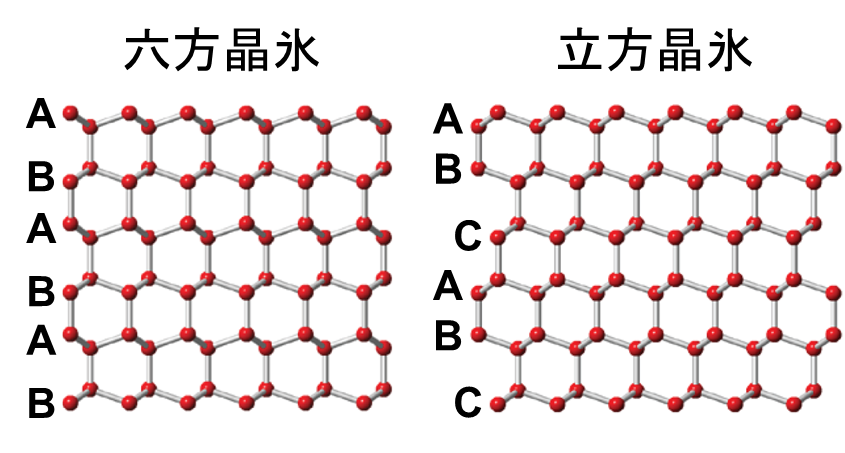

極中間圏雲に関する未解決問題の一つとして「極中間圏雲の氷の構造」が挙げられます。水(H2O)の固体である氷は、温度や圧力に応じて20以上の異なる結晶構造が存在します。雪を「六花(りっか、むつのはな)」とも呼ぶように、中間圏を含む地球大気では六方晶氷が氷の安定な構造です(図2)。しかし極中間圏雲の氷のサイズは数 nmから100 nmほどと非常に小さいため、その構造が六方晶氷であるかどうかは決して自明ではなく、立方晶氷やアモルファス氷といった準安定状態の氷が極中間圏雲に存在する可能性も提案されています。しかし、中間圏の温度や水蒸気分圧を模した条件で作製したナノサイズの氷の構造を実験的に調べた研究はほとんどなく、極中間圏雲の氷の構造がどのようなものであるかについては、初観測から140年が経つにもかかわらず未だに不明です。

② 研究内容

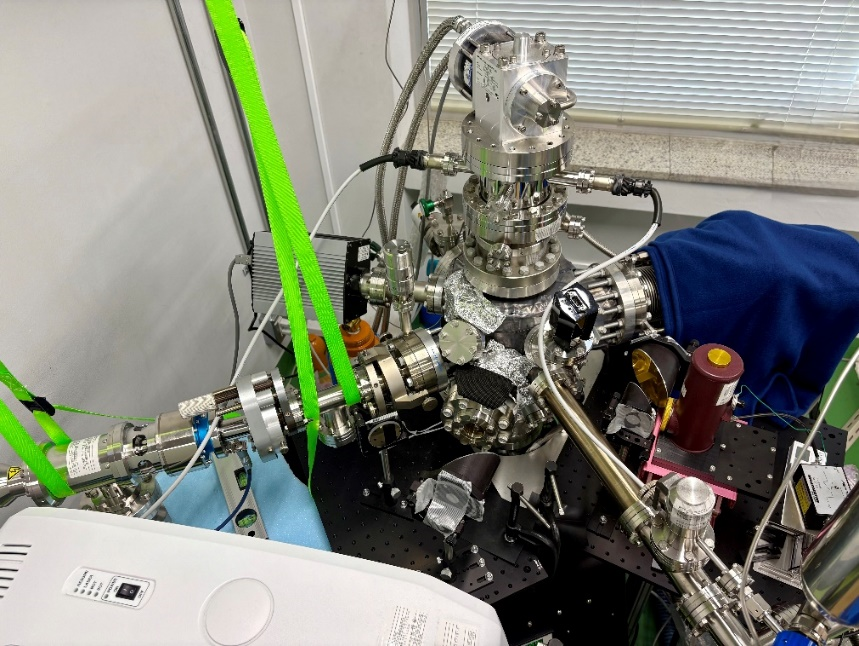

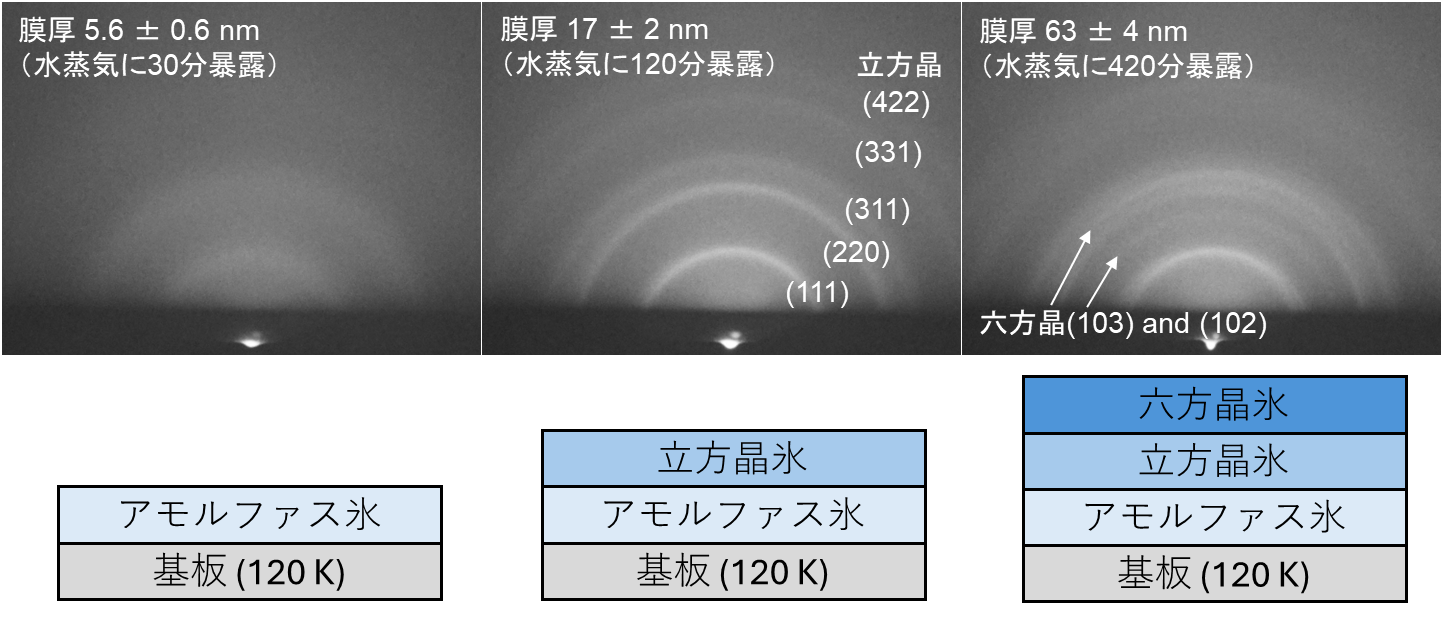

東京大学大学院総合文化研究科 広域科学専攻・附属先進科学研究機構の羽馬哲也准教授らは、赤外分光法と反射高速電子回折法という2つの手法を組み合わせた独自の装置を開発し、中間圏の温度・水蒸気分圧環境で生成した氷の構造を調べる実験を行いました(図3)。具体的には、120 Kに冷却した基板に、10-6 Paという低い圧力(一気圧は105 Paなので1000億分の1気圧)で水蒸気を暴露することで、基板表面に氷を作製しました。極中間圏雲の氷の構造を調べるためには、氷のサイズ(膜厚)をナノスケールで制御する必要がありますが、本研究では赤外分光法を用いることで、氷の膜厚を5 nmから65 nmまで正確に定量することに成功しました(ナノ薄膜氷)。作製したナノ薄膜氷について、反射高速電子回折法を用いて構造解析を行ったところ、膜厚が15 nm以下ではアモルファス氷が生成し、膜厚が15 nmを超え始めると立方晶氷と呼ばれる準安定状態の結晶氷が生成し、我々が普段目にする六方晶氷はナノ薄膜氷の膜厚が50 nmを超えたときに現れることを発見しました(図4)。

いっぽう、基板温度は120 Kのままで暴露する水蒸気圧を一桁大きくすると(10-5 Pa)、膜厚に関係なくアモルファス氷が生成し、立方晶氷や六方晶氷は生成しないこともわかりました。さらに、水蒸気圧は10-5 Paであっても基板温度が130 Kの場合は、アモルファス氷は生成せず立方晶氷と六方晶氷が生成することがわかりました。これらの結果は、不均質核生成で生成する氷の構造は、(1)氷のサイズ、(2)水蒸気圧、(3)不均質核生成がおきる表面温度という3つの因子で決まることを示しています。(2)と(3)が氷の構造に重要であることはこれまでの研究でも報告がありましたが、(1)についてはこれまでその重要性は認識されておらず、新しい知見となります。

③ 社会的意義

本研究で明らかになった「アモルファス氷→立方晶氷→六方晶氷」と3段階で構造が変化する新しい氷の成長メカニズムは、極中間圏雲に六方晶氷だけでなく立方晶氷やアモルファス氷といった準安定状態の氷が存在している可能性が高いことを示唆しています。これら3種類の氷はそれぞれ異なる性質(密度、熱伝導率、蒸気圧、形状など)をもちます。つまり極中間圏雲の氷の構造が何であるかによって、雲の形成条件やメカニズムは異なると予想されます。今後、より幅広い中間圏の温度(100-150 K)と水蒸気分圧(10-7-10-5 Pa)条件で実験を進めることで、極中間圏雲の氷の構造や形成メカニズムについてより詳細な理解が得られることが期待されます。また不均質核生成による氷の成長は、地球大気(極中間圏雲)だけでなく、太陽系の惑星大気や系外惑星大気における雲の形成、ならびに星間空間に存在する氷微粒子(氷星間塵)の形成にも重要であるため、本研究成果はこれらの氷がどのような構造であるかを考える際にも有用です。

また固体物理学では、多形を有する物質が溶液から結晶化する際に「最も不安定な準安定状態(本研究ではアモルファス氷)から生成し、その後段階的に熱力学的に安定な状態(本研究では六方晶氷がもっとも安定)に成長する」という「オストワルドの段階則」と呼ばれる経験則が知られています。しかしオストワルドの段階則に従わない物質も存在し(安定状態と準安定状態が同時に現れるなど)、オストワルドの段階則の普遍性については今も議論が続いています。本研究では不均質核生成でできた氷について3段階のオストワルドの段階則が成り立つ(アモルファス氷→立方晶氷→六方晶氷と氷のサイズが大きくなるにつれ変化する)ことを初めて実験的に示すものであり、固体物理学の基礎研究としても意義深いものです。

発表者・研究者等情報

東京大学大学院総合文化研究科

羽馬 哲也 准教授

佐藤 玲央 博士課程

野口 賢太郎 修士課程

越田 裕之 特任研究員(日本学術振興会特別研究員-PD)

石橋 篤季 特任助教

論文情報

雑誌名:The Journal of Physical Chemistry Letters

題名:Three-step growth of vapor-deposited ice under mesospheric temperature and water vapor conditions

著者名:Reo Sato, Kentaro Noguchi, Hiroyuki Koshida, Atsuki Ishibashi, and Tetsuya Hama*

DOI:10.1021/acs.jpclett.5c01536

研究助成

本研究は、JST創発的研究支援事業(課題番号:JPMJFR231J)、科研費「基盤研究(A)(課題番号:JP24H00264)」、「学術変革領域研究(A)(課題番号:JP23H03987)」、「公益財団法人クリタ水・環境科学振興財団 国内研究助成特別テーマ「水を究める」研究(課題番号:23D004)」、「公益財団法人 住友財団 2023年度 基礎科学研究助成(課題番号:2300811)」の支援により実施されました。

用語説明

(注1)赤外分光法:

物質に赤外光を照射し、透過または反射した光を測定することで、試料の構造解析や定量を行う分析手法。波長が2.5~20 m(波数にして4000~500 cm-1)ほどの赤外光を物質に照射すると、分子の振動による固有の吸収パターン(スペクトル)が現れ、分子の構造に関する情報が得られる。

(注2)反射高速電子回折法:

高速な電子を試料表面に対してすれすれに入射し、前方に反射された電子の回折パターンをスクリーンで観測する手法。試料の表面近傍領域の結晶構造を調べることができる。

(注3)不均質核生成:

物質の相変化(本研究の場合、水蒸気から氷への変化)が、自身と異なる物質(本研究ではアルミニウム基板)の表面を起点としておきること。気相や液相において分子同士が凝縮し相変化をおこす場合は均質核生成と呼ぶ。極中間圏雲は、中間圏に存在する微粒子(宇宙から降ってきた小さな隕石が中間圏に突入した際に蒸発・再凝縮することにより生成する塵)の表面で水蒸気が不均質核生成をおこすことで生成すると考えられている。

(注4)アモルファス:

結晶と異なり、原子の並び方に広範囲にわたった秩序のない物質の状態のこと。非晶質ともいう。

(注5)極域:

南北両極の緯度66.5度以上の地域(極圏)に加え、これより緯度の低いグリーンランド南端と南極大陸の北端を含めた地域のこと。

(注6)中間圏:

高度50-90km付近の大気の層。極中間圏雲は高度80-90 km付近で生成する。

(注7)準安定状態:

最安定状態ではないが安定に存在する状態。