教養学部報

第662号 ![]()

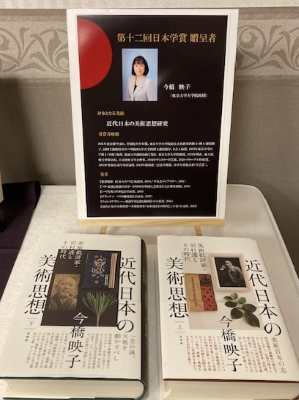

岩村透・美術百年の志を継ぐ ──第十二回日本学賞を受賞して

今橋映子

この度、第十二回日本学賞(一般社団法人・日本学基金)を受賞した拙著『近代日本の美術思想─美術批評家・岩村透とその時代』は、白水社より二〇二一年五月に刊行された書物です。すでに三年もの歳月が過ぎた昨秋、この賞が授与されるというお知らせを受けたときには、本当に驚きました。けれども、万葉学研究の大家・中西進理事長の理念に基づき、日本学賞が「日本学の各分野における、選考時点での最高の業績を顕彰し、よって研究の未来に資することを目的とする」ものであると承り、おそらく比較文学比較文化の学術分野における日本学の業績として評価されたことに、深い意義を感じました。考えれば、刊行三年後の受賞ということに思い当たる理由もあります─というのも同書は全二巻、百二十万文字(原稿用紙換算三千枚)におよぶ規模の書物なのです。一読者が読み通すにはあまりに規模が大きい研究書です。そうでなくとも「本というメディアの終焉の時代」としばしば言われる現在、けれども世界のどこかにはこうして「サイレント・リーダー」が存在すると信じて良いのだと、改めて感謝の念が湧き上がりました。それは研究三十年、執筆十年に及ぶ地道な努力への、何よりのご褒美であったと言うほかありません。

『近代日本の美術思想』は、明治大正期に生きた美術批評家・岩村透(一八七〇~一九一七)の知られざる生涯と仕事に光を当てています。岩村透と言っても、いまや知る人はほとんどいないでしょう。

この度、第十二回日本学賞(一般社団法人・日本学基金)を受賞した拙著『近代日本の美術思想─美術批評家・岩村透とその時代』は、白水社より二〇二一年五月に刊行された書物です。すでに三年もの歳月が過ぎた昨秋、この賞が授与されるというお知らせを受けたときには、本当に驚きました。けれども、万葉学研究の大家・中西進理事長の理念に基づき、日本学賞が「日本学の各分野における、選考時点での最高の業績を顕彰し、よって研究の未来に資することを目的とする」ものであると承り、おそらく比較文学比較文化の学術分野における日本学の業績として評価されたことに、深い意義を感じました。考えれば、刊行三年後の受賞ということに思い当たる理由もあります─というのも同書は全二巻、百二十万文字(原稿用紙換算三千枚)におよぶ規模の書物なのです。一読者が読み通すにはあまりに規模が大きい研究書です。そうでなくとも「本というメディアの終焉の時代」としばしば言われる現在、けれども世界のどこかにはこうして「サイレント・リーダー」が存在すると信じて良いのだと、改めて感謝の念が湧き上がりました。それは研究三十年、執筆十年に及ぶ地道な努力への、何よりのご褒美であったと言うほかありません。

『近代日本の美術思想』は、明治大正期に生きた美術批評家・岩村透(一八七〇~一九一七)の知られざる生涯と仕事に光を当てています。岩村透と言っても、いまや知る人はほとんどいないでしょう。

岩村は、日本近代画家の代表的存在である黒田清輝の盟友でありながら、自由思想排斥の時代に病によって早逝したため、実は百年後の美術界を見据えたその先見の明が知られることなく、長く忘却された存在でした。意外にも作家・森鷗外の知友であり、鷗外の小説「かのやうに」(一九一二年)には、大逆事件下の言論統制の時代に、決然と自分を貫く人物として活き活きと描かれてもいます。そのこともまた、長く気づかれずに過ぎてきました。

私は、三十年前の博士論文執筆の過程[『異都憧憬 日本人のパリ』柏書房、一九九三年]で偶然出会ったこの人物と著作に惹かれ、長く研究を続けてきました。その中で、岩村透を研究することは、彼の個人史や明治大正期の美術批評史という狭い範疇に留まらない、という驚くべき事実に直面したのです。すなわち岩村透は、「美術百年の志」とでも呼ぶほかないような、百年後の「美術と社会」を見通して実践に移す志を持ち、盟友・坂井犀水(美術ジャーナリスト)や画家、建築家、工藝家仲間と多くの事業を推進しました。東京美術学校教授で男爵でもあった彼は、学生たちの教育のみならず、当時の中枢の美術行政に携わり、現代で言うところのアーツマネジメント、アートドキュメンテーション、装飾美術運動、美術雑誌の刊行等に直接関わりました。岩村透を描くとは、文学と美術、初期社会主義思想、大逆事件と言論統制、建築家と美術家の共働、建築と都市環境問題、美術家と建築士の職能と尊厳─など、実に幅広い世界を描くことに他ならない、ということに気づいたのです。

こうした百年前の先人たちの先見の明と、鍛え上げられた美術思想をもってこそ、百年後の今日、芸術やエンターテインメントを自由に創造し、享受し、そのための施設や環境を十二分に保有する日本になりえたのだ─ということに、改めて気づかされます。そのような現代であってすら、二〇二〇年に発生したコロナ禍では、文化芸術の不要不急説が唱えられたことを覚えている方も多いでしょう。振り返れば、岩村透はすでに百年前に、その著書『美術と社会』(一九一五年)の序文で、「今後の社会は無益、無意味なるものの存在を許さない。総てのものは、今や、極めて惨酷なる試験の下に、其社会的生存の意義、価値を吟味せられ、迅速に取捨されつつある」と看破し、「美術の社会的研究は、美術並びに美術家の運命に関する事で」あると見極めていました。百年前の言葉とは思えない明晰な思考に驚くと共に、同じ問題が依然私たちの課題でもあることに粛然と致します。

文学芸術研究もまた不要不急ではなく、百年後の日本と世界を見通すために、テクスト・思想・歴史に文字通り密着して言説のありかを探り、新しい価値と作品を創造するための礎となりうることを確信し、私も新たに歩んでいきたいと思います。

(超域文化科学/フランス語・イタリア語)

無断での転載、転用、複写を禁じます。