教養学部報

第663号 ![]()

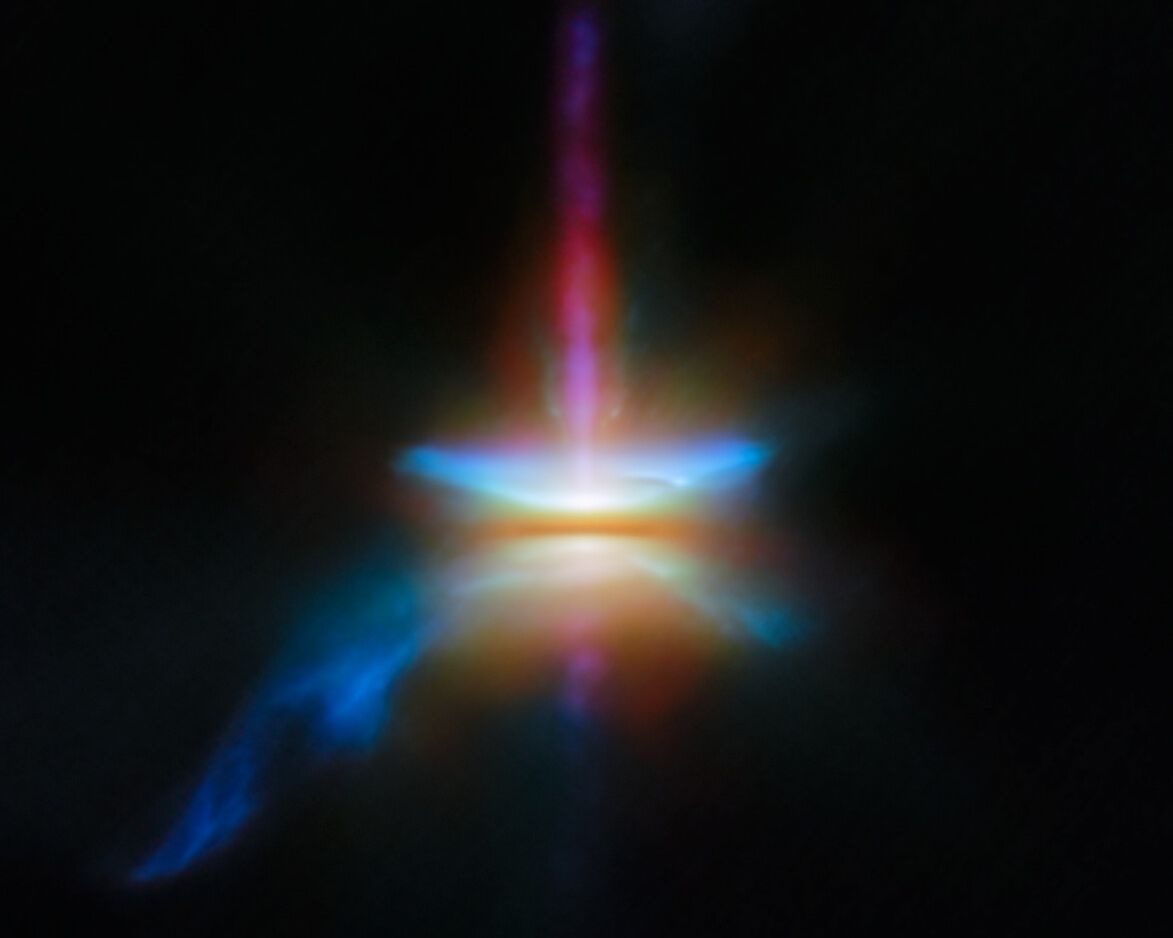

史上最大の宇宙望遠鏡で捉えた惑星のゆりかご

田崎 亮

二〇二五年二月、筆者を筆頭とする国際共同研究チームは、誕生間もない星の姿を捉えた新たな観測画像(図)を公開しました。目を惹くような美しい天体の姿に、SNS等を通してたくさんの方々に興味を持っていただけたようです。では、この観測から一体どのようなことがわかったのでしょうか。本稿では、その背景と成果を簡単にご紹介させていただければと思います。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた惑星誕生の現場

(クレジット:ESA/Webb, NASA & CSA, Tazaki et al.)

現代天文学が抱える大きな謎の一つに、惑星の形成過程があります。これまでに五千個以上の太陽系外惑星が発見され、惑星は宇宙において普遍的な存在であることがわかっています。しかし、惑星誕生の過程には依然として多くの未解決問題が残されています。

天文学の謎を解明する上で欠かすことができない研究手段が望遠鏡による観測です。 天体現象を相手にする以上、その過程を地上の実験室でそのまま再現することはできません。しかし、宇宙に目を向ければ、様々な天体現象を観察できます。つまり宇宙自身が天然の実験室なのです。そして、望遠鏡とはそれを盗み見る覗き穴なのです。

惑星形成過程を解明するためには、どのような観測が必要でしょうか。惑星系は星の誕生に伴って形成されると考えられています。そこで、生まれたばかりの若い星を望遠鏡で観測すれば何か手がかりが得られそうです。しかし、星が誕生するのはガスや固体微粒子に満ちた暗黒星雲内であり、可視光のような光ではその領域を深くまで見透すことができません。暗黒星雲内に埋もれた若い星の姿を明らかにするためには、光の透過性がより高い、長い波長の電磁波、たとえば赤外線での観測が特に重要となります。

赤外線観測には大きく二つの困難があります。一つは、赤外線が大気中の分子に効率的に吸収されるため、地上からの観測が大きく制限される点にあります。大気の窓と呼ばれる限られた波長域以外の宇宙由来の赤外線は、ほとんど地表に到達しません。もう一つは、光の波長が長くなると空間分解能、すなわち望遠鏡が持つ視力が低下するという問題です。十分な視力がなければ、星周辺の構造を判別することはできませんので、これも大きな問題です。高い視力を得るためには望遠鏡の口径を大きくする必要があり、例えば中間赤外線で星周辺の構造を分解するには、最低でも口径六メートル程度が求められます。こうした理由から、高解像度での若い星の赤外線観測(特に中間赤外線)は、これまで困難でした。

そんな中、二〇二一年にNASAは口径約六・五メートルの大型赤外線望遠鏡を宇宙へ打ち上げました。大型の赤外線望遠鏡を宇宙に設置することで大気の障壁を排除し、高空間分解能の赤外線観測が可能となったのです。この望遠鏡をジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)と呼びます。JWSTは一九九六年に次世代宇宙望遠鏡として提案され、二十五年余りの歳月と百億ドル相当の予算を投じて開発された、史上最大の宇宙望遠鏡です。

筆者は国際共同研究チームとの共同研究により、JWSTを用いた若い星の観測の機会を得ました。我々が注目したのは、冬の星座・牡牛座に位置する一等星アルデバラン付近の天域にあるハービッグ・ハロー30星(HH 30星)と呼ばれる若い星です。二〇二三年に取得された観測データを解析し、最終的に得られた結果が冒頭の画像になります。本観測によりHH 30星を取り巻く、惑星形成の現場(原始惑星系円盤)の姿を近・中間赤外線で鮮明に捉えることに成功しました。

数ある若い星の中からHH 30星を観測に選んだ狙いは、星を取り巻く円盤状構造をほぼ真横から観測できる点にありました。例えると、ハンバーガーを横から眺めるようなイメージです。真横から眺めることで、円盤の半径や厚みといった幾何学的特性を正確に測定でき、円盤構造の基本的な理解を構築することができます。さらに円盤表層部、すなわち〝ハンバーガーのバンズ〟に相当する位置で輝く光は、星やその近傍由来の光が固体惑星の材料であるマイクロメートルサイズの固体微粒子により散乱された成分です。この散乱光の波長依存性を調べることで、固体微粒子の大きさを調べることができ、今回の観測から従来の予測を大きく上回るサイズの微粒子が円盤表層部に存在することもわかってきました。

さらに画像を見ると、上下方向に延びる構造も確認できます。HH 30星は依然としてガスの降着過程にある、成長途上の星です。降着するガスの一部は高速で星から放出され、ジェットを形成します。我々の観測ではこのジェットの速度を測定することにも成功しました。その結果、ジェットの噴出速度は秒速百二十一キロメートルに達することが明らかになりました。

このように冒頭の観測画像には、惑星形成の現場がどのような環境であるのかを示す数々の証拠が写り込んでいることがわかってきました。惑星の起源を探る今後の研究展開にもぜひご期待いただければと思います。

(広域システム科学/宇宙地球)

〇関連情報

【研究成果】宇宙・地上望遠鏡が明らかにした原始惑星系円盤の横顔 ──惑星の種の空間分布の進化──

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/topics/20250204140000.html

無断での転載、転用、複写を禁じます。