教養学部報

第665号 ![]()

脚のバネを生み出す筋肉と腱の巧みな連携

竹下大介

私たちが走ったりジャンプしたりする時、身体はまるでバネのように弾むような動きをします。このような動きを見て「バネがある」という表現をスポーツの場面で耳にしたことがある方も多いでしょう。実際、走行やジャンプの際には脚全体がバネのようにふるまい、地面からの反発を利用して動いています。この動作を記述するために、バネの硬さである「脚スティッフネス」という指標がよく用いられます。脚スティッフネスが高いほど脚はより「硬いバネ」として機能し、素早い動作が可能になります。

本研究では、この脚のバネのような特性がどのように調節されているのかを明らかにするため、テンポの異なる連続ジャンプ(ホッピング)動作を対象に実験を行いました。参加者には膝をできるだけ伸ばし、地面に接している時間をできるだけ短くするよう指示したホッピングを行ってもらいました。このような条件設定によって、足関節、特にふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)の働きに焦点を当てることができました。

そして、ふくらはぎにある腓腹筋内側頭の筋線維の動きを超音波画像で可視化するとともに、三次元動作解析システムとフォースプレートを用いて身体の動きと発揮される力を測定しました。これによって、脚全体のバネのような特性が主に足関節のスティッフネスによって決定されるメカニズムを詳細に調べることができました。

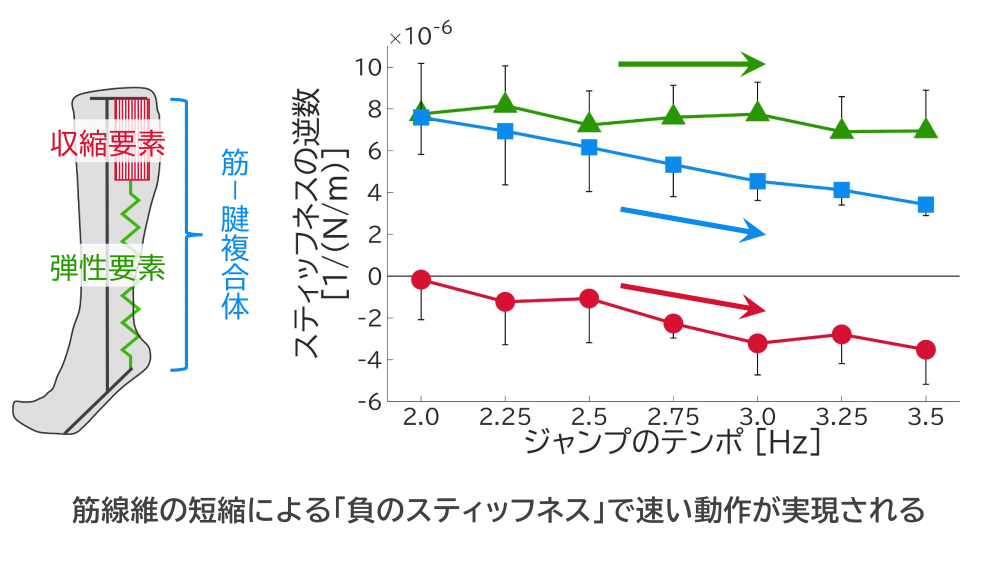

この筋線維と腱が一体となった「筋─腱複合体」を理解するため、私たちは筋線維に相当する「収縮要素」と腱組織に相当する「直列弾性要素」という二つのバネが直列に繋がったモデルを用いました。このモデルによって、異なるジャンプテンポにおける筋─腱複合体の力学的特性を定量的に分析することができました。

実験の結果、ジャンプのテンポが遅い場合、筋線維はほぼ一定の長さを保ったままでいるのに対し、テンポが速くなると筋線維が力の増加する局面で短縮するという興味深い現象を発見しました。通常、バネには力を加えると伸びるという性質がありますが、速いテンポでのジャンプ時には筋線維が増加する力に逆らって短縮し、「負のスティッフネス」という特殊な性質を示していたのです。

この「負のスティッフネス」効果によって筋─腱複合体全体のスティッフネスが高まり(注)、結果として足関節、そして脚全体のバネとしての硬さも高まることが明らかになりました。私たちの当初の仮説では「筋線維が硬くなる(等尺になる)ことで筋─腱複合体全体が硬くなる」と予想していましたが、実際には「筋線維が短縮することで筋─腱複合体全体が硬くなる」という、やや異なるメカニズムで脚のバネが調節されていたのです。

この知見は、走行やジャンプなど様々な動作における筋線維の機能的な役割を理解する新たな視点を提供します。例えば、スポーツにおいては効率的なランニングフォームの指導、工学分野では生体のようなしなやかさと高い性能を兼ね備えたロボットや義足の設計など、幅広い応用が期待されます。

本研究は、東京大学身体運動科学研究室(https://idaten.c.u-tokyo.ac.jp/)の研究の一環として行われました。身体運動科学研究室は、前期課程ではスポーツ・身体運動部会として実技実習(身体運動・健康科学実習、スポーツ・身体運動実習)や講義科目(身体運動科学、身体生命科学、健康スポーツ医学、身体運動メカニクスなど)を担当し、後期課程では統合自然科学科スポーツ科学コースとして専門教育・研究を行い、大学院では総合文化研究科生命環境科学系身体運動グループとして研究者の育成に取り組んでいます。この三層構造の中で、ヒトの運動を対象とした研究や、モデル動物を用いた基礎研究を含めて、運動生理学、筋生理学、運動制御、スポーツ医学、リハビリテーション科学、スポーツ栄養学、トレーニング科学、バイオメカニクスなど、幅広い分野における研究を行っています。実験的なアプローチと、一部ではコンピューターシミュレーション、理論モデルや数理的解析を組み合わせることで、日常生活やスポーツ活動の基盤となる身体の仕組みを解明し、健康増進やパフォーマンス向上に役立つ知見の創出を目指しています。興味のある方は、ぜひ当研究室のウェブサイトや活動にも注目してみてください。

(注)直列につながれた二つのバネの合成スティッフネスは1/K=1/K1+1/K2という関係式で表されます。通常、K1とK2が両方とも正の値であり、合成スティッフネスKは必ずK1とK2のどちらよりも小さくなります。しかし、収縮要素のスティッフネス(K2)が負の値になると、この式から合成スティッフネスである筋─腱複合体のスティッフネス(K)が直列弾性要素のスティッフネス(K1)よりも大きくなるという特殊な状況が生まれることがわかります。

(生命環境科学/スポーツ・身体運動)

〇関連情報

【研究成果】ジャンプ動作中の「脚のバネ」を調節する筋肉と腱の連携メカニズム

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/topics/20250312140002.html

無断での転載、転用、複写を禁じます。