ニュース

![]() 2022.09.07

2022.09.07

【研究成果】ハビタブルゾーンにあるスーパーアースを発見

東京大学大学院総合文化研究科

自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンター

国立天文台 ハワイ観測所

国立天文台 科学研究部

発表者

成田 憲保(東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻・附属先進科学研究機構 教授)

渡辺 紀治(東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 特任研究員)

平野 照幸(自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンター 助教)

福井 暁彦(東京大学 大学院総合文化研究科 附属先進科学研究機構 特任助教)

発表のポイント

- 太陽系から約100光年の距離にある赤色矮星LP 890-9を公転する2つのスーパーアースを発見した。

- 外側を公転するスーパーアースは、主星からの距離が惑星表層に液体の水を保持しうる条件を満たした領域、いわゆるハビタブルゾーン(生命居住可能領域)内にある。

- このスーパーアースは主星の前を通過(トランジット)する軌道を持つため、宇宙望遠鏡によるトランジットの追観測でどのような大気を持つのかが明らかになると期待される。

発表概要

東京大学大学院総合文化研究科の成田憲保教授、渡辺紀治特任研究員、福井暁彦特任助教、自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターの平野照幸助教らが参加する国際研究チームは、太陽系から約100光年の距離にある赤色矮星(注1)LP 890-9(別名:TOI-4306、SPECULOOS-2)の周りに2つのスーパーアース(注2)を発見しました。

この外側のスーパーアースLP 890-9 cは主星からの距離がちょうど良く、いわゆるハビタブルゾーン(生命居住可能領域)を公転しています。この2つのスーパーアースは、主星の前を通過(トランジット)する軌道を持つ「トランジット惑星」です。LP 890-9 cが生命を育んでいるかどうかは現時点ではわかりませんが、将来の宇宙望遠鏡によるトランジットの追観測によって、どのような大気を持つのかが明らかになると期待されます。

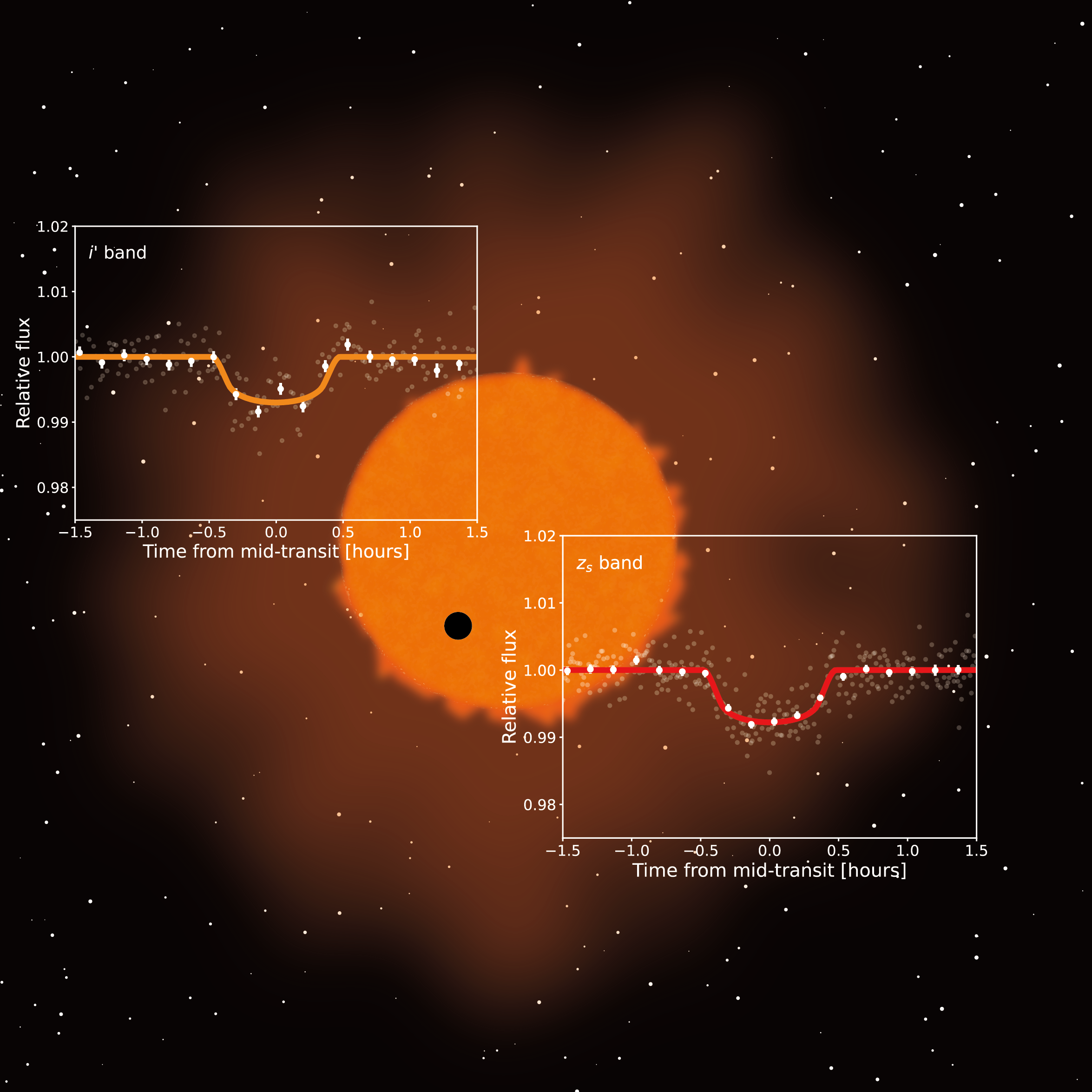

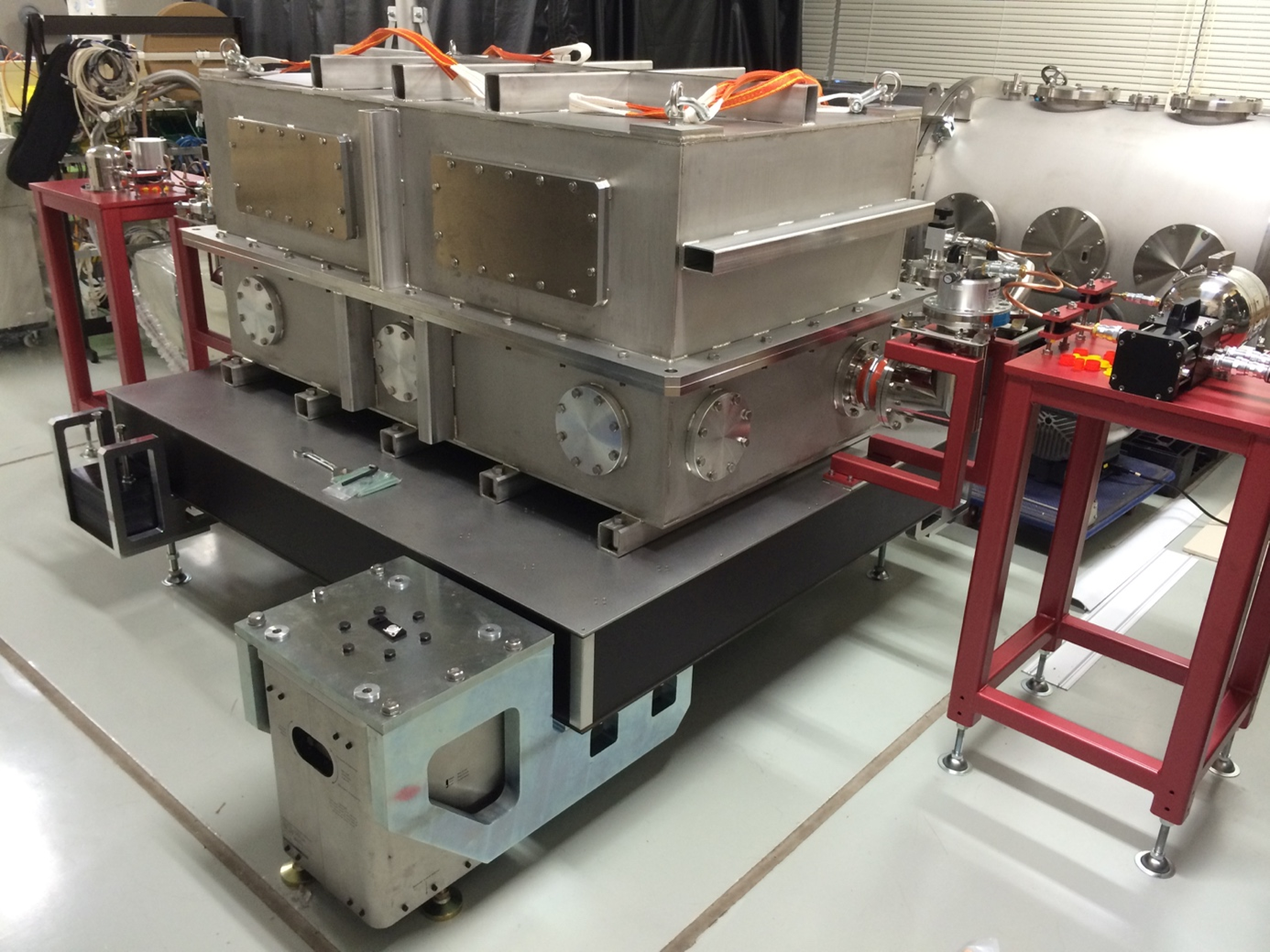

今回の発見は、NASAのトランジット惑星探索衛星TESS(Transiting Exoplanet Survey Satellite:注3)と、ベルギー・リエージュ大学の研究者らによるSPECULOOSプロジェクト(注4)、東京大学とアストロバイオロジーセンターの研究者が開発した多色同時撮像カメラMuSCAT3(図1)と近赤外視線速度測定装置IRD(図2)などが連携した観測によって実現しました。

2020年9月からマウイ島のハレアカラ観測所にある2m望遠鏡に搭載されています。

(クレジット:MuSCATチーム)

2018年からハワイ島のマウナケア観測所にあるすばる望遠鏡に搭載されています。

(クレジット:アストロバイオロジーセンター)

本研究成果は、2022年9月7日(中央ヨーロッパ夏時間)に欧州科学誌「Astronomy & Astrophysics」のオンライン版に掲載されました。

発表内容

2022年現在、惑星が主星の手前を通過する「トランジット」という現象を使い、全天で系外惑星を探すNASAのトランジット惑星探索衛星TESSによる系外惑星サーベイが行われています。TESSの主要な目的は、惑星の質量・半径や大気などの性質を詳しく調べることができる、太陽系近傍の恒星を公転する惑星を発見することです。このTESSのサーベイによって、特に赤色矮星のハビタブルゾーンを公転する地球のような惑星の発見が期待されていました。

TESSは2018年7月から、4台の超広視野カメラで空の24度×96度の領域を27.4日ずつ観測し、惑星が主星の前を通過する際に起きる主星の周期的な減光(暗くなること)を全天で探しています。今回惑星が発見された太陽系から約100光年先にある赤色矮星LP 890-9は、TESSによる観測で周期約2.73日の減光が発見され、トランジット惑星候補TOI-4306.01という名前で2021年7月21日に世界に公開されました。

TESSの公式追観測プログラムであるTFOP(TESS Follow-up Observing Program)に参加している日本のMuSCATチーム(研究代表者:成田憲保、注5)とベルギーの研究者らによるSPECULOOSチーム(研究代表者:Michaël Gillon)は、2021年8月以降それぞれ独立に、このTOI-4306.01が本物の惑星かどうかを確認するための追観測(発見確認観測と呼ばれる)に取り組みました。これはTESSで発見された周期的減光が、2つの恒星(連星)がお互いを隠す(食を起こす)食連星でも起こりうるため、追観測により食連星の可能性を排除することが目的です。

MuSCATチームは、マウイ島のハレアカラ観測所に設置した4色同時撮像カメラMuSCAT3による多色トランジット観測と、すばる望遠鏡に搭載された近赤外視線速度測定装置IRDを用いたインテンシブ観測(プロポーザルID:S21B-118I、研究代表者:成田憲保)による視線速度の観測から、2021年10月までにTOI-4306.01が惑星であることを確認しました。

一方、SPECULOOSチームは2021年8月からTOI-4306.01のトランジット時刻以外も含めてLP 890-9の継続的な観測を行い、2021年10月と11月にTOI-4306.01とは別の周期の減光(別のトランジット惑星候補)を発見しました。SPECULOOSチームのデータでは惑星の公転周期を1つに絞り込むことができませんでしたが、MuSCATチームはSPECULOOSチームと協力してMuSCAT3での追観測を行い、このトランジット惑星候補が本物の惑星であり、公転周期が約8.46日であることを突きとめました。

発見された2つのトランジット惑星LP 890-9 bとcは、半径がそれぞれ1.32地球半径と1.37地球半径のスーパーアースです。この半径の惑星は、理論的に水素大気を持つ小さなガス惑星である可能性が極めて低い(水素大気を持っていても維持できない)ので、地球よりやや大きな岩石惑星と考えられます。この2つのうち外側にある惑星は、ちょうどLP 890-9のハビタブルゾーンに入っています。このように短周期の惑星がハビタブルゾーンに入るのは、LP 890-9は表面温度が摂氏約2,600度(太陽は摂氏約5,500度)しかなく、太陽の15%ほどの半径しか持たない小さな恒星であるためです。

LP 890-9 cはまだ発見されたばかりで、そこがどんな世界で、はたして生命が育まれているのかどうかも現時点ではわかりません。しかし、LP 890-9 cはトランジット惑星であるため、将来のトランジットの追観測によって大気組成や雲の有無など大気の性質を詳しく調べることができます。大気の性質は地表に液体の水が安定的に存在出来るかどうかに大きく影響します。たとえ将来の観測でこの惑星には生命が存在しそうにないとわかっても、ハビタブルゾーンにある岩石惑星がどのような大気を持つのかを研究することは、私たちの住む地球が宇宙の中でどんな存在なのかを位置付ける上で重要となるでしょう。その点において、今回の発見は将来のさらなる研究へとつながる重要な研究対象をもたらしたと言うことができます。

本研究は、科学研究費助成事業(科研費:課題番号JP15H02063、JP17H04574、JP18H05439、JP18H05442、JP19K14783、JP21H00035、JP21K13975、JP21K20376、JP22000005)、特別研究員奨励費(課題番号JP20J21872)、科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業CREST(課題番号JPMJCR1761)、自然科学研究機構アストロバイオロジーセンタープロジェクト(課題番号AB031010、AB031014)、社会福祉法人梓友会からの支援を受けて実施されました。

発表雑誌

雑誌名:「Astronomy & Astrophysics」(オンライン版:2022年9月7日)

論文タイトル:Two temperate super-Earths transiting a nearby late-type M dwarf

著者:L. Delrez*, C.A. Murray, F.J. Pozuelos, N. Narita, et al.

DOI番号:10.1051/0004-6361/202244041

アブストラクトURL:https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202244041

用語解説

注1:赤色矮星

表面温度がおよそ摂氏3,500度以下の恒星を赤色矮星と呼びます。実は宇宙に存在する恒星の8割近くは赤色矮星で、太陽系の近傍にある恒星の多くも赤色矮星です。太陽よりも小さく、表面温度も低いことから、太陽の場合よりもハビタブルゾーンが短周期の領域となります。

注2:スーパーアース

半径が地球の1-1.5倍程度の地球よりやや大きな惑星のことをスーパーアースと呼びます。理論上、この半径の惑星は、水素大気を持つ小さなガス惑星(サブネプチューンと呼ばれます)ではなく、岩石を主体とした惑星と考えられます。

注3:トランジット惑星探索衛星TESS

マサチューセッツ工科大学が中心となって実施しているNASAの衛星計画。2018年4月18日に打ち上げられ、2年間でほぼ全天のトランジット惑星を探索するという計画を実施してきました。現在は第2期延長計画が実施されており、5年目の観測が行われています。第1期延長計画までの4年間で、5,000個を超えるトランジット惑星候補を発見してきました。

注4:SPECULOOSプロジェクト

ベルギーのリエージュ大学の研究者(研究代表者:Michaël Gillon)がリードする、赤色矮星周りのハビタブルゾーンを公転するトランジット惑星の探索プロジェクト。SPECULOOSはSearch for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Starsの略で、ベルギーの伝統的なビスケットの名前にちなんでいます。

注5:MuSCATチーム

成田教授と福井特任助教らが岡山県の188cm望遠鏡、スペイン・テネリフェ島の1.52m望遠鏡、アメリカ合衆国・マウイ島の2m望遠鏡用に開発した、3つもしくは4つの波長帯で同時にトランジットを観測できる多色同時撮像カメラMuSCATシリーズ(装置名称はそれぞれMuSCAT、MuSCAT2、MuSCAT3)を用いた研究チーム。MuSCATはMulticolor Simultaneous Camera for studying Atmospheres of Transiting exoplanetsの略で、岡山県の名産にちなんでいます。

―東京大学大学院総合文化研究科・教養学部 広報室―