ニュース

![]() 2025.04.22

2025.04.22

【研究成果】セルロースを前処理なしで糖化 ナノサイズの炭素触媒が結晶セルロースを直接分解

2025年4月22日

東京大学大学院総合文化研究科

発表のポイント

- 炭素触媒をナノサイズにすると木質バイオマスであるセルロースを前処理なしで糖化できた。

- 従来はセルロースの反応性を高めるためエネルギー多消費の前処理が必要であった。

- 効率的なバイオマス変換を達成するための新しい触媒設計指針になることが期待される。

概要

バイオマスの中で最も発生量が多いのは木質ですが、その主成分であるセルロースを前処理せずに分解することができました。

天然のセルロースは結晶性であり、難分解性であることが知られています。今回ナノサイズの炭素触媒を用いることにより、この結晶セルロースを直接分解して、グルコースを合成することができました。従来のミクロンサイズの触媒を用いると結晶セルロースの加水分解がほとんど進行せず、セルロースの反応性を高めるための前処理が必要でした。しかし、その前処理のエネルギー消費量が大きく、セルロース利用を実現する上での大きな障壁となっています。したがって、結晶セルロースを前処理なしに分解できれば理想的であり、今回の発見はその困難な反応を実現するための解決策を提案したものといえます。

発表内容

近年、持続可能な社会発展を成し遂げるためには人類が使用する物質をきちんと循環させる必要があることが認識されつつあります。バイオマスは再生可能な炭素資源であり、使用後に二酸化炭素として排出しても光合成により再びバイオマスに戻せます。そのため、バイオマスを上手く活用することができれば、この目的とよく合致します。

木の主成分であるセルロースは最も発生量が多いバイオマスとして知られています。セルロースはグルコースという糖の分子が多数つながった物質なので、その繋がっている部分を綺麗に切断すれば糖を取り出すことができます。グルコースが得られると、これを原料にして化学的な方法や発酵法により、様々な有用化合物へと変換することができます。たとえば、生分解性プラスチックを作ることもできます。

天然のセルロースは剛直な結晶構造をもち、非常に難分解性であることが知られています。このままでは分解が難しいため、この結晶セルロースに対して長時間の粉砕など、強い前処理を施して結晶構造を壊し、相対的に反応性が高い非晶質のセルロースへと変えます。活性炭などの優れた触媒を用いればこの非晶質セルロースを分解してグルコースを作ることができます。しかし、結晶セルロースの反応性を高めるための前処理のエネルギー消費量が大きく、セルロースの化学資源としての利用を阻んできました。

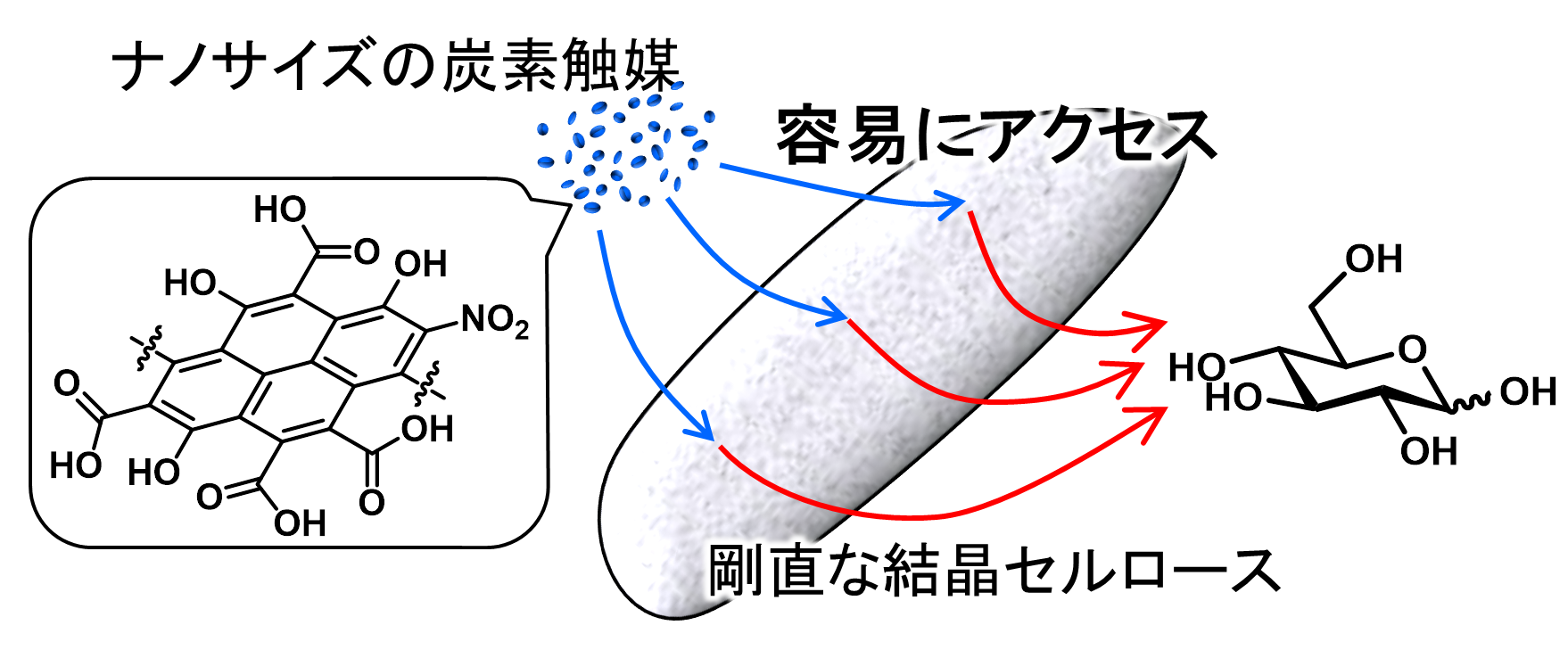

今回、東京大学のグループは、従来の活性炭が結晶セルロースを上手く分解できないのは、活性炭がミクロンサイズで、分子レベルで見たときに巨大で硬い固体であることと、セルロースも非常に大きく剛直な固体であることから、両者の間に上手く接触が形成できないためではないかと考えました。そこで、ナノサイズの柔軟な炭素を作れば結晶セルロースの表面に容易にアクセスして分解できるようになるのではないかと着想しました(図1)。

ナノサイズの炭素を作るには複雑な方法が必要になることが多いのですが、今回、炭素源になる物質を低温で空気焼成し、その後に硝酸で酸化するだけで、10~40 nm程度のナノサイズの炭素が生成することが分かりました。

この炭素材料の触媒、結晶セルロース、そして水を反応器に入れ、加熱することにより、結晶セルロースの分解が進行してグルコースが得られました。一回の反応でのグルコース収率は21~34%ほどでしたが、残存したセルロースを再び反応させることにより、グルコース収率を58%という比較的良好な値に高めることができました。

これがそのまま実用プロセスになるわけではありませんが、触媒をナノサイズのフレキシブルな状態にして結晶セルロースの表面に着けるようにすれば分解が進行するというアイデアを提案できました。これを元にさらに優れた触媒の開発が進み、効率的なセルロース分解プロセスが実現することが望まれます。

〇関連情報:

「プレスリリース カニ殻から農作物の免疫力を引き出すオリゴ糖の効率的合成に成功」(2022/11/25)

https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/ja/press/z0109_00067.html

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院総合文化研究科広域科学専攻/附属先進科学研究機構

小林 広和 准教授

教養学部理科一類

嶌根 亮 学部生 現:工学部化学生命工学科 学部生

大学院総合文化研究科広域科学専攻

西村 直美 学術専門職員

岩井 智弘 講師

論文情報

雑誌名:ACS Sustainable Resource Management

題名:Hydrolysis of Crystalline Cellulose by Nano-Sized Carbon-Based Catalyst with Weak Acid Sites

著者名:Hirokazu Kobayashi*, Ryo Shimane, Naomi Nishimura, Tomohiro Iwai

DOI:10.1021/acssusresmgt.4c00531

URL: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssusresmgt.4c00531

研究助成

本研究は、JSTさきがけ「木質バイオマス全成分利用を可能とする安定結合切断法の開発(課題番号:JPMJPR22N5)」の支援により実施されました。