ニュース

![]() 2025.05.15

2025.05.15

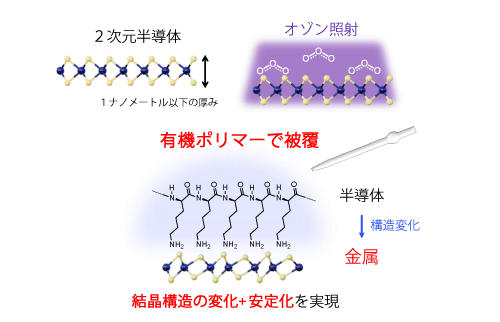

【研究成果】有機ポリマーによる2次元物質の新奇構造制御を実現 ──分子のチカラで不安定な構造を「安定化」する──

2025年5月15日

東京大学

発表のポイント

- 2次元物質に対してオゾンの照射と有機ポリマーの被覆を施すことで、半導体から、金属的性質やトポロジカル物性が期待される結晶構造へと変化させることに成功しました。

- 有機ポリマーの被覆が、不安定な結晶構造を「安定化」する効果があることを明らかにしました。

- 本手法の発見により、物質間にはたらく界面相互作用を利用した新たな物質作製法や、設計自由度の高い量子デバイス作製技術への貢献が期待されます。

概要

東京大学大学院総合文化研究科の松山圭吾博士(研究当時:博士後期課程学生)と桐谷乃輔准教授は、2次元物質(注1)の一種である二硫化モリブデンに着目し、これまで不安定とされてきたトポロジカル物質(注2)への結晶構造の変化を実現するとともに、それを安定化して取り扱う手法を見出しました。本手法の特筆すべき点は、基板上において2次元物質を直接的に、あるいは部分的にトポロジカル物質へと変化させることが可能である点にあり、今後さらなる応用展開への道を拓くものと期待されます。

2次元物質の一つである遷移金属カルコゲナイド(注3)は、わずか原子3つ分の厚み(1ナノメートル以下)で構成される最も薄い無機半導体材料の一つです。本研究が対象とする二硫化モリブデンはこの遷移金属カルコゲナイドの代表的な物質です。究極の微細化・集積化を可能にする次世代半導体デバイスの実現や、物性物理学の観点で興味深い物理現象の探究を目標に、現在、全世界の科学者たちがしのぎを削って研究しています。二硫化モリブデンの半導体相は、正六角形に原子が美しく並んだ結晶構造を有しますが、そこにエネルギーや電気的な刺激を与えることで原子配置の周期性が変化し、もとの結晶構造では見られなかった興味深い特性を示すことがあります。このように半導体の結晶構造である2H相から1T′相と呼ばれる構造へと変化させることで、物理的な性質が半導体から金属へと大きく変化します。この状態は、量子コンピュータへの応用展開も期待されている「トポロジカル物質」としての性質を示すことが知られています。しかしながら、1T′相は熱力学的に不安定であることが知られ、その状態への変換方法や、さらには1T′相を安定化して維持するための手法は見出されておらず、課題が山積しておりました。

本研究では、2次元半導体に対して、オゾンの照射と有機ポリマーの被覆を組み合わせて行うことにより、半導体相からトポロジカル物性が期待される1T′相へと、結晶構造を変化させることに成功しました。この変化を可能とし、かつ観測可能とするためには、有機ポリマーの被覆が重要であることを明らかにしました。分子処理の強みを活かした局所的な変換など、基板上に量子デバイスを作製して、研究を促進するためのプラットフォームとなる成果であると考えられます。

発表内容

〈研究の背景〉

物質に別の物質を接合すると、その接触部分に「界面」が形成されます。この界面では、両者の間に何らかの「相互作用」が生じ、物性を変化させます。たとえば、半導体薄膜に電流を流すための基本的なデバイス構造を考えてみます。図1に示すように、この構造は半導体の薄膜、それを支持する基板、そして電極となる金属が必要です。これらの各パーツの境界面には「界面」が形成され、それぞれが互いに影響を及ぼします。

特に半導体薄膜に着目すると、基板や電極、さらには大気中から吸着した水分子などが、電子の移動や局所的な電界の発生を起こし、その結果、不要な抵抗値の増大や、吸着分子の分極による電子状態の変化が引き起こされます。このように、デバイス性能と界面は極めて密接な関係をもっています。近年では、この現象を利用したセンサの開発や、半導体の電子状態を制御して金属的性質を誘導する研究など、様々な成果が世界中で報告されています。接合する物質の組み合わせや、接合の方法を工夫することで、物質がもつ潜在的な能力を引き出し、新たな構造や機能を創出することが可能であると考えられます。

〈研究の内容〉

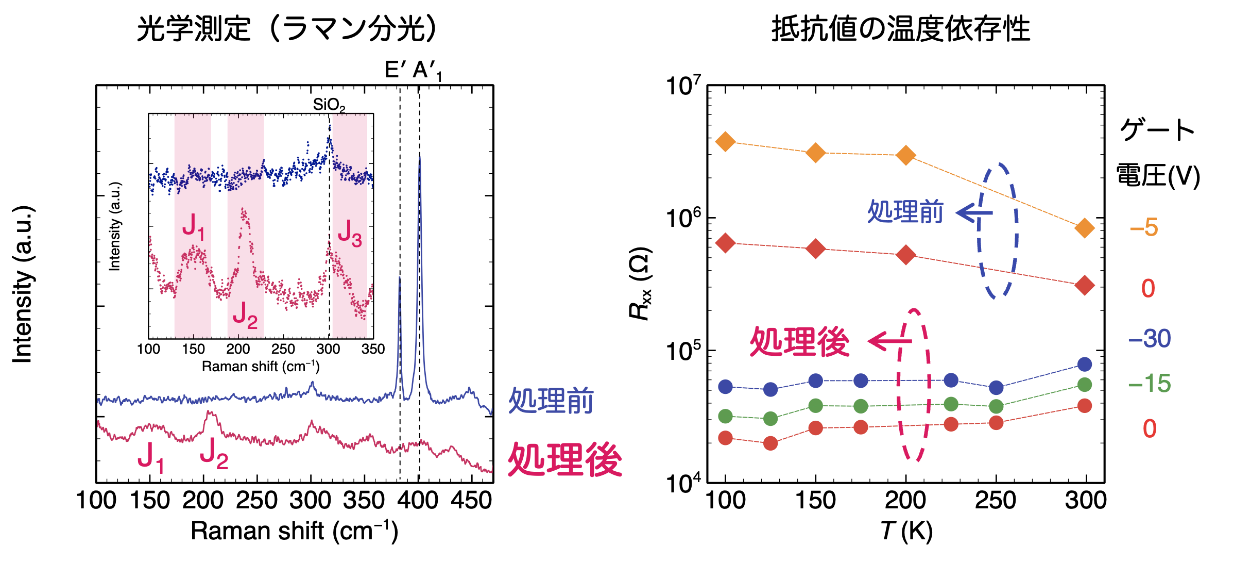

代表的な2次元物質である二硫化モリブデンは、半導体材料としての研究が盛んに行われておりますが、結晶構造を変化させることで得られる1T′相は金属的な性質、さらにはトポロジカル物性を示すことが期待されており、熱視線が注がれています。しかしながら、1T′相は熱力学的に不安定であることから、大気中で扱うどころかそもそもの作製が容易ではありません。これが災いし、構造変化の方法、そして変化後にうまく安定化させるための方策は未だ確立していません。本研究では、二硫化モリブデンの単層または多層膜の最表層に対して、2ステップの処理を行いました。まず、ひずみを加えるためにオゾン処理を行いました。その直後に二硫化モリブデン表面を有機ポリマー被覆による界面相互作用を用いて安定化を促す戦略を考えました。結果として、大気中でも長期間安定に扱える1T′相の作製方法を開拓しました。オゾン処理のみでは結晶構造にひずみは誘起されるものの、状態が不安定であり、熱的な影響を受けて直ちにもとの半導体の結晶構造へと戻ることがわかりました。興味深い事象として、接合させる分子を比較すると、密に結晶を覆うことのできる有機ポリマーを被覆した際にのみ、安定な1T′相が得られことが判明し、ポリマーとの相互作用が安定化の鍵を握ることが明らかとなりました。こうして作製した1T′相は、ラマンスペクトル(注4)測定や電気伝導を確認することにより同定されました(図2)。

〈今後の展望〉

2次元物質に対してオゾンの照射と有機ポリマーの被覆を行うことで、半導体からトポロジカル物性が期待される1T′相へと結晶構造を変化させることに成功しました。光学測定や物質表面の観察結果から、有機ポリマーの被覆が不安定な結晶構造の安定化に効果的であることを明らかにしました。界面の相互作用を活かして不安定な物質を安定に扱うための指針となるだけでなく、この手法は雰囲気・溶液プロセスであることから位置選択な処理と相性が良いため、パターニング可能な次世代の量子デバイスの作製など、2次元物質の研究をさらに進展させる効果が期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院総合文化研究科

松山 圭吾 研究当時:博士後期課程学生 現:NTT物性科学基礎研究所 研究員

桐谷 乃輔 准教授

大学院工学系研究科

金橋 魁利 助教

長汐 晃輔 教授

先端科学技術研究科

陳 麗米 博士後期課程学生

麻生 浩平 講師

大島 義文 教授

論文情報

雑誌名:Journal of the American Chemical Society

題名:Phase engineering of 1T′-MoS2 via organic enwrapment

著者名:Keigo Matsuyama, Limi Chen, Kohei Aso, Kaito Kanahashi, Kosuke Nagashio, Yoshifumi Oshima, Daisuke Kiriya*.

DOI:10.1021/jacs.5c02099

URL:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c02099

研究助成

本研究は、創発的研究支援事業(課題番号:JPMJFR2125)、戦略的創造研究推進事業 先端的カーボンニュートラル技術開発(課題番号:JPMJAN23F1)、学術変革領域研究(B)(課題番号:24H00888)、JSPS科研費(課題番号:23H01798,22KJ2628)の支援により実施されました。

用語説明

(注1)2次元物質:

原子1層〜数層程度の厚みしかなく、シート状に広がる材料群。層状化合物を粘着テープで引き剥がし、基板に転写することで得られる。グラフェン、雲母、黒リン、遷移金属カルコゲナイドなどが有名。

(注2)トポロジカル物質:

トポロジーと呼ばれる数学的概念(位相幾何学)を物性物理学に拡張することで記述され、従来の物質(金属、半導体など)とは全く異なる新奇物性を示す物質群。

(注3)遷移金属カルコゲナイド:

遷移金属元素とカルコゲン元素により構成される層状化合物の総称。最も薄い単層は、厚み1ナノメートル以下のシート状の無機結晶である。遷移金属元素がVI族元素の場合、半導体特性を示す特徴がある。

(注4)ラマンスペクトル:

物質に光を照射した際に、物質内の分子や結晶が光と相互作用した結果、入射光と異なる波長で散乱される現象をラマン効果と呼ぶ。この散乱光の分光スペクトルをラマンスペクトルと呼ぶ。