ニュース

![]() 2025.05.15

2025.05.15

【研究成果】複数のルーツをもつことが日本列島に多様な固有高山植物を生むことを発見

2025年5月15日

東京大学大学院総合文化研究科

発表のポイント

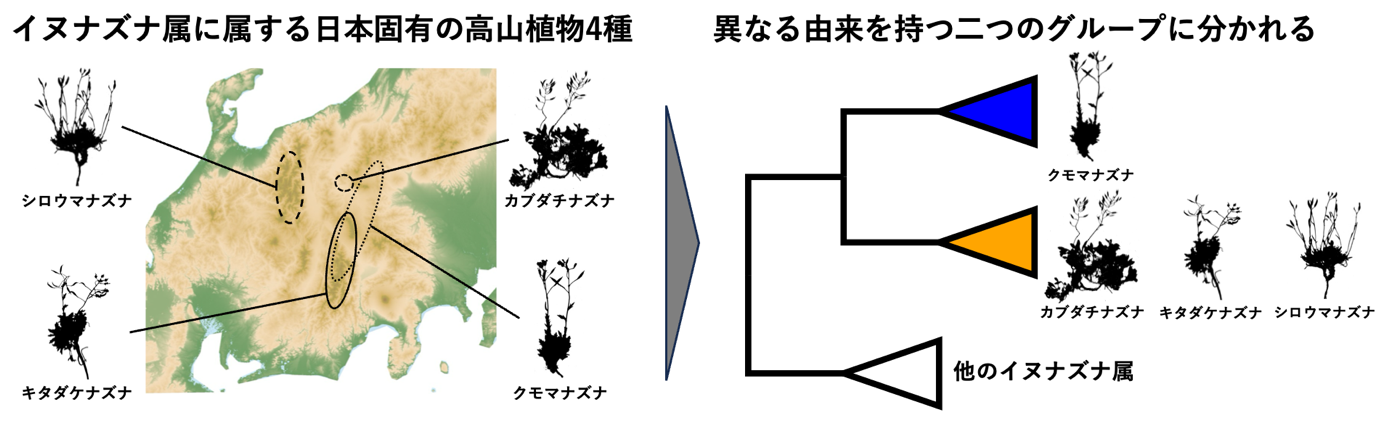

- 本州中部の高山帯に4種生育するイヌナズナ属の日本固有種が、異なる祖先種から生まれた、ルーツの異なる2つの系統に分かれることを明らかにしました。

- 複数の近縁な日本固有種が、日本列島の中で単一の祖先種から多様化したという予想に反し、異なる地域に起源した複数の祖先種から生まれたものであることを初めて明らかにしました。

- 日本列島の高山帯に数多くの固有種が見られる理由の一例を明らかにした成果で、日本列島における生物多様性の成り立ちを理解する手がかりとなることが期待されます。

概要

東京大学大学院総合文化研究科の池田啓准教授および甲田龍太郎博士後期課程学生、国立科学博物館植物研究部の村井良徳研究主幹による研究グループは、日本列島に複数種の固有種(注1)を持ち、日本固有種に富む高山植物の仲間であるイヌナズナ属が、異なる祖先種から生まれた、ルーツの異なる2つの系統に起源したことを明らかにしました。

日本列島の高山帯に生育する植物(高山植物)の約半数は日本固有種であることが知られていますが、なぜ日本の高山帯に多様な固有種が見られるのかは、これまで明らかにされていませんでした。本研究グループは、本州中部の山岳地帯に複数の日本固有種が存在するイヌナズナ属の4固有種に着目し、遺伝子の配列情報をもとにそれぞれの種の系統的な起源を分子系統解析によって調べました。その結果、これらの固有種は単一の祖先種から日本列島で派生したという予想に反し、起源の異なる2つの祖先種から派生したものであることが明らかになりました。また、それぞれの祖先種は、ユーラシア大陸の異なる地域(ベーリング地峡[注2]西部、中央−東アジア)に分布し、本州中部の高山帯へ異なるルートで渡来したことが示唆されました。この発見は、高山植物が複数の地域から日本列島に進入した起源を持つことが、日本列島の高山帯が固有種に富む理由の1つであることを初めて明らかにしました。

発表内容

日本列島のように特定の地域に数多くの固有種が見られる背景には、「単一の祖先種から多様な固有種が放散的に生まれた」場合と、「複数の祖先種から独立に固有種が生まれた」場合の2つの仮説が考えられます。特に山岳地帯では複雑な地形と関連して多様な種が創出されることから、前者のパターンが一般的であると考えられています。日本列島の高山植物では、半数以上の種が日本固有種であるにもかかわらず、なぜ日本列島の高山帯に数多くの高山植物が見られるかは明らかにされていませんでした。

本研究では、北極圏から南米まで広く分布し、日本固有種を多く含む高山植物のイヌナズナ属Drabaに注目し、中部地方の高山帯に生育する日本固有種(カブダチナズナ、キタダケナズナ、クモマナズナ、シロウマナズナ)の4種と、国外に分布する153種との系統関係を明らかにしました。その結果、日本固有の4種は単一の祖先種から分かれたものではなく、クモマナズナを含む系統と他の3種を含む系統の異なる2つの系統に属していることが明らかになりました。さらに、各固有種の祖先がどこに分布していたかを推定した結果、クモマナズナの祖先種はベーリング地峡 西部、他の3種の祖先種は中央−東アジアに分布していたことが示されました。これらのことから、日本列島固有のイヌナズナ属4種が、「起源の異なる複数の祖先種から生まれた固有種」であることが明らかになりました。異なるルーツを持つことで数多くの固有種が誕生することは、高山植物において極めて珍しく、世界的にも数例しか報告されていません。本研究は、こうした固有種進化のプロセスが、日本列島の高山帯で起きたことを示した初めての成果です。

このような固有種進化のプロセスは、ベーリング地峡や中央−東アジアなどの種多様性の高い地域が日本列島に隣接しているという地理的な背景に起因すると考えられます。日本列島に分布する高山植物の祖先種が、これらの隣接する複数の地域から過去に日本列島へ進入できたことで、複数のルーツに由来する固有種の誕生に寄与したと推察されます。本研究のような事例は、イヌナズナ属の固有種以外に、日本列島に複数の日本固有種を持つ高山植物(ウスユキソウの仲間やキンポウゲの仲間など)にも当てはまる可能性があります。

本研究の成果は、日本列島における生物多様性の形成過程を明らかにするうえで、重要な新知見となることが期待されます。

発表者・研究者等情報

東京大学

大学院総合文化研究科 広域科学専攻

池田 啓 准教授

甲田 龍太郎 博士後期課程

植物研究部 多様性解析・保全グループ

村井 良徳 研究主幹

論文情報

雑誌名:Journal of Plant Research

題名:Non-radiative origin for alpine endemics of Draba (Brassicaceae) in the central mountains of the Japanese Archipelago

著者名:Ryutaro Koda*, Yoshinori Murai, Hajime Ikeda

DOI:10.1007/s10265-025-01643-7

URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s10265-025-01643-7

研究助成

本研究は、科研費「基盤研究(C)(課題番号:20K06798)」、「基盤研究(B)(課題番号:23K23946 )」、「基盤研究(C)(課題番号:20K06798)」の支援により実施されました。

用語説明

(注1)固有種

特定の地域にのみ生息・生育しており、自然には他の地域で見られない生物種のことです。たとえば「日本固有種」とは、日本のみに分布している種を指します。島国や山岳地帯など、地理的に隔離された環境では独自の進化を遂げた固有種が多く見られる傾向があります。

(注2)ベーリング地峡

現在のロシア東部とアラスカ西部の間にあった陸地(地峡)で、現在よりも寒冷な第四紀の氷河時代に海面が低下した時期に出現したものです。この地峡を通じて、ユーラシア大陸と北アメリカ大陸の間で動植物が行き来していたと考えられています。