ニュース

![]() 2025.07.08

2025.07.08

【研究成果】村田裕介特任研究員、阿部光知教授らの研究グループよりプレスリリースが行われました。

2025年7月8日

東京大学

フロリゲンの通り道を制御する仕組みを発見

──適切な環境下で花を咲かせる巧妙な仕組み──

発表のポイント

- 花芽形成を促進する"フロリゲン"の動態を植物体内で可視化することによって、細胞と細胞をつなぐ原形質連絡を介してフロリゲンが移動することを見出した。

- 低温環境下では原形質連絡機能が変化することによってフロリゲンの移動が抑制されたことから、フロリゲンの細胞間移動の制御において環境情報が重要な働きをしていることを発見した。

- フロリゲンは、多くの作物や花卉において共通に花芽形成を促進する。したがって、フロリゲン機能を制御する仕組みを明らかにすることは、農作物や花卉の開花時期を人為的に調節する技術の開発に直結すると期待される。

概要

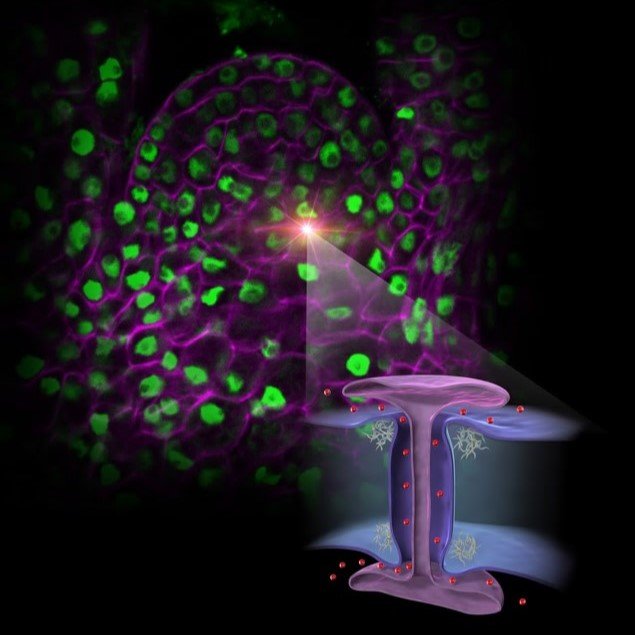

花成ホルモン(フロリゲン(注1))は葉で作られた後、篩管を通って茎の先端部(茎頂分裂組織)へと運ばれる。茎頂分裂組織に運ばれたフロリゲンは細胞と細胞の間を移動し、最終的に花芽形成領域へ到達するとFDタンパク質とフロリゲン複合体を形成して花芽形成を開始する。これまでに、葉で環境依存的にフロリゲンを産生する仕組みについては多くの知見が蓄積されてきたのに対して、茎頂分裂組織におけるフロリゲンの移動経路、移動を制御する仕組みに関しては未解明の謎であった。

今回、東京大学大学院総合文化研究科の村田裕介特任研究員と阿部光知教授らは、フロリゲンが原形質連絡を介して茎頂分裂組織の細胞間を移動する仕組みを明らかにした。さらに、フロリゲンの細胞間移動は、環境依存的に原形質連絡の機能が変化することによって制御されていることも見出した。

フロリゲンは多くの植物種に共通に存在する生体分子であることから、本研究成果は農作物や花卉の開花時期、収穫時期の人為的制御に貢献し、農産業に大きな波及効果をもたらすことが期待される。

発表内容

<研究の背景>

環境に応じて花を咲かせる時期を調節することは、植物の繁殖戦略において極めて重要だとされている。花成ホルモン(フロリゲン)は、環境依存的に花を咲かせる際に重要なシグナル分子として知られており、シロイヌナズナ(注2)ではFLOWERING LOCUS T(FT)遺伝子にコードされた小分子タンパク質(FTタンパク質(以下FTと表記))がその分子実体である。FTは、花を咲かせるのに適した環境下の葉で産生される。その後、FTは篩管を介して葉から茎の先端部(茎頂分裂組織)へと運ばれ、最終的に茎頂分裂組織特異的に発現するFDタンパク質とフロリゲン複合体(FT-FD複合体)を形成して花芽形成を開始する。産生される場所(葉)と実際に機能する場所(茎頂分裂組織)の間にギャップが存在することがフロリゲンの特徴の一つに挙げられるが、どのような仕組みでフロリゲンが葉から茎頂分裂組織へと運ばれるのかは、これまで未解明なまま取り残されてきた。

<研究の内容>

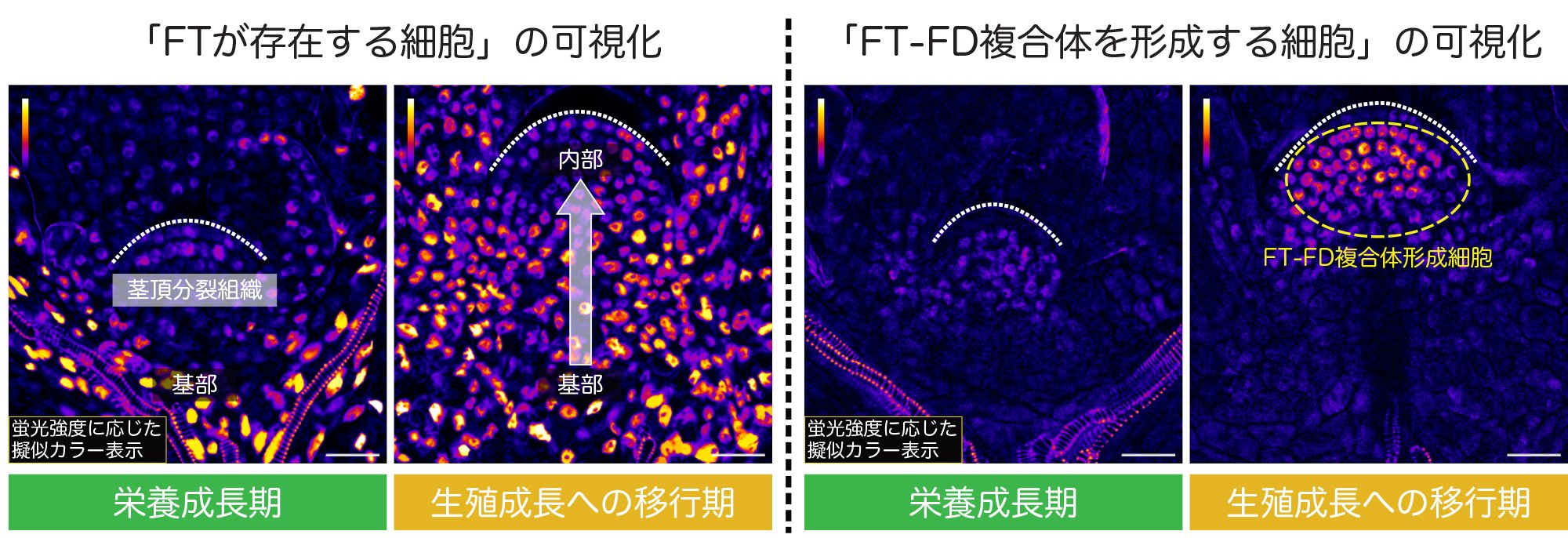

FTが運ばれる仕組みが未解明であった理由の一つは、植物体内におけるFT動態の観察が困難なためであった。そこで研究グループは、2019年に報告した改良BiFC法(注3; 関連情報参照)を用いて、「FTが存在する細胞」、「FTがFT-FD複合体を形成する細胞」を蛍光観察によって可視化可能な2種類の形質転換シロイヌナズナを作出し、茎頂分裂組織におけるFT動態を詳細に観察した。その結果、発生段階に応じてFTが茎頂基部から内部へと移動し、茎頂内部でFT-FD複合体を形成する様子を観察することに成功した(図1)。

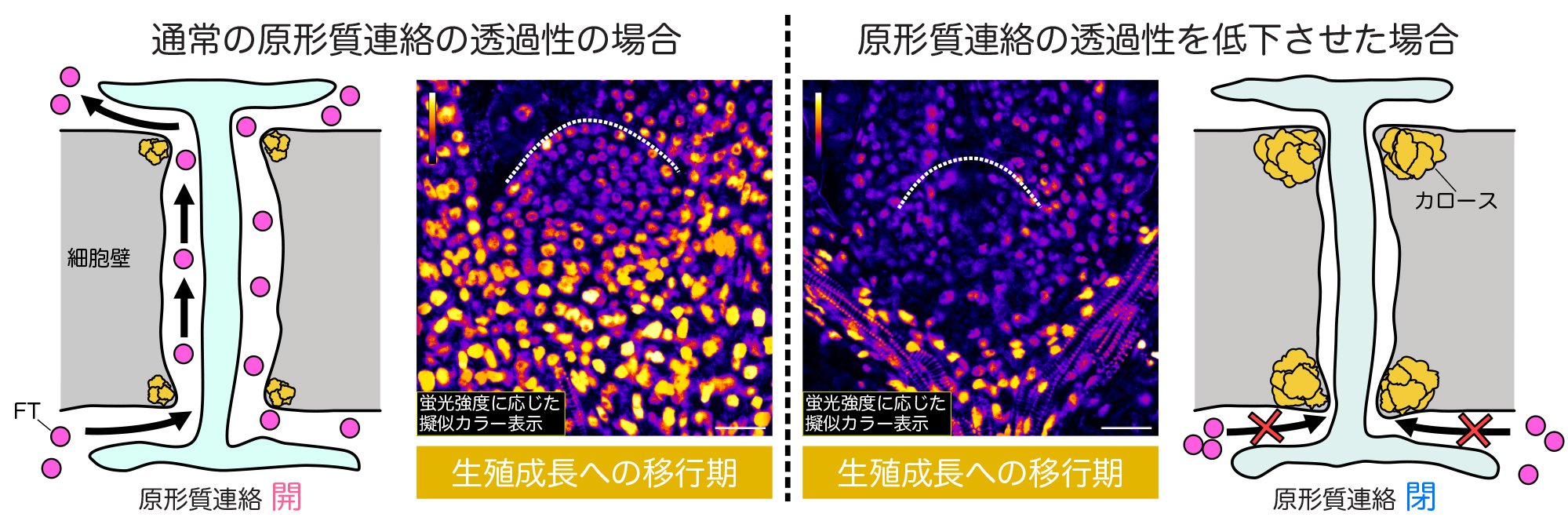

次に、茎頂分裂組織においてFTが細胞間を移動する経路を特定するために、研究グループは隣接した細胞間をつなぐナノサイズのトンネル構造(原形質連絡(注4))に注目した。原形質連絡の開口部には多糖の一種であるカロースが蓄積しており、カロース蓄積量の増減が原形質連絡の物質透過性を変化させることが知られている。そこで、人為的に原形質連絡のカロース合成を誘導し物質透過性を低下させたところ、茎頂分裂組織の基部から内部へと移動するFTが減少することが明らかになった(図2)。この結果は、茎頂分裂組織におけるフロリゲンの主要な移動経路が原形質連絡であることを初めて実験的に示した成果である。

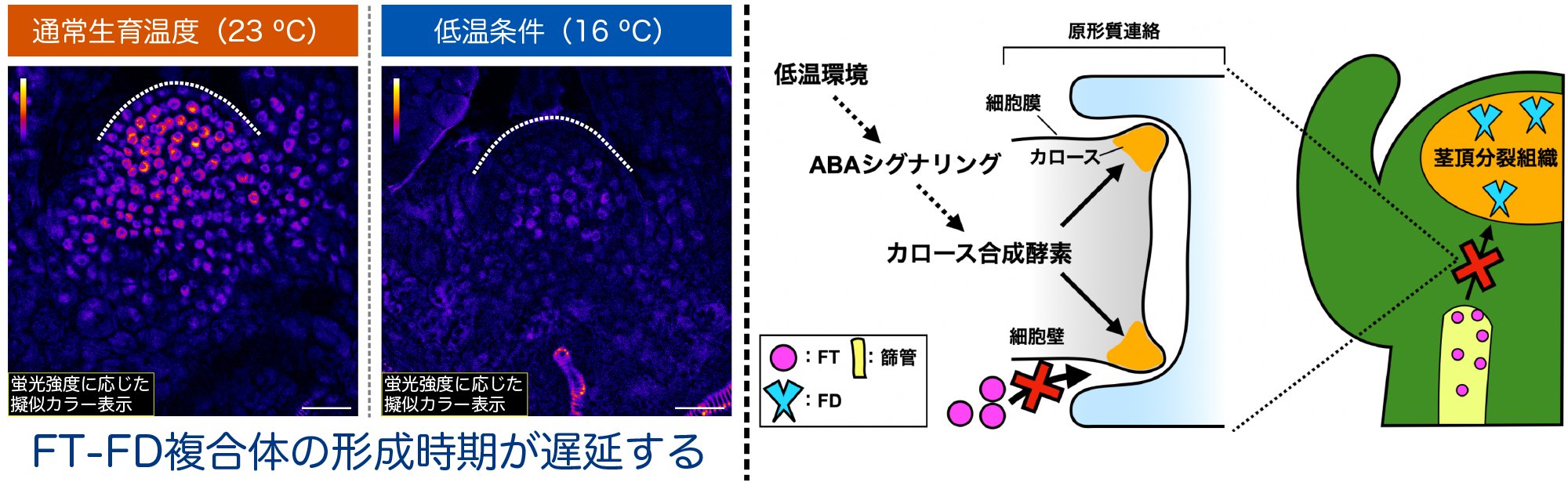

最後に、FTの細胞間移動が環境依存的な制御を受けている可能性を検証したところ、花芽形成が遅延する低温条件下(16°C)では、通常生育条件(23°C)に比べてFTの移動が抑制され、それに伴ってFT-FD複合体の形成時期が遅れることが明らかになった(図3左)。また、遺伝学的解析の結果、低温環境下におけるFT移動の抑制には、植物ホルモンの一種であるアブシシン酸(ABA)が関与していることも判明した。さらに遺伝子発現の変化を解析したところ、低温環境下では、ABA依存的に一部のカロース合成酵素遺伝子の転写量が増加することが明らかになった。

一連の結果から、低温環境下で観察された茎頂分裂組織におけるFT移動の抑制は、低温環境下においてABAシグナル伝達を介してカロース合成が誘導され、原形質連絡を介したFT透過性が低下した結果と考えられる(図3右)。すなわち、FTの産生過程に加えて、FTの移動過程においても環境依存的なフロリゲン機能の調節機構が関わっていると考えられる。こうした巧妙な仕組みによって、植物が適切な環境下で花を咲かせることが達成されている。

<社会的意義>

本成果は、これまでブラックボックスであった、茎頂におけるフロリゲンの細胞間移動の仕組みをはじめて実験的に明らかにしたものである。フロリゲンは、多くの植物に共通する花芽形成を誘導する鍵因子である。したがって、移動の制御を含めFTの機能制御機構を明らかにすることは、花芽の形成時期、ひいては農作物の収穫時期の人為的調節に役立つものと期待される。

〇関連情報:

「プレスリリース:花を咲かせるスイッチが押される瞬間〜フロリゲン複合体の動態を解明〜」(2019/4/3)

https://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/topics/files/20190403abesobun01.pdf

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院総合文化研究科

村田 裕介 特任研究員

永田 賢司 助教

阿部 光知 教授

論文情報

雑誌名:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

題名:Cell-to-cell translocation of florigen is inhibited by low ambient temperature through abscisic acid signaling in Arabidopsis thaliana

著者名:Yusuke Murata, Kenji Nagata, Mitsutomo Abe*

DOI:10.1073/pnas.2507987122

URL:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2507987122

研究助成

本研究は、科研費「基盤研究(B)(課題番号:22H02639)」「基盤研究(B)(課題番号:23K23902)」、「JST 次世代研究者挑戦的研究プログラム(課題番号:JPMJSP2108)」、「大隈基礎科学創成財団」、「三菱財団」の支援により実施されました。

用語説明

注1 フロリゲン

長距離移動性を示す仮想的な花芽形成促進物質として、1937年にM.K.Chailakhyan が提唱したシグナル分子の名称。その分子実体は、シロイヌナズナの分子遺伝学的研究からFLOWERING LOCUS T(FT)であることが2005年に明らかにされた(Abe et al., Science, 2005; Wigge et al., Science, 2005)。

注2 シロイヌナズナ

アブラナ科の一年生草本。人工的な環境で栽培することが容易で、ゲノム情報、研究情報が豊富に蓄積されているため、世界中の多くの植物科学者が研究材料として用いている。

注3 改良BiFC法(improved BiFC:iBiFC法)

2019年に本研究グループが報告した二分子蛍光補完(Bi-molecular Fluorescence Complementation)法の改良版(Abe et al., Development, 2019)。相互作用を検証する2つのタンパク質に、二分割した蛍光タンパク質の各断片を別々に融合する。タンパク質同士が相互作用した場合には分割した蛍光タンパク質が再構成されるため、蛍光の検出によってタンパク質間相互作用を確認することが可能である。改良BiFC法では、FTに融合する蛍光タンパク質断片は17アミノ酸まで小型化されており、タグの負荷によるFTの輸送動態への影響は軽減されている。

注4 原形質連絡

隣接した細胞間をつなぐ植物細胞で特異的に観察される微細なトンネル構造。タンパク質や核酸など様々なシグナル分子が原形質連絡を介して細胞間を移動し、発生現象や生理現象の調節に関わっていることが報告されている。