ニュース

![]() 2025.07.23

2025.07.23

【研究成果】小さな銀河から吹き出す巨大バブルの発見 ──形成初期の銀河における超新星フィードバックの解明に向けて──

※発表内容に誤りがありましたので内容を一部修正しました(2025年7月30日)

修正箇所は以下のとおりです。

- 「図1」画像内中央上部の説明文:

誤「大きさの差約250倍」 正「大きさの差約20倍」 - 「発表内容」第2段落3行目:

誤「直径はわずか7000光年、つまり天の川銀河の約250分の1しかありません」

正「直径はわずか5000光年、つまり天の川銀河の約20分の1しかありません」

2025年7月23日

東京大学

発表のポイント

- 超大型望遠鏡の可視面分光装置ミューズを用いて、形成初期の小さな銀河から吹き出す巨大なバブル構造の観測に成功しました。

- これまで発見されてきたバブル構造よりもサイズが2~3倍大きく、従来の超新星爆発によるバブル進化の理論モデルでは説明することができません。

- この成果をもとに形成初期銀河の進化における超新星爆発のフィードバック効果の理解が深まることが期待されます。

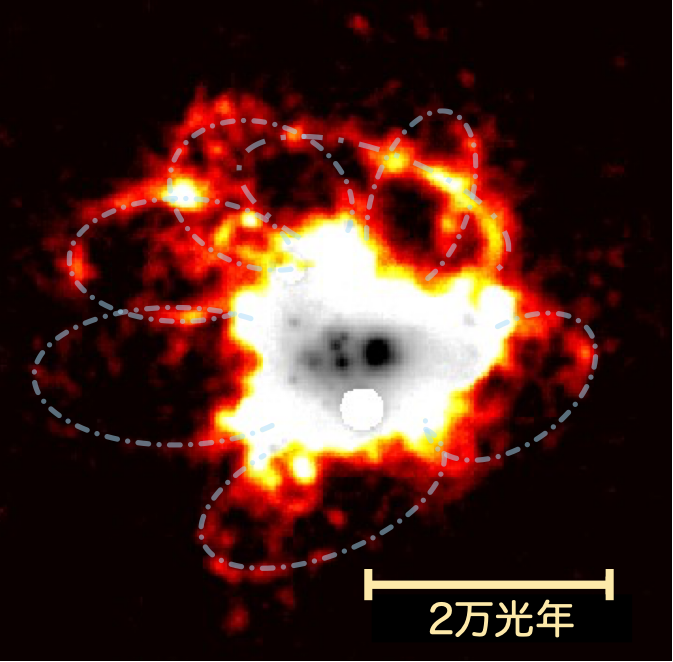

(クレジット: E. C. Herenz)

概要

インドのThe Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics (IUCAA)のEdmund Christian Herenz研究員 (Vaidya-Raychaudhuri Fellow)、Soumil Maulick博士課程 (Research Scholars)、東京大学大学院総合文化研究科の日下部晴香助教(研究当時:国立天文台 若手研究者雇用特別研究員(学振特別研究員))の国際共同研究グループは、激しく星を形成する矮小銀河(注1)の周辺に巨大なバブル構造を発見しました。本研究では可視面分光装置ミューズ(注2)を用いて、銀河周辺に広がる淡く暗い電離ガスの構造を初めて捉えました。これは超新星爆発により銀河からガスと金属が噴き出した構造と考えられますが、これまで矮小銀河の周りで発見されてきたバブル構造よりもサイズが2~3倍大きく、従来の超新星爆発の理論モデルでは説明することができません。今後、この成果をもとに形成初期銀河の進化に対する超新星フィードバックの理解が深まることが期待されます。

発表内容

銀河では、材料となるガスが冷えて収縮し、星が形成します。星形成による質量の獲得が銀河形成・進化の鍵となります。形成した恒星の中でも、太陽の25~100倍の質量の大質量星は非常に寿命が短く、わずか300万~500万年しかありません。大質量星はやがてその中心核が崩壊し、「超新星」と呼ばれる大爆発を起こし、大量のガスと合成した金属を周囲の宇宙空間へとまき散らします。天の川銀河では、平均して50年に1回ほどこのような超新星が発生しています。天の川銀河のような巨大で重たい銀河では、これらの爆発が銀河全体のガス分布に与える影響は限定的です。しかし、天の川銀河の1万分の1しか質量を持たないような小さな銀河では事情が異なります。これほど軽い銀河では、超新星爆発から放出される高速ガスを引き止めるだけの重力がありません。そのため、ガスは「銀河風」によって銀河から宇宙空間へと吹き飛ばされてしまいます(超新星フィードバック)。この銀河風のガスを直接撮像することは非常に困難です。というのも、銀河風のガスは極めて淡く広がっているため、そのガスからの光は非常に暗く、たとえ大型望遠鏡を使っても簡単には検出できません。

本研究では、銀河風をとらえるために、激しく星形成をしている矮小銀河に着目し、ヨーロッパの超大型望遠鏡に搭載されている広視野可視面分光装置ミューズによって銀河風の電離ガスの存在を調べました。その際にJ1044+0353という銀河の周囲で、目を見張るような立派な銀河風を発見しました(図1左)。J1044+0353は地球から約1億7000万光年の距離に位置し、直径はわずか5000光年、つまり天の川銀河の約20分の1しかありません(図1中央と右)。

今回、ミューズの画像から、この小さな銀河の周囲には、7つもの巨大なバブル(泡構造)が広がっていることがわかりました(図1左)。それぞれのバブルの直径は2万3000光年にもおよび、これは地球から天の川銀河中心のブラックホールまでの距離とほぼ同じです。いくつかのバブルはすでに破裂したように見える一方で、他のバブルは今もなおくっきりとした形を保っています。このような矮小銀河のまわりに形成されたバブル構造は、これまでにも報告されてきましたが、今回発見されたバブルは、これまでに知られていたものの2~3倍もの大きさがあります。実際、複数の超新星爆発によってバブルが形成されるという従来の理論モデルでは、今回観測された構造を再現することができません。

このような激しく星を形成する矮小銀河の周囲に見られる銀河風の現象を理解することは、初期宇宙における銀河形成と進化を解明するうえで非常に重要です。なぜなら、J1044+0353のような銀河は、初期宇宙では一般的な存在だったからです。しかし、銀河風の仕組みを真に理解するためには、今回のような淡いガスの画像をもっと数多く集める必要があります。現在のところ、J1044+0353が特別な存在なのか、それとも同じような巨大バブルを吹き出す矮小銀河が他にも多数存在するのかは、未解明であり、この成果をもとに今後この分野のさらなる発展が期待されます。

〇関連情報:

IUCAAによる本件プレスリリース(英語)

https://web.iucaa.in/news/SGBLB/

発表者・研究者等情報

東京大学 大学院総合文化研究科

日下部 晴香 助教

研究当時:国立天文台 若手研究者雇用特別研究員(学振特別研究員)

The Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics

Edmund Christian Herenz 研究員(Vaidya-Raychaudhuri Fellow)

Soumil Maulick 博士課程 (Research Scholar)

論文情報

雑誌名:Publications of the Astronomical Society of Japan

題名:The extreme starburst J1044+0353 blows kiloparsec-scale bubbles

著者名:Edmund Chrisitan Herenz, ◯Haruka Kusakabe, Soumil Maulick

DOI:10.1093/pasj/psaf073

URL:https://academic.oup.com/pasj/article-lookup/doi/10.1093/pasj/psaf073

研究助成

本研究は、日本学術振興会科学研究費(課題番号:JP23KJ2148, JP25K17444)の支援により実施されました。

用語説明

(注1)矮小銀河

銀河の中でも大きさと質量の小さな銀河種族のこと。特にJ1044+0355のように激しく星を形成していて、ガスの金属量の低い矮小銀河は、形成初期の銀河だと考えられている。

(注2)ミューズ

Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE)は、広視野可視面分光装置で、ヨーロッパ南天文台の超大型望遠鏡(Very Large Telescope, VLT)の一つであるYepunに搭載されている。